穆朱仁

猪为“六畜”之首,同我们的日常生活密切相关(当然要除开一些少数民族地区)。据考证发现,人类较早驯化的家畜依次为:犬,羊,牛,猪,马和驴……而我国又是世界上最早驯化家畜的国家之一。就拿猪(古代叫豕)来说吧,一种说法是,远在6000多年前,我国就开始将野猪驯化为家猪,以后猪便一直成为人们家庭喂养的一种主要家畜。所以“家”字就由一个宝盖头和一个“豕”字组成,形为一间屋子里关着一头猪,意味着“有豕便有家”。可见猪在我中华民族人民生活中的重要作用与重要地位了。另有一种说法是,上世纪末对广西桂林市南部的甑皮岩洞穴遗址进行发掘,清理出土了67头猪的骨骼,有40头的年龄在18个月以上,经研究证明,这是当时有意识地饲养到一定时期才屠宰的,可知我们祖先早在一万年以前就开始了养猪活动。而在埃及、印度、巴比伦,迄今为止还没有发现比这更早的实物和记载。

猪同我们这个民族既然有如此深的历史渊源,那么,按理说在我国浩如烟海的古代诗歌里,势必会要记述到猪,有它一定的位置。可是在笔者的印象中,吟咏其他家畜(家禽),诸如犬、马、牛、羊、鸡等的古诗,不乏其例,较为常见,甚至还有对某一家畜的专门吟咏,却难以见到咏猪的诗,并且似乎对它还很少提及。这应当是不合情理的事!转而一想,这大概是由于自己眼界狭窄、孤陋寡闻的缘故所致吧?或许也是因为,一则猪在远古时期没有成为过我们民族的图腾或什么象征,亦从来没有听到它有过何种显赫的发展历史;二则猪并没有什么特殊本事,对人类无有突出的作用,即如犬能看家、马能代步、牛能耕地、鸡能报时之类,其用处仅仅是供人食用,实在平常得紧。它引不起诗人的重视,当属顺理成章之事。

不过,这反倒引发了我想探个究竟的兴趣,于是便开始设法寻找这方面的资料。经过一番努力,颇有收获,一方面证实了笔者的直感并没有错,在古诗中吟咏到其他家畜的篇章的确很常见,可谓比比皆是,而吟咏到猪的诗篇则很难见到;另一方面又获得了新的感知,原来古诗中吟咏到猪的篇章也是有的,而且还有一定的数量,只不过都不够引人瞩目,或者通常情况下比较不容易读到罢了。

譬如在我国第一部诗集《诗经》中就有:“有豕白蹢,烝涉波矣”(《小雅·渐渐之石》);“执豕于牢,酌之用匏,食之饮之,君之宗之。”(《大雅·公刘》)前者讲的是一只生着白蹄的猪,同一大群猪一起奔涉于水波涟漪之中,描写出了猪的生动活泼的形象;后者则说把猪从栅栏里抓出来杀掉,将那用葫芦做成的瓢装满美酒,大家快活地吃着喝着,推选公刘作为……描写的是日常生活的一幕,充满着勃勃生机,也直接反映出了猪在人们生活中的作用并且已经具有了不可或缺的重要性。客观地说,前者所指的或许有可能是野猪,而后者所指的毫无疑义是家猪了。

此外,我还发现上文所提到的文章观点并不准确,因为唐诗中写到猪的还有其他的诗篇,即如诗人汪万于的《晚眺》中就写道:“静对豺狼窟,幽观鹿豕群。今宵寒月近,东北扫浮云。”此处的“豕”是野猪还是家猪较难确定,但猪是诗人晚眺时所看到的一个确定对象,而且还是一大群,则不容置疑。可一般来说,一介文人不会刻意去荒郊野外晚眺,况且鹿也有驯化的,这就极有可能所指的是驯鹿和家猪了。若果如此,此诗便间接反映出了当时猪与人们之间的密切关系,也充分肯定了猪是颇为人们所关注的一种家畜。另一位诗人王绩在其诗作《田家三首》中所写的就更有意思:“……小池聊养鹤,闲田且牧猪。相逢一醉饱,独坐数行书。……”短短四句描绘出了恬然适意的田家生活,其中的“牧猪”一句特别有意思,因为突出了一个“闲”字,最能说明田家生活的恬静,同时还明白地指出了其时猪也是放养的,就像牧牛、牧羊一样。而诗人王绩对“牧猪”好像还特别钟爱,在他的另一首《薛记室收过庄见寻率题古意以赠》诗中又说到:“尝学公孙弘,策杖牧群猪”。而且这次还特别指出放牧的是一群猪,大概象征着养猪的规模一直在不断扩大,养猪的习俗正在向前发展的现实吧。

从所看到的资料来分析,古人咏猪的诗句,内容主要有两个大的方面。

第一,表现为猪在人类生活中的作用,对人类来说,喂养猪的目的就是把它作为一种高级的美味食材,顶多还有点在医学类书籍上所记载的猪肉及猪的某些器官具有的一定滋补作用或其他药用作用。因此猪的用途的确就是成为食品、供人食用而已。至于猪粪可作庄稼的肥料、猪鬃猪毛可制刷子之类的日常用品、猪皮可制衣胄鞋靴等用途,那都不是主要的,自然无法入诗人们的法眼。所以咏猪的古诗,大多是反映这一方面的内容,就并不奇怪了。而且通过这些诗句,可以得知古代在人们日常生活中,凡遇到大点的事都要用到猪这种食材。

请看吧,南北朝的《乐府民歌·木兰诗》中就有:“小弟闻姊来,磨刀霍霍向猪羊”,这是庆贺喜事的时节;宋代诗人秦观在其《雷阳书事》一诗中也有“出郭披莽苍,磨刀向猪羊”的诗句,诗中讲的却是办丧事出殡的情况;而宋代诗人苏轼的《送刘道原归觐南康》诗则写道:“定将文度置膝上,喜动邻里烹猪羊”,便是描述与友人会见并送别友人的场面。这些都是生活中的大事,需要隆重对待,便都离不开杀猪宰羊,非常的郑重其事。猪在其间岂止是充当被宰杀、作美食的无奈角色,分明也成为了传递厚重人情之必不可少的中介物。而唐代诗人王驾的“鹅湖山下稻梁肥,豚栅鸡栖半掩扉”(《社日》),宋代诗人陆游的“莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚”(《游山西村》),在赞美恬适的农家生活时,均突出地提到了猪是农家不可缺少之物。

古代的人们极其敬重天地神祇、祖宗先辈,经常要举行各种祭祀活动,那更是绝对少不了用猪羊来充当祭品的。通常说的祭品三牲即指猪牛羊;另一种说法是:大三牲为猪头、牛头、羊头,小三牲是鸡头、鸭头和兔头,这见之于比较高级的祭祀,分别用于不同的重要场合。而平常普通的祭祀所用的祭品则是猪肉、酒和面食品。南宋诗人范成大的《祭灶词》诗对此就有过详细的描述:

云车风马小留连,

家有杯盘丰典祀;

猪头烂熟双鱼鲜,

豆沙甘松粉饵团。

既然猪肉是人们生活中经常享用的食品,那么,咏猪的诗免不了也有关于如何烧煮烹调猪肉的篇章。

例如,宋代蜀寺僧的《蒸猪肉诗》写猪肉烧法,便给人留下了深刻的印象,该诗云:

嘴长毛短浅含膘,

久向山中食药苗。

蒸处已将蕉叶裹,

熟时兼用杏浆浇。

红鲜雅称金盘荐,

软熟真堪玉箸挑。

若无羶根来比并,

羶根只合吃藤条。

诗的前两句写用来蒸的猪肉对选猪的品种也是有讲究的,非同寻常。接着写蒸猪肉之方法亦是与众不同的,以致蒸熟的猪肉色泽鲜艳、柔嫩,成为一道无与伦比的地道美食;享用时还必须以金盘来盛放,以玉筷来挑食。最后则写出享用后的深切感受,认为猪肉之味美要远远胜过羊肉。

宋代大诗人苏轼在黄州为官时戏作的《食猪肉诗》又是另外一番情调:

黄州好猪肉,价钱如粪土。富者不肯吃,贫者不解煮。慢著火,少著水,火候足时他自美。每日起来打一碗,饱得自家君莫管。

诗中既写了诗人食猪肉时的惬意,又经典地写出了猪肉的烧法,使人印象殊深:“慢著火,少著水,火候足时他自美”。按照此法烧出来的猪肉便有一个“东坡肉”的特殊名号,也就成了苏轼的专利,“东坡肉”之名一直流传至今,是一道享有盛誉的名菜。

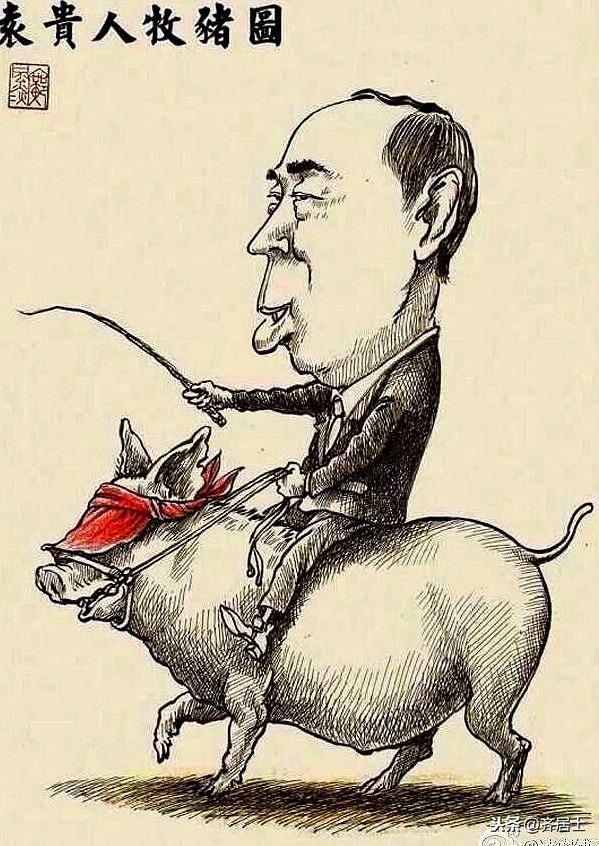

第二,猪虽然成为了人们所喜爱并且关系非常密切的家畜,但由于它不像犬、马、牛等其他家畜那样能给人以实际帮助,提供一些很具价值的服务,而且其生性又不如犬那样聪慧和忠诚侍主,牛那样憨厚与不辞劳苦,马那样俊美和孔武有力。每天只知道贪吃贪睡,要不就一个劲地哼哼唧唧,一副无病呻吟提不起神的模样;放牧到户外,也只知道到处乱拱乱嗅,在垃圾堆里觅食,脏兮兮的,而且靠其自己根本无法解决饱腹的问题,唯一的本事就是到烂泥塘里打打滚,或者摊开肚皮晒晒太阳,表现得特别蠢,全然没有半点灵泛劲儿。因而在人们心目中,猪就是一种“懒”、“蠢”、“昏庸无能”的动物,连骂人的词语中也充斥着“懒猪”、“蠢猪”、“脏猪”、“猪脑壳”、“比猪还蠢”之类用猪来打比方的东西。因此,咏猪的古诗第二方面的内容主要就是用猪来做比喻,对某些人和事进行辛辣的嘲讽乃至怒斥与痛骂,尤其是用来嘲讽与斥责那些贪官污吏、昏官和庸官。

譬如唐代无名氏所作的一首《选人歌》就是这样的,该诗为:

今年选数恰相当,

都由座主无文章。

案后一腔冻猪肉,

所以名为姜侍郎。

是说一个名叫姜晦的人,虽然“眼不识字,手不解书”,却不知怎么的竟当上了吏部侍郎,于是由他来铨选人才就成了一笔糊涂账,甚至连优劣都不分,令人啼笑皆非而又激愤异常。诗作者便对这个昏庸的家伙进行了无情的嘲讽,并直接斥责姜为“一腔冻猪肉”。

金诗人元好问的《驱猪行》则细致地描述了农人为保护粮食而“驱猪”的艰辛:

沿山莳苗多费费力,办与豪豪猪作粮食粮食。草庵架空寻丈高,击版摇铃闹终终夕。孤犬无猛噬,长箭不暗暗射。田田夫睡中时叫叫号,不似驱猪似称屈。放教放教田鼠大于兔,任使任使飞蝗半半天黑。害田争合到渠边,可可是山中无橡术。长牙短喙食不不休,过处过处一抹无禾头。天明陇亩见狼狼藉,妇子相看空泪流。旱乾水溢年年日,会计收成才什一。资身百倍粟豆中,儋石都能几钱直。儿童食糜须爱惜,此物群猪口中得。县吏即来销税籍。

该诗看似咏猪,实则说人,通过对猪(应当是野猪,但也可能是放养的成群家猪)糟蹋农人粮食的描写,实质上揭露了官吏对老百姓贪婪凶狠的盘剥、搜刮与压榨的行径。其中“长牙短喙食不休,过处一抹无禾头。天明陇亩见狼藉,妇子相看空泪流。旱乾水溢年年日,会计收成才什一。”数句,真是惟妙惟肖的比喻,入木三分的揭露啊!而最后的“儿童食糜须珍惜,此物群猪口中得”,讽喻的意思就更明确了,还直呼官吏们为猪,对他们进行了愤慨的控诉。

上个世纪四十年代中期,《南京晚报》先后登载了两首咏猪的诗,亦都是属于此类表面上咏猪实则咏人的讽刺诗,虽然不知作者乃何许人,亦无法考证写作年代,但因诗为传统的七绝、七律之具体形式,便也当做古诗放在此处作为例证。一首题为《乌骨猪颂》:

猪王毕竟非凡品,

骨能治病肉延年。

借问此公何所以,

肥头大耳腹便便。

据说某地发现了一只号为“猪王”的乌骨猪,人云亦其骨肉能够延年益寿,于是不少显贵竟相追逐这只宝贝猪的骨肉。相比穷苦人家的困苦不堪的生活,这些豪门富户追求奢靡的行为令作者极其反感,说是咏猪,实即在辛辣地嘲讽这些富人。诗的后两句哪是在形容猪的形象,分明是在为“饱食终日、穷奢极欲”之辈画像。另一首题为《咏猪》,是这样写的:

祖居帅位号天蓬,

大耳肥头一富翁。

巧逢国难增身价,

幸值时艰博美名。

满腹糟糠称蠢物,

一身肥肉傲贫穷。

莫道人间无正义,

钢刀起处不容情。

此诗仍然是以猪喻人,喻那些发国难财者,喻那些整天过着花天酒地、纸醉金迷奢靡生活的穷奢极欲者,所发出来的嘲讽斥责更为深刻尖锐,到最后还借猪的归宿向被嘲讽斥责者发出了正义的警告,真是义正词严,痛快淋漓,读来特别过瘾!

上文最后说的两首诗,真正是专题咏猪的诗。这样的诗的确比较少见,笔者才疏学浅,所能够见识得到的自然就更少了。好像还读到宋代诗人梅尧臣的一首《豕》:

司原豢俗豨,日见容阴昵。

喜比为白麟,惟忧不丰溢。

烈飙泽雨作,真声向人出。

司原悔何由,肝胆空駭栗。

但又实在觉得,诗的题目看似不错,可诗的内容却并非专门描写猪的,便存而不论。倒是在十二生肖诗中觅得两首,则确确实实是专门咏猪的,兹照录如下。一首是:

小豕拱爬大豕眠,

凡尘万事食为天。

家肥屋润丁财旺,

六畜排行我最前。

另一首是:

一副憨态慢腾腾,

喜怒哀乐不形神。

仙卧不问尘间事,

心宽赢得健康身。

均是照实写猪,写出了猪的本质、特点及作用,可谓咏猪诗中的妙篇,唯一的缺憾是,按诗的语言风格来看,似是当代人的作品,并非古人手笔。不过从诗体的角度而言,将其列为古诗,似也差强人意,便顾不得这许多了。

行文至此,笔者突然想到了胡适先生。因为听说这位历史上著名的大学者当年也曾说过:“中国古诗很多,诗人都吃肉,就是没有人写过猪。这个畜生没有入过诗。”其时正在旁边的另一位著名的大学者梁启超先生听了,随口举出乾乾隆的“夕阳芳草见游猪”来反驳。众人都很佩服梁先生的博学,并当即请画家王梦白以此句为题,将猪入画。最后梁启超还把乾隆的这句诗题了上去。笔者认为,这件逸闻至少可以证明三点:一、关于“猪不入诗”的疑问不但笔者有过,连博学多才的胡适先生也有过,可见咏猪的古诗的确很少,即便存在也并不瞩目,平常难以见到;二、古代咏猪的诗虽然少,但并非不重要,它毕竟反映出猪在人类生活中的重要地位及其在人们心目中的非凡价值,就连皇帝亦颇关注,也有过咏猪的诗句,这就很说明问题了;三、在历史上,猪不仅入过诗,还入过画。

于是还听说,不仅史上诗中写猪的诗人不多,而且画家画猪者亦很少,这恐怕出于同一个道理。纵览画史,牛、马、鸡、狗、虎等,皆有名画流行于世,惟猪画没有大作传至今朝。但鲜为人知的是,以画马闻名于世的国画大师徐悲鸿竟然曾经先后几次画过猪。第一次,他画了一只迎面走来的黑猪,并在画上写了“悲鸿画猪,未免奇谈”八个大字,署款“乙亥岁始,悲鸿写”,钤了一个圆形“徐”字印章。徐悲鸿的第二次画猪,构图和笔墨大体相似于第一幅,但这回的猪画配了一首诗:

少小也曾锥刺股,

不徒白手走江湖。

神灵无术张皇甚,

沐浴熏香画墨猪。

他的第三幅猪画:浓荫路上,两个苦力用滑竿抬着一只大肥猪。画中的黑白花猪,四脚朝天,稳睡在滑竿上。画上题了两句嘲讽的话:“两支人扛一位猪,猪来自云深处。”署款是“卅二年春正月悲鸿筑游归写”。笔者对徐悲鸿先生画猪的事兴趣不大,但很欣赏他画猪时的心意及画上题识中所含的深意,特别喜欢他第二幅画上所题的诗,虽然也不是专门咏猪的诗,但似乎还可以算作一首咏猪诗。放在这里,应该不会是多余的吧?

,