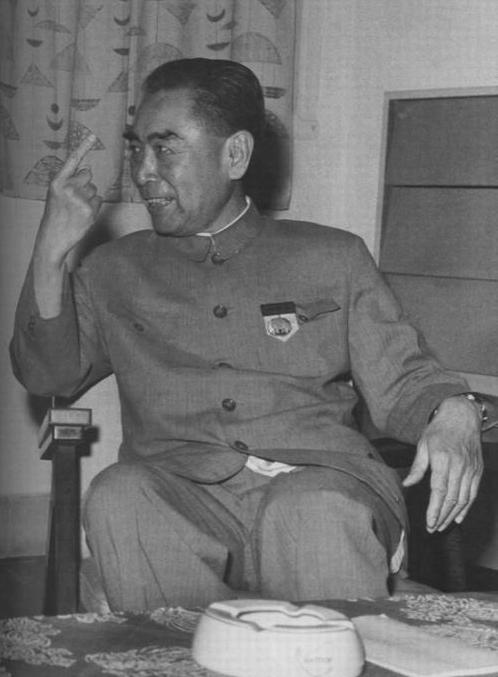

1961年,人民敬爱的周总理出访归来,第二天,他在报纸上看到他回京的消息中说“周总理神采奕奕地走下飞机”,不禁紧皱眉头,当即叫值班秘书把写此报道的记者找来。

指着报纸上的消息,周总理对记者说:我国现在国家遭难,人民受苦,我周恩来凭什么还‘神采奕奕’?”

接着又说,我们共产党的干部都是人民的公仆和勤务员,现在我们的老百姓饭都吃不饱,我周恩来作为国家总管,居然还“神采奕奕”!这样宣传“上不合于国情,下不安于民心”。

当时我们国家正处于经济困难期,这位记者认识到自己错了,当即向总理作了检讨。这件小事,反映了周总理心中时刻想着人民,与人民同甘苦共患难的高尚品质。

周总理很善于把握字词的用意。

有一次,周总理做形势报告,国内、国外讲了一个下午,讲的内容非常重要。记者采写时,稿子上有一句“周恩来总理作了重要讲话”,交给周总理审阅时,别的地方都没改动,他就把那个“重要”二字圈掉了。

一个座谈会上,大家发言完了,主持会议的人说:“现在请周总理作指示。”周总理说:“不是‘指示’,我个人发言就是个人意见。我今天这个发言并不是中央通过了,可能对,也可能不对。我说错了,大家可以批评。”

周总理最初会见外宾,新闻稿中写的是“周恩来总理今天接见了……”周总理就把记者找过去,说:“不要用这个‘接见’,应该用‘会见’。”

他接着说:“中国封建社会时代,皇帝老子都是接见外国大臣,接见下属官员。他是高高在上,老子天下第一。他接见你,你是在下面,他是在上面。这也是一种封建观念。我是社会主义国家的总理,不管会见什么人,中国人还是外国人,都处在平等的地位。你们要用‘会见’,不要用‘接见’。”

为了民族的解放,周总理南征北战,出生入死,居魔窟而不惧,处险境仍从容。为了国家的强盛,人民的幸福,周总理几十年如一日,日理万机,三更未眠五更起,紧张而不知疲倦地工作,以致被外国人称为“全天候总理”。

1951年春,周总理因病要到大连去休养。他身边的工作人员为了让周总理行动方便,真正能得到休息,就建议他暂时把胡子留起来,好让人们认不出他。他听罢,哈哈大笑,说:“我是总理,是人民的勤务员,怎么能把我和群众隔开呢?!”

来到大连后,周恩来利用这次机会到旅大各医院慰问志愿军伤病员,到附近参观,深入群众,搞调查研究。养病期间,大连、旅顺到处都留下了他的足迹。

1972年,身患癌症的周总理仍抱病坚守在自己的岗位上,以古稀之年,承担了超负荷的工作,常常连续工作几个昼夜,以致于累了只能扶着椅子歇歇,生怕“一坐下就会睡着”!

1973年6月初的一天,周总理已经三十多个小时没有合眼了,他一直在工作着,接下来还要继续接见外宾。这时,秘书进来提醒说:“还剩十四分钟。”极度疲劳的周总理提出洗把脸刮刮胡子提提神再去。

秘书在门口等待许久不见总理出来,便打开了洗手间的门,这才发现,周总理在卫生间里靠着墙睡着了,手里还握着沾有肥皂沫和胡子茬的刮脸刀……

据有关记载:周总理1974年6月1日住进医院之前,1至5月,“他每天工作12至14小时有9天;14至18小时有74天;19至23小时有38天;连续24小时有5天。只有13天工作在12小时之内。”他抓紧所剩不多的时间抱病履职,一直到生命的最后时刻。

1975年,大手术之后的他依然牵挂着远在千里之外的云南锡矿工人的健康。他抱病去看望谭震林同志时说:“死我并不怕。古人说,人活七十古来稀,我已是七十七岁多的人了,也算得上是高寿了。可是这二十几年的时间,总应该把国家建设得好点,人民的生活多改善一些,去马克思那里报到,才感到安心。现在这种状况去报到,总感到内疚、羞愧。”

1976年,弥留之际的周总理从昏迷中醒来,便对医生说,我这里没有什么事了,你们还在这里干什么呢?快去照顾其他同志要紧,他们那里更需要你们。

周总理的工作能力举世公认,尤其记忆力惊人。1972年中美会谈时,基辛格总是带着厚厚的文件和材料,而周总理只不过拿着一张纸。

周总理的外语水平也很高,外交部礼宾司前司长鲁培新讲过一个故事:一次,在外国驻华大使国庆招待会上,周总理即席发表祝酒词。俄语翻译在翻译时漏掉了一句,周总理马上笑着说,“还差一句呢”,翻译立即给补上了。

周恩来的英语听力和警觉性,在1972年1月时任美国总统特使亚历山大·黑格将军为尼克松访华打前站时,表现得淋漓尽致。当时黑格在会谈中提到前苏联威胁的时候说:“The U.S.government is concerned about the viability ofChina”,章含之翻译为“美国政府关心中国的生存能力”。章含之注意到翻译过去后,周总理没说话,但显然皱了下眉头。

黑格走了以后,周总理立即要求章含之找来各种版本的韦伯斯特、牛津大辞典查“viability”这个词的意思。查了之后确实是“生存能力”的意思,周总理再次会见黑格时,就当面指出黑格上次用词不当,用这个词中国不接受,因为中国不需要别人关心自己的“生存能力”。

建国伊始,周总理力邀黄炎培出任政务院副总理兼轻工业部长,黄炎培以年事已高为由婉拒了总理的邀请,并问他为何不让夫人邓颖超在内阁中任职?

周总理的回复很简单,为了避嫌,只要他任总理一天,邓颖超就不能在政府中任职。黄炎培听后不禁感叹,这就是共产党,这就是周恩来啊!

邓颖超于1925年入党,参加过长征,担任过中共中央秘书长、机要局长等重要职务。1955年评定工资级别时,她本来定为五级,周总理“出面干预”,把她下划定为六级。

1959年国庆节上天安门的名单里,本来有邓颖超的名字,周总理看到后又划掉了。

1974年12月筹备全国四届人大会议时,毛主席这个人事大权交给了周总理。中央政治局建议安排邓颖超担任全国人大常委会副委员长,并得到了毛主席的亲笔批准。周总理压下了毛主席的这个批示,又一次限制邓颖超“升官”。

直到周总理逝世之后,邓颖超才担任了党和国家领导人的职务。1982年4月邓颖超曾经深情地对侄辈们说:“现在我当副委员长,又是中央政治局委员、中央纪委书记,这些工作都是党分配的。如果你们的伯伯在世,他是一定不会让我担任的。”

从青年时代发出“为中华之崛起而读书”,到日理万机、死而后已,周总理一生演绎了中国共产党人勇于担当、鞠躬尽瘁的奋斗历程。他的精神,永远是中国共产党人的宝贵财富。(刘继兴)

,