□赵庆胜

1

公元1449年10月的一天,天灰蒙蒙的,无半点晴意,大明都城北京笼罩在一片血雨腥风之中,整个城市充斥着压抑的气氛,沉闷得让人有些窒息。随着一阵吱吱呀呀的响声,厚重高大的德胜门渐渐关闭,这座自永乐迁都以来已经承载了大明王朝二十九年荣耀的王城,似乎在与城外那些列阵的将士们作最后诀别。

两个月前发生的“土木之变”,明英宗朱祁镇被俘,66名大臣战死,消息传到北京,举城震惊,皇宫内外,无不惊骇。此时,面对勇猛彪悍的瓦剌大军,整个大明王朝犹如惊涛骇浪中的一叶扁舟,随时都有倾覆的危险。这座洪武元年(公元1368年)由大将徐达攻克的王城,此时城中除了居民,几乎再也没有一兵一卒,将士们列阵城外,城门紧闭,自断退路,唯有的就是义无反顾地向前、向前。此刻,兵部尚书于谦(公元1398年-1457年)作为大明军队的最高统帅,他要和自己这二十多万将士们一起置死地而后生,共赴国难,与瓦剌统帅也先率领的主力大军决一死战。战马踏踏,铠甲晃晃,猎猎旌旗枪林中,战马之上的于谦转过身来,他再次深情地望一望身后这座承载着他梦想的王城。尽管,于谦对于德胜门外即将发生的这场战争,能否取得胜利无法预测,但从他走出德胜门的那一刻起,就已经下定与这座王城共存亡的决心。粉身碎骨浑不怕。在王朝危难时刻,于谦要以身殉国,舍生取义,宁正而毙,不苟而全。他调遣的二十多万大明军队,已经在京都九门之外摆开阵势。作为明军统帅,于谦背负着王朝使命,他义无反顾地选择了德胜门,对阵瓦剌强悍主力,一场以战代守的京城保卫战即将拉开帷幕。

凄凉的秋风从将士们头上刮过,城中百姓似乎也已经感受到“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还”的豪迈与悲壮。于谦深情地看了看眼前的将士们,大声喊道:“将士们,今天我们在大明的军旗下,在日月山河的照耀下,要与敌军主力决一死战。对面的敌人手握着弯刀,他们做梦都想把我们的尸骨埋进他们的牧场,肥沃他们的土地。今天我们没有选择,只有紧握长矛,跟随军旗,挥舞刀剑,誓死方休。”于谦又接着说道:“战端一开,即当死战。临阵,将不顾军先退者,斩其将!军不顾将先退者,后队斩前队!”日月山河永在!大明江山永在!在于谦的感召下,将士们愤慨地齐声高呼。

人一旦连死亡都不惧怕的时候,迸发出的力量是无穷的。官军们看到身为兵部尚书的于谦大人与自己并肩作战,非常感动,备受鼓舞,士气高涨。京城百姓也为有这样的国之栋梁而欣慰,更为官兵们视死如归的精神所感动,有人的出人,有力的出力,有粮的出粮,纷纷自发加入守城队伍,严阵以待瓦剌军队。俗话说:人心齐,泰山移。这种军民齐心的场面或许正是瓦剌首领也先最不愿意看到的一幕,他知道,大明军民并没有像他们想象的那样懦弱,尽管两个月前的“土木之变”,他们活捉了大明皇帝明英宗,但不能不说有侥幸和计谋的成分。大明王朝建立之后,蒙古的残余势力一直是大明历代帝王的心头隐患,虽然他们失去了对中原的统治,但仍然拥有着广阔的北方草原地区。大明王朝为了进一步统一蒙古地区,稳定北部边疆,从洪武三年(公元1370年)开始,先后十三次北伐遁入漠北的蒙元残余势力,也先的先祖和那些有“想法”的蒙古诸部落早已领教过明军的威猛,对此也先还是心有余悸的。尤其是以文武兼修著称的明成祖朱棣上位后,更加看清楚鞑靼等北方部落的威胁,先后五次亲征北伐。俗话说:“摁下葫芦浮起瓢”,当大明把主要精力聚焦到鞑靼部落时,瓦剌趁机崛起,势力不断扩张,最后成为蒙古地区最为强大的部落势力,不过作为明朝第三位皇帝的明成祖朱棣,此时已经看不到这一切了。

2

瓦剌主要居在西域北部,与鞑靼、兀良哈并称漠北三大游牧集团。长期处于战争杀戮和吞并背叛之中的瓦剌部落,更加深谙生存的道理。为了生存壮大,瓦剌部落避实就虚,最初向明朝称臣,韬光养晦,蓄势待发。后来随着势力的不断拓展,就拥戴成吉思汗黄金家族的后裔脱脱不花为大汗,以为部落正名,但实际大权却依旧由太师也先掌控。也先为了获得大明更多的赏赐,一方面,不断率军骚扰明朝边境,向大明施加压力;另一方面,随着统一蒙古各部进程的加快,广袤的草原难以盛放也先的野心,在他看来,恢复元朝疆域,成为元朝的皇帝,才是自己最终的目标。

也先觊觎大明江山,明英宗朱祁镇早有觉察。作为明朝的第六位皇帝,朱祁镇正式亲政后,励精图治,一心想征服北方诸部落,以绝后患。这不,在大宦官王振撺掇下,朱祁镇不顾吏部尚书王直等群臣反对,一意孤行,决定效仿一下前辈朱棣,教训一下蒙古部落。在朱祁镇看来,曾祖父朱棣五征漠北气吞山河的豪迈之举,虽时隔25年,但一切恍如昨日历历在目,他相信,凭借着大明帝国骁勇善战的铁血男儿和战力卓绝的明军“三大营”,可以轻松扫荡漠北、驱逐胡虏,创不世之功勋,指日可待。就这样,朱祁镇决定偕同王振率20万大军御驾亲征,可是他根本没有打过仗,甚至连战场上什么状况都还没有搞明白,自己就成了瓦剌的阶下囚,他的这种盲目自信把大明王朝推向岌岌可危的边沿。这次战争,史称“土木之变”,亦称“土木堡之变”。

“土木之变”,明军伤亡过半,阵亡三分之一,余者溃散。这个结局让也先称霸的野心更加膨胀,他似乎感觉到父辈们所说的大明横扫天下所向披靡都是“长他人威风、灭自己锐气”的讹传。在他看来,不管是大明的五军营,还是三千营和神机营,尽管装备了军火武器,自誉为“特种部队”,其实都是不堪一击的,想到这里,也先不仅捻着胡须悠闲自得起来。况且大明皇帝朱祁镇还在自己手里,奇货可居,运用得好完全可以打开通往元大都的道路,也先已经在不知不觉中用上了元朝的名称了。

“土木之变”的消息很快传遍北京城,宛如一颗威力巨大的原子弹响彻整个大明帝国的每一个角落,大明的天空就像是坍塌了一样,摇摇欲坠的江山似乎还没等蒙古人打来就要全线崩盘。富商地主们早已卷好了铺盖,随时准备向南逃窜,穷苦百姓急得像热锅上的蚂蚁样团团乱转。宫廷上下,紫禁城内,悲伤的情绪笼罩在每个人的心头。帝国二十万将士已经湮没在边疆的黄土中,铁木真的后代终于再一次露出了獠牙,瓦剌铁骑指日可达京城。北京,大明,危在旦夕。

面对这样的危机局面,正统十四年(公元1449年)八月十八日,由孙太后压阵,监国朱祁钰主持召开御前会议,商讨对策,朝堂之上大家围绕着“战”和“迁”展开了激烈争论。翰林学士徐有贞,这位宣德八年(公元1433年)的进士脑筋倒是转得快,他对同僚们说:“我夜观天象,大明朝旦夕危矣,为今之计,只有南迁!”俗话说“矮子肚里疙瘩多”,此时这句话放在徐有贞身上再贴切不过了。

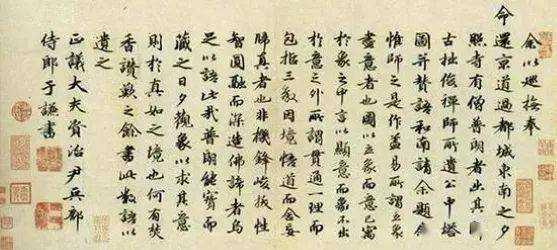

徐有贞(公元1407年-1472年),初名珵,字元玉,又字元武,晚号天全翁,南直隶苏州府吴县(今江苏苏州)人,明朝中期大臣、内阁首辅,因受封武功伯,世称徐武功。《明史卷一百七十一徐有贞传》曾这样记载:“为人短小精悍,多智数,喜功名。凡天官、地理、兵法、水利、阴阳方术之书,无不谙究。”从学识上来说,徐有贞确实是无书不精,和于谦相比有过之而无不及,然而徐有贞却没有将这些学识用在治国上。这不,国难当头,他没有去想如何与朝廷共赴国难,而是第一个提议迁都南京。当然,更为龌龊的是8年之后,“夺门之变”时,徐有贞借故谗杀于谦。

在迁都的提议上,老谋深算的徐有贞还是别有心机的,他在提议时处处不忘表现自己的气节,自始至终没有说出那个“逃”字,但是“南迁”不就是“逃跑”吗?

徐有贞的这一提议,正中那些心里打着小九九的朝臣下怀。在他们看来,抵抗无疑是以卵击石,南迁才是未尝不可的“正道”。一时之间,朝臣们议论纷纷,似乎抓住了最后一根拯救大明王朝的稻草。

“言南迁者,可斩也!”正在这时,朝堂之上突然有人怒喝。徐有贞抬头一看,只见一个高大魁梧之人从人群中走了出来,此人于谦。

于谦接着说道:“京师天下根本,一动则大事去矣,独不见宋南渡事乎!”于谦力排众议,当即否定了徐有贞的提议,他认京城是国家的核心,且皇陵、宗庙、社稷都在北京,倘若京城失守,国家灭亡的日子便指日可待了,如果不想重蹈宋朝的覆辙,就万万不能迁都。一旦南迁,大明就会步南宋之后尘。

闻听此言,朝廷重臣们都沉默了,他们根本没有想到于谦这样一个没打过仗的文弱书生,竟然会有如此的勇气与决心。

3

攘外必先安内。“土木之变”的罪魁祸首王振虽然已被随军出征的护国将军樊钟一锤砸死,但其余党仍是王朝一大毒瘤。明成祖朱棣留下的精锐丧失殆尽,明军“三大营”毁于一旦,京师门户洞开,群臣们将罪责的怒火倾泻到了王振党羽的头上,纷纷上疏,有的甚至跪在午门外,要求监国摄政的郕王朱祁钰诛灭祸国殃民的王振爪牙。

此时,面对国之变局,缺少政治斗争经验的朱祁钰摇摆不定,王振的死党锦衣卫指挥马顺,却火上浇油喝令群臣停止逼宫,愤怒的群臣再也无法控制心中的怒火,大打出手,当即将马顺活活打死在朝堂之上。

这场突如其来的斗殴可以说是惊心动魄,在朱祁钰的眼皮子地下残忍上演,任凭他歇斯底里地喊叫都无法阻挡意犹未尽的文臣们,朱祁钰从来没有见过这样的阵势,他有些害怕,吓得袍袖掩面,想转身回宫。

于谦上前一把拉住颤颤巍巍的朱祁钰的衣袖说:“王振罪当诛九族,马顺等罪当死,请殿下赦免百官之罪。”于谦的这般镇定,似乎给了朱祁钰更多的勇气和力量,他赶忙赦免百官,并传令:“马顺等罪有应得,众臣无罪。”“夷灭王振三族!”文武群臣拍手称快,高呼郕王圣明。之后,于谦命人将马顺的尸体游街示众,奉旨抄了王振的家,一代宦官就此灰飞烟灭,一场事关朝廷稳定的政治风波被于谦悄然化解。

覆巢之下安有完卵。英宗被俘之后,最为坐不住的应该算是郕王朱祁钰了,作为英宗同父异母的兄弟,朱祁钰的封号还是长兄明英宗即位后封的。如今,国家生死攸关,朱祁钰身负监国重任,面对众多老臣,是走是留,对于21岁的他来讲无疑是个难以抉择的难题。

国不可一日无君,朝臣们想拥立朱祁钰为帝,然而,朱祁钰心中畏怯,一再推辞。正统十四年(公元1449年)八月二十八日,王文上书朱祁钰,希望他以江山社稷为重,承继大统。当时的皇太子朱见深年仅两岁, 为免主少国疑,于谦、王直等大臣联名奏明皇太后,称“社稷为重,君为轻”,建议尽快立主,最终在正统十四年(公元1449年)九月拥立朱祁钰为帝,改年号为景泰,庙号明代宗,尊称明英宗朱祁镇为太上皇。

关键时刻,于谦那句“社稷为重,君为轻”让朱祁钰有了主心骨,他喜欢上了这位刚正不阿、一身正气的老臣,从此坚定地站在了于谦这边。于谦也无疑成了这位新皇帝的靠山,朱祁钰任命于谦担当北京保卫战总指挥,擢升为兵部尚书,他把全部希望都寄托在于谦身上,在朱祁钰看来,这位50多岁的兵部尚书为人虽古板耿直,但士大夫气息显著,最重要的是有一颗慷慨报国的心,是他力主自己上位,填补权力真空,号令天下,挽救大明帝国于危难。因此,朱祁钰断定于谦将来是他执政大明王朝不可多得的人才。

信任固然是重要的,但终究于谦和朱祁钰还不得不面对这样一个现实:土木堡一战,京城军队主力已经被瓦剌全数歼灭,现在仅存的也就是京城剩下的十万军队,且大都年老体弱,抵抗瓦剌精锐骑兵,无疑是以卵击石。“粉身碎骨浑不怕,要留清白在人间。”

于谦临危受命,在这样的危急关头,他用另外一种姿态开始了“北京保卫战”。

于谦一方面在京城范围内大量招募士兵,严明军纪,加强练兵;另外一方面,紧急调集京城附近的储备军赶到京师会合,不久京城就聚集了二十多万大军,朱祁钰对于谦更加赞赏。

对于这场即将打响的王城保卫战,于谦自有一套周密的作战计划,他向朱祁钰上疏阐明了自己的防御计划,朱祁钰都一一接纳。接下来,于谦又开始动员京城百姓修整护城墙,并组织军民从通州紧急运粮,以备战时需要。与此同时,于谦还命令工匠日夜赶工,制造出大量的盔甲和武器。一场大战在即的全民动员、全城备战,如火如荼地进行着。

4

正统十四年(公元1449年)十月,蠢蠢欲动的瓦剌大军绕过大同,一路从紫荆关穿越太行山来到北京城下。此次瓦剌首领也先挟着英宗一同前来,名义上是送回太上皇,实则准备一战拿下京师,进而定天下。

有大明皇帝朱祁镇在手里,也先原以为明朝军队会有所忌惮,哪知事实并非如此。朱祁钰登基之后,已经下诏边关守将不得听信瓦剌借口,使得瓦剌意图用明英宗的名义骗取财物、骗开关门的阴谋失败。

也先的如意算盘落空了,后来又要求与于谦谈判,结果也遭到拒绝,手里的皇帝不再是奇货可居。

京城告急,朱祁钰亟诏各地诸王遣兵入卫京师,同时命于谦提督诸营,将士皆受其节制,都指挥使以下不听从命令者可以先斩后报,给予于谦一定的生杀大权。

然而,虽然于谦多方调集了二十多万军队,但是这些大多是来自预备役和后勤军,与快马弯刀的瓦剌骑兵相比力量还是相当悬殊。

作战会议上,明军将领们普遍认为应该坚壁清野,死守北京,但是于谦坚决不同意,于谦认为,面对强悍的瓦剌,被动防守无疑是最严重的错误。于谦说:“敌人气势正盛,而我们的军队在土木堡战败后一直气势低糜,如果一直示弱,龟缩在城里,士兵将会更加失去胜利的信心,而敌人也会放开手脚,毫无顾忌地攻城。这样一来,北京城就危险了。”

于谦知道,道德和信义,对于这些弱肉强食的成吉思汗后裔们来讲,是根本不值得一提的,瓦剌仗着快马弯刀,个个如狼似虎,恨不得立刻把北京城撕破。对于大明王朝来讲,现在唯有的就是出城死战,才能有机会置死地而后生。

德胜门,北京北二环上一座孤零零的城楼,犹如这个正处在生死攸关之际的王朝一样孤独无助。

北方按星宿属玄武,玄武主刀兵,所以出兵打仗,一般从北门出城,之所以取名“德胜门”,意为“以德取胜”“道德胜利”。遇到战事自德胜门出兵,由安定门班师,分别取“旗开得胜”和“太平安定”之意。

德胜门是京师通往塞北的重要门户,素有“军门”之称。在公元1449年10月这场京城保卫战中,于谦把自己像钉子一样死死地钉在了“军门”这里,他要和这座承载着大明荣耀的“军门”同在。

于谦分遣诸将率二十二万明军,列阵京城九门之外,他亲自与石亨率领副总兵范广等于德胜门设阵,阻挡敌人前锋。都督陶瑾阵兵安定门,广宁伯刘安坐镇东直门,武进伯朱瑛从阵于朝阳门,都督杨节阵于宣武门,皆受石亨节制。同时,九城门尽闭,士卒于门外拒敌,绝其反顾之念。

于谦下令:“临阵,将不顾军卒而先退者,斩其将!军卒不顾将帅而先退者,后队斩前队!”将士知必死,无不听命。

古语有云“置之死地而后生”,只有断掉自己的后路,才能义无反顾地前进。于谦为了最大限度地提高战斗力和官兵士气,为了大明王朝也只有出此下策了。

事实上,于谦也是冒着极大风险的,一旦官兵承受不住这么大的压力,出现哗变,后果同样不堪设想。好在于谦的策略很有成效,军兵皆誓死效力,最终取得北京保卫战的胜利。

5

1449年10月10日,也先的先锋部队抵达京师。于谦命令驻扎在城外的石亨率军与敌军小规模试探性接触,自己身穿战袍,站在德胜门城楼上亲自督战。将士们看到兵部尚书于谦大人与普通士兵一起守城,非常感动,士气高涨。城中居民也为于谦的义举所感染,纷纷出人出力协助守城,万众一心,严阵以待。

如此同仇敌忾的作战氛围,是也先万万没有想到的,他原以为在土木堡一战,大明的20万主力早已成为瓦剌军的刀下之鬼,他根本没有把北京城里的这些老弱残兵放在眼里,本想挟持朱祁镇,一定天下,而今一切都成为泡影,这是作为兵家的也先万万没有想到的。

也先率领瓦剌主力部队逼近北京,先将主力军队驻扎在西直门以西,然后挟持英宗皇帝朱祁镇到德胜门外的土城,要求朝廷派于谦、石亨等高级将领亲自出迎,并索要金帛数以万万计,企图以此将明军主将擒获,迫使明朝献城。

于谦早就识破也先诡计,他一方面建议代宗皇帝派出官员去朝见英宗;另一方面仍旧坚持自己“社稷为重,君为轻”的主张,防止群臣和官兵思想动摇,彻底粉碎了也先的诱骗阴谋。

在兵力部署上,于谦审时度势,灵活用兵;在战役主要方向上,隐蔽主力,待机歼敌;在次要方向上,避敌主力,采取小股袭扰,处处出击的策略,迷惑敌军,给瓦剌军造成错觉。

就这样,军民同仇敌忾,面对瓦剌铁蹄弯刀的一次又一次进攻,于谦率领大明军民用血肉之躯一次又一次浴血坚守,这种不屈的背后就是大明王朝特有的骨气——不求和、不投降。

兵者诡道也。用兵之道就在于千变万化、出其不意。有利的可以引诱它,混乱的可以夺取它,坚实的可以戒备它,强盛可以避开它,气势盛时可以骚扰它,轻视的可以骄纵它, 隐逸的可以劳累它,亲近的可以离间它。对于这些用兵之道,聪明好学的于谦又怎能不谙呢!

公元1449年10月13日,这是一个让历史永远铭记的日子,北京保卫战最为关键的时间节点。

这天天还未亮,狂风裹挟着暴雨呼啸而来。这狂风暴雨既是一个面临生死的王朝坚强不屈的呐喊,也是于谦和万千军民在民族生存关键时刻迸发的惊天动地吼声。

老谋深算的也先,认为这应该是他拿下北京王城的最佳机会,当然也是最后的机会。于是,他命令瓦剌大军主力趁着风雨,集中兵力全力进攻德胜门。

对于也先瓦剌大军的一举一动,深谙兵书的于谦又怎能不知呢!他早已下好先手棋。于谦命令大将石亨率千名神机营勇士埋伏在城外民房内,静静等待敌军的到来,然后派出少数骑兵佯装战败引诱敌人。

求胜心切的也先果然中计,亲率精骑万人穷追不舍。此时可能在也先看来,距离大明王城如此短的距离,也只不过是自己精锐铁骑一个冲锋就可以解决的问题罢了,这样的机会他当仁不让。

等也先精锐骑兵进入埋伏圈来到民居前时,于谦一声令下,数千火器发出愤怒的火焰,火箭如同飞蝗般射向敌军,瓦剌军顿时被打蒙了,一轮又一轮的火器打击,一批又一批的瓦剌骑兵倒下,最后,损失惨重的也先,只得丢下几千具骑兵尸体悻悻而去,也先的弟弟孛罗、平章卯那孩也在这次战斗中葬身于明军火炮之下。

于谦用诱敌之计取得“德胜门大捷”,为取得北京保卫战的胜利起到关键作用。

次日,气急败坏的也先又命令瓦剌军转攻彰义门,于谦命守军将城外街巷堵塞,在重要地带埋伏好神铳手、短枪手,派兵在彰义门外迎战,明军前队用火器轰击敌军,后队由弓弩压阵跟进,屡屡击退瓦剌军的进攻。

在万分危急关头,当地居民也纷纷登上房顶,以砖石迎战瓦剌军,此时各路勤王军队纷纷赶到,也先感觉大势已去,唯恐后路被阻,只得悻悻退兵,挟持朱祁镇由良乡(今北京市房山东北)向紫荆关撤退。

于谦发现也先军队正在撤退,当即令石亨等集中火炮轰击也先军营,又炸死瓦剌军万余人。与此同时,北方各地的百姓也纷纷自动组织起来,抗击瓦剌军的掠夺,誓死保卫国土。

国家危难,匹夫有责。于谦以非凡的勇气和智慧,指挥了一场让历史永远铭记的伟大战争,成功保卫了北京,挽救了风雨飘摇的大明,让王朝延续了近200年的国祚。然而,就是这样一位国之栋梁,在八年后的“夺门之变”中含冤遇害,长眠于他的故乡浙江钱塘西湖之畔的三台山麓。有幸的是历史铭记英雄,《明史》称赞其“忠心义烈,与日月争光”。

得胜门,公元1449年见证了于谦的风骨和大明王朝的不屈抗争!(部分图片由CFP提供)

作者简介:赵庆胜,浙江省作家协会会员,浙江省摄影家协会会员。曾出版摄影作品集《激情瞬间》,散文集《岁月是片澎湃的海》。

本文为钱江晚报原创作品,未经许可,禁止转载、复制、摘编、改写及进行网络传播等一切作品版权使用行为,否则本报将循司法途径追究侵权人的法律责任。

来源:钱江晚报·小时新闻

,