重读阿城先生《孩子王》,在跟随者主人公“我”思考教育意义的同时,脑海始终闪耀着一个散发光芒的身影,他时而在白雾弥漫的山坡上吃力的伐竹,时而在破旧脏乱的茅屋里端正的抄书,为了赢得一本薄薄的新华字典,他晚上八点上山,跟王七桶(他爹)一起砍足二百三十棵竹子,再赶回家里半夜之前写好作文,认真、努力的样子,让人心疼至极。他就是别人家的孩子——王福。

书籍封面

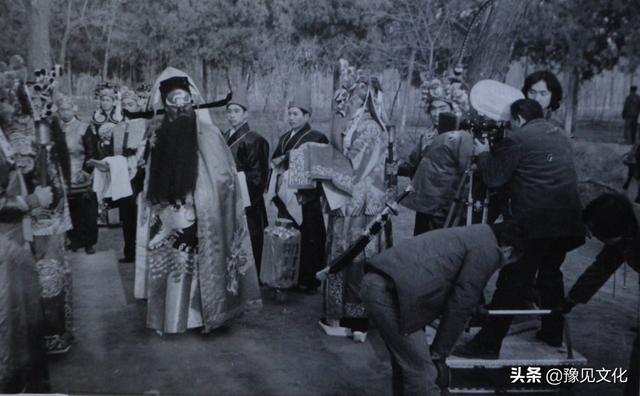

《孩子王》是阿城“三王”系列最后写作的一篇,也是写的最为真诚、自然和纯熟的一篇。小说描写了上山下乡时期,插队七年的知青“老杆儿”被抽调到山村学校担任初三语文老师,他发现读到初三的孩子们,很多连小学课本上的字都不认识,决定抛开语文教材,从认字、写作文教起,却因违反了教学内容,又被退回到队里。王福,就是“老杆儿”班上的一名学生,是全班最懂事、最努力、最聪明的学生。

在那个文化贫乏的年代,单纯而执着的王福,对知识和文化的渴求令人震惊。他在沙漠中盲目而振奋的奔跑,于一望无际沙丘中拼命寻找水源。阿城先生文字功夫当真厉害,《孩子王》中并未对王福作过多的描写,故事情节也是围绕着主人公“老杆儿”也就是“我”展开的,但是王福对学习认真、执着甚至痴迷的形象却跃然纸上,如同一束光刺破了当时压抑的教育环境。

在小说中,王福的出场如同风驰电掣一般,震惊了没有教学经验的“老杆儿”。老杆儿高中读了一年就下乡做了知青,此后七年没有再碰过书,一直在队里劳动。在他教学的第二节课上,王福就突然站起来,生气的告诉“老杆儿”一个老师应该怎样教学。

此时的王福,并没有刻意去挑战老师的权威,或是去为难老师,而是太过于渴求知识。在看到老杆儿并不怎么会教学后,失望点燃了他的野性,他藏怒宿怨的指出老杆儿的不足,既显示了王福对知识的渴求和急切,也凸显了王福在学习上的认真和聪慧。

你这个老师真不咋样!没见过你这么教书的。该教什么就教什么嘛,先教生字,再教划分段落,再教段落大意,再教主题思想,再教写作方法。该背的背,该留作业的留作业。我都会教。你肯定在队上干活就不咋样,跑到这里来混饭吃。——王福

学习

王福把从小学到初三认识的汉字字数——三千八百八十个字,清晰明白的记在脑子里,认真工整的抄写到封包好的小本上。后来,他为认识更多的汉字,就把整本新华字典抄下来。他平静却坚定有力,“我要把字典抄下来。每天抄,五万字,一天抄一百,五百天”。没有彻夜痛哭者,不足以语人生;未能切身感受乡村贫困者,不足以语学习。那个时代,王福对文化的理解并不透彻,他甚至无法完全理解自己熟记的三千八百八十个汉字的意思,也难以用这些数目已经不少的汉字组合成一篇稍长的文章,但是在这种教育环境下,在那个“连高中都没有”的山区,他对文化,以原始生命力般顶礼膜拜式的追求,给我们带来更大的震撼,也带来一丝丝希望。他在老杆儿布置的最后一次作业《我的父亲》中写道,虽然“父亲是一个不能讲话的人,但我懂他的意思”,“父亲说:我没有王福力气大,因为王福在识字。”

在那个精神贫乏的年代,超然而内敛的王福,对价值和尊严的坚守令人敬佩。他在山间懵懂而坚实的行走着,于满山白雾中寻找着世界的出口。

学习

老杆儿认识到现行教学方法的不足,准备另辟新路,教会学生们一些真实有用的东西。他放下教师的架子,想着法儿调动孩子们学习文化的积极性。老杆儿尊重客观规律,他认为所有的真实记录,一定是在事情发生后。而学生们包括王福,从小学开始接受的都是程式化的僵化教育。王福就和老杆儿打赌,如果他能够用作文写出第二天劳动(砍竹子)的情形,老杆儿就把手头的《新华字典》送给他。王福为了获得新华字典,回到队里后跟王七桶(王福的爹)当天晚上就把整个三队第二天的劳动任务——二百三十棵竹子全部砍完,赶回家在凌晨之前把作文完成。

我和我爹,昨天晚上八点开始上山砍料,砍够了二百三十棵,抬出去几十棵,就去写作文,半夜以前写好,现在在家里放着,有知青作证。——王福

读到这里,瞬间震惊!抬起头,仿佛看到湿雾弥漫的山夜里,一个男孩在点点星光下,亢奋而吃力,把弯刀砍向一棵又一棵竹子。汗水和山雾混合着,黏在脸上,每砍掉一棵,他就起身擦一把脸,迅而又俯下身子继续砍。他不要老杆儿的善意赠送,他想通过自己的努力和聪明去名正言顺的获得这本“老师的老师”。在山野长大的王福,并未受过多少的“仁义礼智信”教育,骨子里却有着异于常人的自尊。横七竖八的百棵竹子躺在山间,成为王福坚守内心信条的最真实写照,生命的张力得以完美诠释。

当老杆儿平静温和的指出王福耍的小聪明时,他并没有狡辩,而是很认真的承认“我输了”,并决定把五万字的字典抄写下来。百年不遇的放电影都无法动摇他的内心,昏昏油灯下,王福一点一点的抄写着字典,内心倔强而坚持。这种信念,原始朴素甚至有着笨拙,但却显示了巨大生命意义。王福在《我的父亲》里写到,“早上出的白太阳,父亲在山上走,走进白太阳里去。我想,父亲有力气啦。”此时,人、山、太阳融为一体,人被赋予了大自然浑厚的力量,这种力量,正是老杆儿所感叹的:“我能教那么多的东西吗?”

现实中的“王福”们,依靠着强大的信念和对文化的强烈追求,突破了贫困和苦难的羁绊,热泪盈眶、心怀梦想,努力改写了命运。

读完《孩子王》,再次与王福在文字世界里进行一场持久的精神对话,内心久久不能平复。实际上,因为地区发展不平衡,现实中仍旧有一些贫困山区,依然有一个又一个“王福”,用强大的信念、非凡的努力和锲而不舍的坚持,在努力改写着自己的命运。

2018年,云南曲靖小伙子崔庆涛以669分的成绩考取北京大学。在收到北京大学录取通知书时,崔庆涛正跟随着父亲,在曲靖市箐口塘水库旁边的一个建筑工地上搅拌砂浆。崔庆涛家里是“实名认证”的贫苦户,建了档立了卡。虽然他的父母已经非常努力辛苦,但依旧很难让有三个孩子的家庭过上稍微富余的生活。从小懂事的老大崔庆涛在假期经常跟着父母,夜里3点起床在大棚里撒鸡粪,帮助父母做工。在收到清华大学录取通知书时,他依然每天在工地上干11—12小时的活。在“蓬头垢面”收到北京大学录取通知书,成为焦点人物后,他并没有显得局促、惶恐或是张扬,而是依旧安静淡然的面对一切。

承认失败多容易啊,比那种日复一日的忍耐和坚持容易多了,我可能连寒门都算不上,我们家穷得连门都没有的。但我就是要永远年轻,永远热泪盈眶,永远心怀梦想,永远相信努力的意义。(北大寒门高才生 刘媛媛)

努力奋斗的每一个“王福”,都应当被尊重。

很感谢阿城先生,“老杆儿”被退回队里时,这批孩子们还没有毕业,没有将王福的未来锁定。虽然小说已经寓意,山里“连高中都没有”,在那个时代和环境下,王福未来的命运似乎还是“回到队上”,但我宁愿相信王福的未来还有无限可能。他知道,在山的那边,还有省城 ,还有卖《新华字典》的地方。

出于教育环境所限,王福对文化的理解或许是肤浅的,但他对文化始终怀着虔诚和执着,那种渴求来自于原始生命力量,如同一束巨大的光芒,试图撕破压抑的环境,让我们为之震惊。生活不会辜负努力的人。王福,这个努力的令人肃然起敬、心疼之极的孩子,以他强大的原始生命力,让老杆儿、让我都成为谦虚和卑微的学生。每一个“王福”,都应当被深深的敬重!

,