“知古不知今谓之陆沉;知今不知古谓之盲瞽”。这是东汉思想家王充的名言。在现今日本对我钓鱼岛主权持有异议的情况下闻古而知今具有重要的现实意义。为此本文拟从明代册封使陈侃在《使琉球录》中的记载谈起兼及古代日本和琉球王国的历史记载说明琉球王国的疆界范围以证明自古以来钓鱼岛便是中国的领土。

一 古米山“乃属琉球者”是中琉疆界

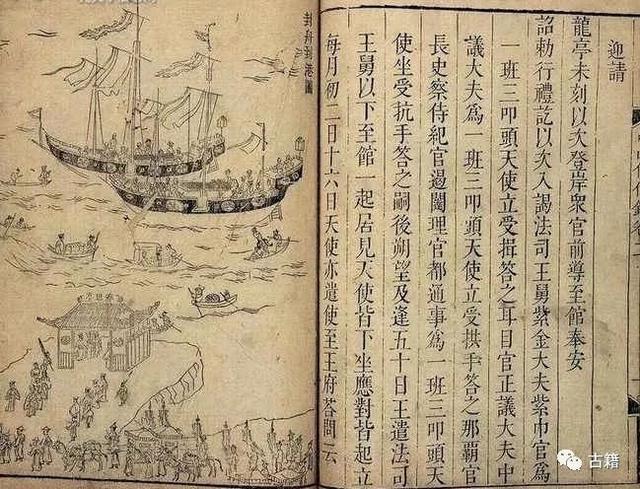

1534年 (明嘉靖十三年) 陈侃出使归来在其进呈的《使琉球录》中即通常所说的“复命书”中对出使琉球有一大段明确而详细的记述。日本学者引证较少间有蓄意删减者兹转录如下:

嘉靖丙戌 (1526年) 冬琉球国中山王尚真薨。越戊子 (1528年) 世子尚清表请袭封…… (嘉靖十一年) 蒙钦差臣等克正副使赍捧诏敕前往琉球封尚清为中山王。臣等随即辞朝前来福建造船船完之日过海行礼。…… (嘉靖十三年五月) 五日始发舟……八日出海口方一望汪洋矣。水顺而为波涛亦不汹涌……惟天光与水光相接耳云物变幻无穷日月出没可骇……虽若可乐终不能释然于怀。九日隐隐见一小山乃小琉球 (台湾) 也。十日南风甚迅舟行如飞……过平嘉山 (彭佳山) 过钓鱼屿 (钓鱼岛) 过黄毛屿 (黄尾屿) 过赤屿 (赤尾屿) 目不暇接一昼夜兼三日之路程……十一日夕见古米山乃属琉球者。夷人歌舞于舟喜达于家。夜行彻晓风转而东进寻退尺失其故处。又竞一日始至其山 (古米山) 。有夷人驾船来问夷通事与之语而去。十三日风少助顺即抵其国。奈何又转而北朔不可行。欲泊山麓险石乱伏屿下谨避之远不敢近舟荡不宁。长年执舵甚坚与风为敌不能进亦不能退上下于此山之侧。然风甚厉……相持至十四日夕舟刺刺有声若有分崩之势。……众曰不可支矣齐呼天妃而号……于是有倡议者曰:风逆则荡顺则安曷回以从顺人心少宁衣有备上可图也。有一执舵而云:海以山为路一失此山将无所归漂于他国未可知也漂于落未可知也守此尚可以生失此恐无以救。夷通士从旁赞之。予等亦知其言有据。但众股栗啼号不止姑从众以纾其惧彼亦勉强从之。旋转之后舟果不荡……众心遂定。翼午风自南来舟不可往又从而北。始悔不少待也。计十六日旦当见古米山至期四望惟水沓无所见。执舵者曰:今将何归?众始服其先见彷徨踯躅无如之何。予等亦忧之亟令人上桅以觇去远见一小巅微露若有小山伏于其旁。询之夷人乃曰:此热壁山也亦本国所属但过本国三百里至此可以无忧若更从东即日本矣。申刻果至其地泊矣。十八日世子遣法司官一员来具牛羊酒米瓜菜……。通事致词曰:天使远临世子不胜忻踊闻风伯为从者惊世子益不自安……谨遣小臣具菜果将问安之敬。予等爱其词雅(聆) 受之时予之舟已过王 (国) 之东。欲得东风惟顺夏日诚不易得也。世子复遣夷众四千人驾小船四十艘欲以大缆引予之舟……船分左右各维一缆……一昼一夜亦行百余里。十九日风逆甚不可以人力胜遂泊于移山之奥。……二十三日世子复遣王亲一员益以数舟而来……法司官左右巡督鼓以作气自夜达旦……。予等二十五日方达泊船之所名曰那霸港1。

陈侃所谓“十一日夕见古米山乃属琉球者”以及“又竞一日始至其山……风少助顺即抵其国”的叙述实际讲的正是中琉疆界。因为中琉之间没有第三国所以没有任何可作怀疑之处。恰如琉球《万国津梁钟》铭文所称:“琉球国者南海胜地……以大明为辅车以日域为唇齿在此中间涌出之蓬莱岛也。”2然而日本国士馆大学教授奥原敏雄却称:陈侃的《使琉球录》主要是关心出使航路3。言外之意在于否定陈侃对中琉疆界的明确记载。从而也就陷入了错误之中。

其一“十一日夕见古米山乃属琉球者”用语肯定无稍假借。按照日本学者的译法是:“十一日夕古米山をみる。乃ち琉球に属する者なり”4。这是熟知汉语的日本学者都可以明白的。奥原教授如果不带偏见当应明白陈侃这种记载的含意。

其二陈侃随后记称:“夷人歌舞于舟喜达于家。”这是琉球人的切身实感也从另一侧面证实了古米山作为中琉疆界的事实。而且与“夷通事”所赞同的“一失此山 (古米山) ”继续往北“漂于他国未可知也”具有内在的、不可分割的联系。

其三陈侃作为册封使节其国境意识非常清楚。如该书内含的《天妃灵应记》中记称:“琉球国请封上命侃暨行人高君澄往将[其]事飞航万里风涛叵测……将至其国逆水荡舟……群乞神风定塞乃得达。”这中间的“将至其国”也正是前文所述的“当见古米山”之时。也就是说陈侃的《使琉球录》绝非所谓主要关心航路而是以其明确的疆土意识肯定地记载了当时中琉两国的边界。

战前日本藤田元春在其著述的《日本交通之研究》 (1938年成书) 中为了把钓鱼岛列入日本的版图也曾引证陈侃的《使琉球录》但却蓄意删掉了“见古米山乃属琉球者”的明确记载以及“夷人歌舞于舞喜达于家”的明确记实5。藤田的这种手法实令正直学者耻笑。数十年过去了奥原教授犯了同样的错误。

二 陈侃对琉球疆土的记实

人们知道自中国明代洪武五年 (1372年) 行人杨载受命携带国书出使琉球之后琉球王便开始接受中国皇帝的册封并向中国纳贡称臣采用中国法定年号、正朔。时至清代光绪年间长达五百余年一直处于中国的册封体制之下是为中国的臣属之国。如洪熙元年 (1425年) 中国仁宗皇帝派遣内官柴山封尚巴志为中山王并谕祭先王尚思绍时其诏敕曰:“昔我皇考太宗文皇帝恭膺天命统御万方思施一视远迩同仁。尔父琉球中山王思绍聪明贤达茂笃忠诚敬天事上益久弗懈朝贡有常罔愆于职……念尔父告终已逾再岁非有嗣嫡之贤曷膺传袭之重。兹特遣官柴山赍敕命尔世子尚巴志为琉球国中山王以继其世于戏立忠立孝格守藩服”云云6。

然而琉球王国拥有自己的疆土领地中国政府并不干涉琉球王国的内政。1716年完成的《中山王府相卿传职年谱》序称:“昔成周遣官三公六卿分职率属以唱九州之牧阜振纪纲而四海兆民自治矣。惟我中山虽海外一撮士治国纲纪岂亦可不举行哉。况大明以来世承封爵称东南藩屏之邦故设一相三卿分职理政事振纲肃纪康成民人其所由来者旧矣”7。也就是说琉球王国自理其政由来久矣。

陈侃的《使琉球录》在这一方面也作了如实的记载:

琉球国在泉州之东自福州视之则在东北。……其君臣之分虽非华夏之严而上下之节亦有等级之辨。王之下则王亲尊而不与政也。次法司官、次察席官刑名也。次那霸港官司钱谷也。次耳目官访问也。此皆士官而为武职者也。若大夫、长史、通事等官则专司朝贡之事设有定员而为之职者也。……至于赋敛则窃古人井田之遗法但名义未解备王及臣民各分其土以为禄食。……山川则南有太平山西有古米山、马齿山北有硫黄山、热壁山、灰佳山、移山、七岛山……

这些记载进一步说明了奥原教授的前述说法毫无根据。而其中有关琉球王国山川的记述更是现今考察古代琉球王国疆土范围的力证:

其一所谓“南有太平山”。这是当时琉球王国的南部疆土。据琉球首里王宫正殿栏干铭文记载 (1477—1522年尚真王治世期间) :“西南有国名曰太平山。弘治庚申春遣战船一百艘攻之其国人竖降旗而服从。翌年航海来献岁贡。”8其中的“弘治庚申”是遵从明孝宗的弘治年号时为1500年。蔡铎本《中山世谱》尚真王卷内亦称:“琉球国管辖之岛名曰宫古次曰八重山每岁纳贡。”9冲绳出身的学者确认当时的“山”实为岛、国或村落之意“太平山”即现今的宫古岛、八重山岛的总称。由此可见陈侃的“南有太平山”的记述不仅与现今保存的铭文相符而且与当时琉球王国的实际疆土领域是一致的。

其二陈侃记载的“西有古米山、马齿山”即琉球王国的西部属地。当代学者确认古米山即现今的久米岛而马齿山则是现今的庆良间诸岛。从两者的实际位置而言古米山在西马齿山在东恰好构成现今冲绳本岛的西部外围。据琉球第二部国史《中山世谱》记载:“英祖登位 (1264—1274年) 施仁敷志恤民进贤刑措不用国人大服。西北大岛、久米岛等处亦始来朝而国大治矣。”10显而易见陈侃所记述的琉球“西有古米山、马齿山”也是符合实际的并与前述的“见古米山乃属琉球者”具有同样的含义。

其三“北有硫黄山、热壁山……”这是当时琉球王国的北方领土。琉球第三部国史《球阳》记称:“咸淳五年 (1269年) 久米、庆良间、伊比屋等岛皆始入贡”;“七年大岛等处皆始入贡……次后每年入贡”“王命辅臣于泊村建公馆设官吏治诸岛之事”11。这中间的“伊比屋”即陈侃记述的热壁山也就是现今的伊平屋岛而“大岛等处”系指现今喜界 (也称奇界、鬼界) 、奄美大岛等岛屿。日本长门本《平家物语》 (推定为十三世纪中期成书) 中也称:“鬼界有十二岛入口五岛从日本内七岛不从我朝。”12这“内七岛”中便包括现今的琉黄岛即陈侃记载的硫黄山。由此可见陈侃对当时琉球王国的北方领土的记载也是真实的。所以当年陈侃所乘的使船漂至热壁山之际“夷人”亦谓“本国 (琉球) 所属。”

当年与陈侃同行的副使高澄在《使琉球录》的后序中谈到:“天下事履之而后知及之而后喻未有不身试之而知其然者。”“今夏五月至其国土……其间得于见闻之久询访之真者似与诸 (书) 所载稍不同……因纪使事而复之诸书。”也就是说陈侃《使琉球录》的记载是源于身临其境是经过实际考察而记载的。这进一步说明:陈侃的《使琉球录》之所以能够做出切合实际的记载并非只是源于自古以来中国人对琉球及其疆界领域的了解而且是源于陈侃等人抵达琉球之后对琉球王国的刑典制度、山川领地有所“询访”、“见闻”所致。从这个意义上讲陈侃对琉球疆界的记实乃是中琉两国政府官员以至岛民水夫的共识具有确凿无误的价值。

三 后世对陈侃记载的确认

如上所述由于陈侃的《使琉球录》源于实践特别是有关对当时琉球王国领土的记载乃是基于实地考察。因而记事准确并得到了后世的普遍认同。现以中、日、琉三国官员、学者的著述为例:

(一) 清代康熙五十八年 (1719年) 徐葆光作为册封副使与正使海宝一道前往琉球。同年六月初抵达那霸翌年二月启程归国后在其进呈的《中山传信录》的序言中记述了编纂该书的具体过程:

琉球见自《隋书》其传甚略。《北史》、《唐书》、宋元诸史因之。正史而外如杜氏《通典》、《集事渊海》、《星槎胜览》、《赢虫录》等书所载山川风俗物产皆多舛漏……。嘉靖甲午 (1534年) 陈给事侃奉使始有录归上于朝。其疏云:访其山川风俗人物之详且驳群书之谬以成纪略质异二卷末载 (琉球) 国语国字。而今钞本什存二三矣……今臣奉命为检讨臣海宝副以往自己亥 (1719年) 六月朔至国候汛逾年至庚子 (1720年) 二月十六日始行计在中山凡八阅月。封宴之暇先致语国王求示《中山世鉴》及山川图籍又时与其大夫之通文字译词者遍游山海间远近形势皆在目中。考其制度礼仪观风问俗下至一物异状必询名以得其实见闻互证。与之往复去疑存信。因并海行针道封宴诸仪图状并列编为六卷13。

徐葆光所进呈的《中山传信录》和当年陈侃进呈的《使琉球录》一样也是经过实地考察久经“询访”而成。从而也就构成了两者的一致性和可信性。特别是有关琉球王国山川属地的记载由于徐葆光滞留在琉球的时间更长因而较之陈侃的记述更为详尽。其中明确记载“琉球属岛三十六水程南北三千里东西六百里远近环列”等等。随后则具体地记载了三十六岛的名称并附有地图13。即:

“东四岛”——姑达佳 (译为久高) 、津奇奴 (译为津坚) 、巴麻 (译为滨岛) 、伊计;

“正西三岛”——马齿二山 (东马齿山大小五岛西马齿山大小四岛) 、姑米山;

“西北五岛”——度那奇山 (译曰渡名喜岛) 、安根坭山 (评曰粟国岛又为安护仁·与度那奇) 、椅山 (亦曰椅世麻、曰伊江岛) 、叶壁山 (士名伊平屋岛) 、硫黄山 (又名黑岛山亦名鸟岛) ;

“东北八岛”——由论、永良部 (讹为伊阑埠) 、度姑 (译曰德岛) 、由吕、乌奇奴、佳奇吕麻、大岛 (土名乌父世麻) 、奇界;

“南七岛”——太平山 (一名麻姑山) 、伊奇麻 (译曰伊嘉间) 、伊良保、姑李麻 (译曰古里间) 、达喇麻、面那、乌噶弥;

“西南九岛”——八重山 (一名北木山、土名彝师加纪又名爷马) 、乌巴麻二岛 (译曰宇波间) 、巴度麻 (译曰波渡间) 、由那姑呢、姑弥、达奇度奴 (译为富武) 、姑吕世麻 (译为久里岛) 、阿喇姑斯古 (译曰新城) 、巴梯吕麻 (译曰波照间) 。

徐葆光所记载的琉球三十六岛如括号内所示原本便有种种不同的称谓现今也难免如是。但其中所记载的“正西三岛”却与陈侃所记载的以古 (姑) 米山为界全然相同无非是将马齿山详分为东西两山、各含小岛而已。这不仅是对陈侃记载的认同而且进一步证实了姑 (古) 米山正是中琉分界之地。

徐葆光在例举琉球的“东北八岛”之后还特别记载“奇界亦名鬼界去中山九百里为琉球东北最远之界”“以上八岛国人称之曰乌父世麻”。“此外即为土噶喇亦作度加喇七岛矣”“以非琉球属岛故不载”14。这同陈侃所记载的琉球“北有硫黄山、热壁山、灰佳山、移山、七岛山……”以及前述日本长门本《平家物语》的记载也是相互吻合的。

此外徐葆光在《中山传信录》中还专门对琉球官员、地理学者程顺则 (1663—1734年) 的《指南广义》作了注释。他在引述“《指南广义》云福州往琉球由闽安镇出五虎门东沙外开洋……用乙卯针六更取姑米山”的行文下边明确地注释了姑米山乃是“琉球西南方界上镇山”的内容14。

日本著名历史学家井上清教授和国内同行专家认定:这是徐葆光在编纂《中山传信录》时补注的。这种明确的注释至少具有两重含义:第一徐葆光以其亲身的经历对姑米山的地理位置作了极为明确的认定也即再次确认姑米山是中国与琉球王国的分界地;第二从《中山传信录》的编纂过程来看徐葆光在内含“针路”的卷一中谈到:“风信考以下至此皆《指南广义》所载或采禁忌方书或出海师舵工所记其语不尽雅驯而参考多验今附此以告后来者。”15《中山传信录》还进一步谈到:“今从国王所请示地图。王命紫巾大夫程顺则为图径丈有奇东西南北方位略定然但注三十六岛土名而已。”13从这个意义上讲《中山传信录》所记载的姑米山乃是“琉球西南方界上镇山”的明确注释是徐葆光与程顺则等琉球官员、海师等人的共识或认定。而且这种明确的注释记载又是从琉球王国的角度对陈侃所记载的中琉疆界做了毫无疑问的确认。

(二) 雍正二年 (1725年) 时值琉球王尚敬治世期间琉官紫巾大夫加授法司品衔、国师蔡温受命修成琉球第二部国史——《中山世谱》。其序言记称:

自舜天践祚而来国俗革变政法寝具。迄我始祖金丸王承天命登大位集前王之大成创万世之鸿业礼乐政刑教化之治烂然大兴……传至质王恭逢皇清定鼎文明益开卒以历代事功及祖德宗功昭穆亲疏之非轻特命按司向象贤始用番字著《中山世鉴》一部。然前代纪籍颇致湮没象贤深为之叹。既而贞王嗣立斯文大明如日中天仍命总宗正尚弘德等改以汉字重修世鉴。颜曰《中山世谱》。时臣温之父、紫巾大夫蔡铎奉命手修世谱亦以前代难考而叹焉。方今恭遇圣上殿下修德崇道百度悉举康熙己亥受封之时臣温在册使徐公处获琉球沿革志及使录等书委曲读之始知象贤所著世鉴果有误差兼多缺阙……臣温奉命改修是谱。盖是谱也缵前谟光后绪而垂鉴于万世诚非臣温朽材之所及。然而今不正焉则前代履历之事其何以得明之。爰以其所获之书与夫本国记传及隋、唐、宋、元之史博采旁搜互致参考。昔之所误今始正之昔之所缺今始补之以成全部……伏愿居今稽古综千圣之心以为心修己治人集百王之善以为善而政治之美麟趾之祥与天地俱重矣。”16

这段自序讲的虽是琉球国史的形成经过但也明确了世谱乃是参酌古今内外传记、史书加以“互致参考”是经过“昔之所误今始正之昔之所缺今始补之”的过程而完成的。这说明《中山世谱》的完成在琉球王国的历史上乃是一件大事。今日观之《中山世谱》也是琉球王国的重要典籍。其对本国所属的山川疆土也有明确记载:“成化年间 (中国明宪宗年号时为1465—1487年) 我始祖王以御锁侧官恭承天命创业垂统境内三府三十六岛一视同仁靡间遐迩”14并附有图绘——《琉球舆图》清楚地标出了琉球本岛及周围三十六岛的名称即:北起奇界 (俗叫鬼界) 、乌世麻 (俗叫大岛) 、佳奇吕麻 (俗叫垣路间) 、乌奇奴 (俗叫冲野) 、由吕 (俗叫与路) 、永良部、由论 (俗叫与论) 、度姑 (俗叫德鸟) 、硫黄岛 (俗叫鸟岛) 、叶壁 (俗叫伊比屋) ……南至由那姑尼 (俗叫与那国) 、巴度麻 (俗叫鸠间) 、姑吕世麻 (俗叫黑岛) 、巴梯吕麻 (俗叫波照间) 等等而图中的西部岛屿则正是陈侃在《使琉球录》中认定的姑 (古) 米 (俗叫久米) 。

进而《中山世谱》在所记载的三十六岛之后还专门作了如下说明:“凡管辖之岛星罗棋布环国如藩皆隔海之地也衣服容貌自古至今总受中山一统之制而与他国不类。自明以来中华人所称琉球三山六六岛者即是也。”16也就是说蔡温奉命编纂国史时再次确认了陈侃记载的古米山“乃属琉球者”的事实从而也使陈侃的记载具有了中琉双方政府认定的含义。

(三) 日本天明五年 (1785年) 仙台藩士林子平 (1738—1793) 出版了著书《三国通览图说》内载朝鲜、琉球和虾夷 (今北海道) 三国的地理情况并附有五幅地图即《三国通览舆地路程全图》、《朝鲜八道之图》、《琉球三省并三十六岛之图》、《虾夷国全图》和《无人岛大小八十余山之图》。

其中《琉球三省并三十六岛之图》的珍藏原版现今分别收藏在东京大学和早稻田大学的图书馆内。东大收藏本为“旧和歌山德川氏藏”早大收藏本为“上毛桐生村长泽纯藏书”两者皆为“天明五年秋东都须原屋市兵卫梓”的着色原版。

从上述地图着色上可以明确看出:临近中国大陆的花瓶屿、彭佳屿、钓鱼台、黄尾山、赤尾山以及这些岛屿北部的里麻山、台山、鱼山、凤尾山、南杞山等都是与中国大陆相同的浅红色。而琉球三省及三十六岛北起奇界南至宫古、八重山诸岛则概为浅棕色并且与日本列岛的浅灰绿色有明显的区别。

同样在林子平所绘制的《三国通览舆地路程全图》中标有“ケイロウ山” (鸡笼山) 以东的海面上绘有五个小岛虽然没有标出岛名但也同为中国大陆的浅红色。而这五个岛屿则是上述《琉球三省并三十六岛之图》中所标出的花瓶屿、彭佳屿、钓鱼台、黄尾山和赤尾山等五岛。由此可见无论是宏观的“三国通览”地图还是具体的“琉球图”所绘出的花瓶屿、彭佳屿、钓鱼台、黄尾山和赤尾山等岛屿均是中国的固有领土。

前文提到的奥原敏雄教授认为林子平《三国通览图说》中的地图着色决不是用来识别领土归属的。因其著书引证了《中山传信录》的记载所以充其量只有二等价值。与此同时他还认为林子平不过是个“信口开河”的学风不严者17。然而事实并非如此。据高桥庄五郎先生研究林子平是个“卓越的经世家”他从仙台游学江户 (今东京) 1775年去过长崎从荷兰人那里得悉沙俄南下扩张的消息痛感日本防卫的紧迫性并认为必须将此事告诸整个日本民众因而认真研究地理学、兵学并著述了《三国通览图说》出版了《海国兵谈》 (1786年) 。1775年以后林子平再次赴长崎并在江户与大玄泽、宇田川玄随、桂川甫周等学者多有交往了解海外事情。林子平对沙俄南下扩张具有预见性的观察得到了尔后的证实。“仅此而论林子平也不是信口开河者而不能不谓他确有先见之明”18。

此外林子平的《三国通览图说》后经伊尔库茨克于1823年传入德国学者手中并在巴黎译成法语出版也为着色图绘。后来在日美有关小笠原群岛归属问题的交涉中林子平所绘制的《无人岛大小八十余山之图》更是起到了“有力”的作用。再者据高桥氏研究林子平的三十六岛图有几种版本。其中之一则是将花瓶屿、彭佳山、钓鱼台、黄尾山、赤尾山等岛屿集中地绘制在鸡笼 (基隆) 山附近。该图“可能是初版或被幕府没收的版本”也是“日本天明五年秋东都日本桥室町三丁目须原屋市兵卫”刻制的19。但是无论如何包括钓鱼群岛在内的上述岛屿始终被确认为中国的岛屿。这说明奥原教授对林子平《三国通览图说》的评价是不负责任的。

(四) 日本德川幕府末期江户各书房相继出版了种种有关琉球的读物。从现今本邦书籍株式会社再版重印的《江户期琉球物资料集览》 (1981年版) 中可以看到内含的《琉球奇谭》 (1832年著者米山子) 、《琉球入贡纪略》 (1850年著者山崎美成) 以及《中山国使略》 (1850年富冈手校正) 中也都附有琉球王国属地地图。然而一个共同的特点是全部记称琉球三十六岛而且从正确的地理位置来考察其西部的岛屿又都是姑米山。

上述三部著书中稍有不同的则是《琉球入贡纪略》的附图内绘有从福建沿岸向外延展的五山:花瓶山、彭佳山、钓鱼台、黄尾山、赤尾山。但所记名称均在表示地理位置的圈形之外用以和一律标在圈内的琉球三十六岛的名称相区别。此外在上述五山的左侧绘有从大陆向外延展的里麻山、台山、鱼山、凤尾山、南杞山也是把名称标在表示岛屿的圈形之外。进而该图在圈内标注奇界的岛屿下边还明确记载:“由此为琉球之地五间切也”;在圈内标注“德之岛” (度姑) 的下边还记称:“从奇界至渡名喜为十一岛乃大岛支配十一岛之村数计二百六十村土人称之为小琉球。南方台湾之南部有小琉球山与之不同。”20

上述“琉球读物”作者之一的米山子是日本对琉关系密切的萨州人其书中对琉球三十六岛的记述也可以说是从第三者的角度即从日本萨摩藩的角度验证了陈侃对古代中琉疆界的记载。这说明至少是从陈侃进呈《使琉球录》开始中琉两国的疆界便是明确的。尔后历时上下数百年琉球王国的西部疆土便是古米山即现今的久米岛。

(五) 1970年日本前外务省官员、著名外交史家鹿岛守之助出版了《日本外交史》第3卷其中第四章为“琉球诸岛归属问题”并附有《琉球诸岛图》。内中详细列出了奄美大岛、冲绳群岛、宫古群岛等三大群岛的岛屿名称其西部疆界也是自古以来便被确认的久米岛而没有列入钓鱼岛等岛屿也即现今日本某些著书中所谓的“尖阁群岛”。这进一步说明只要不是别有用心任何一位琉球问题的研究者都不能不承认钓鱼岛及其附近小岛屿 (统称钓鱼岛群岛) 自古便是中国领土。

以上种种说明:陈侃的《使琉球录》不仅明确地记载了中琉两国的疆界证明了钓鱼岛群岛是中国的领土而且得到了后世中、日、琉球三国学者、官员乃至中琉两国政府的确认。

“古人日以远青史字不泯”。只有尊重历史才能认识和解决现实问题。

注释

1 陈侃:《使琉球录》商务印书馆1937年第24—30页 (据《中山世鉴》所载个别字作了订正) 。

2 尚泰久王五年 (1458年) 铸成见宫诚荣昌《琉球历史》 (吉川弘文馆1977年) 第83页。

3 见高桥庄五郎《尖阁列岛笔记》 (日本:青年出版社) 第201页。

4 参阅徐恭生著《中国·琉球交流史》 (西里喜行等译ひるぎ社1991年) 第19页。

5 见高桥庄五郎《尖阁列岛笔记》第130—131页。

6 见蔡铎本《中山世谱》 (冲绳县教育委员会1973年影印本) 第175—176页。

7 《中山王府相卿传职年谱·位阶定》序日本法政大学冲绳文化研究所1986年。

8 据大城立裕《冲绳历史散步》 (创元社1991年) 第45页所收铭文插图。

9 蔡铎本《中山世谱》第141页。

10 蔡温:《中山世谱》见《琉球史料丛书》 (4) (名取书店1941年) 第24页。

11 桑江克英译注本《球阳》 (三一书房1971年) 第17页。

12 见《东恩纳宽■全集》第7卷 (第一书房1980年) 第46页。

13 徐葆光:《中山传信录》见《和刻本汉籍随笔集》第15卷 (汲古书院1977年) 第29、107—110页。

14 《中山传信录》见《和刻本汉籍随笔集》第15卷第109、37页。

15 《中山传信录》见《和刻本汉籍随笔集》第15卷第37、110页。

16 《中山世谱》序见《琉球史料丛书》 (4) 第3—4、3、11页。

17 《尖阁列岛笔记》第195页。

18 《尖阁列岛笔记》第199页。

19 《尖阁列岛笔记》第197—199页。

20 以上见《江户期琉球物资料集览》第1卷所收重印原版图绘。引文中的“间切”是指琉球王国的地方建制相当于郡县级。

,