点击上方 百年巨匠快速关注

编者按:

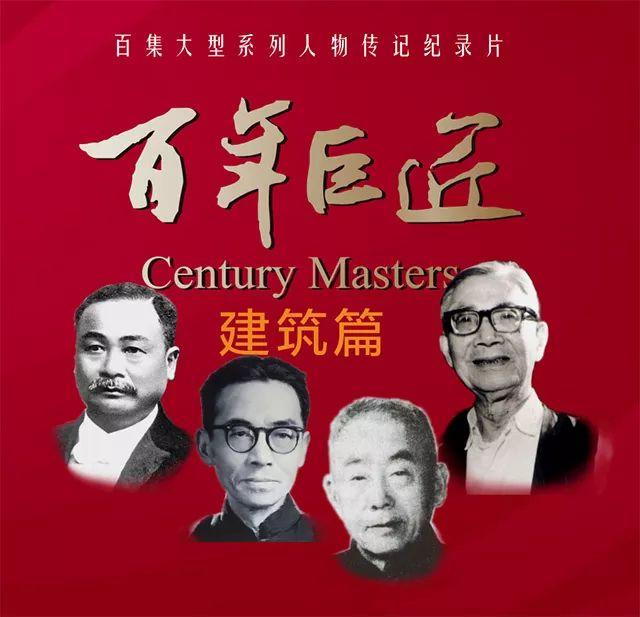

2018年4月23日,百集大型系列人物传记纪录片《百年巨匠》第2季启动暨《百年巨匠·建筑篇》开机仪式在故宫博物院举行。《百年巨匠·建筑篇》将聚焦詹天佑、茅以升、梁思成、杨廷宝四位近现代中国建筑工程领域的开创者和奠基人,以影像传记多角度展现他们不凡的人生历程和卓越的学术造诣,展现近现代中国建筑事业的发展和建筑文化的演进,从近现代中国建筑史的独特视角展现中华优秀文化的中国特色、中国风格、中国气派,展现中华文化的永久魅力和时代风采。

近期,“百年巨匠”公众号将聚焦詹天佑、茅以升、梁思成、杨廷宝四位建筑工程领域的大师,以不同视角呈现他们平凡、传奇、多姿多彩的人生。

【正文部分约1600字,阅读需要3-4分钟】

杨鸿勋,1955年毕业于清华大学建筑学系,建筑史学家、建筑考古学家、中国建筑学会建筑史学分会原理事长、俄罗斯建筑遗产科学院院士。曾在中国科学院任学部委员梁思成的助手及以梁思成为主任的建筑理论与历史研究室秘书。

作为梁思成的学生和曾经的助手,一个个故事、一幕幕场景都印在杨鸿勋的脑海中,时经多年,从未褪色。

“他真的是一生执着为建筑。”杨鸿勋慨叹:“如果没有那种坚定不移的信念,没有那种源源不断的热爱,没有一个人能像他那样走完一生。”

执 迷

“笨人下笨工夫”,笔记本上不是手绘插图就是摘抄的评论。

1951年夏天,杨鸿勋如愿以偿进入了清华营建系,也就此结识了营建学系系主任梁思成。

无意间,杨鸿勋受梁思成的影响走进建筑的殿堂。而当时间再往前追溯,又是谁引领着年轻的梁思成走上建筑之路呢?

梁思成

“考虑国家建设的需要,梁启超分别为子女选定留洋深造的专业方向,根据梁思成的美术特长,为他安排了建筑学这条路。但我感觉,这只能说是为梁思成创造了与建筑相遇的缘分,后面的大师路是他自己一步步脚踏实地走出来的。”杨鸿勋说。

1925年,梁思成在美国宾夕法尼亚大学攻读建筑学。一天,他收到父亲远隔重洋寄来的一本书——《营造法式》。这是北宋官订的建筑技术类专著,反映了北宋时期我国建筑技术的最高水平。但是,对此时的梁思成而言,这部精美的巨著竟如天书一般,让他茫然。

内心的失落促使梁思成更加刻苦地学习建筑学。在宾大,梁思成特别用功,这从多年后放在清华营造系资料室供学生参考的梁思成当年的笔记中可见一斑:隔两三页就有一张插图,有平面图、立面图、透视图和剖面图,全都是钢笔画的,线条活泼中带着严谨;除记录老师讲课的内容外,还就每一座建筑查阅了大量的书籍文献,并从中摘抄下重要的评论。

工作中的梁思成

用这种“笨人下笨工夫”的精神投入进去,梁思成深深地沉浸在建筑的魅力之中。

建筑对梁思成意味着什么?这么多年过去了,杨鸿勋还清晰地记得梁思成说,“建筑是一切人类造型创造中最庞大、最复杂、最耐久的一类,而且也是全世界保存得最完好的,有传统、有活力,最珍贵、最特殊的艺术。”

这些“最”,就是建筑在梁思成心里的分量。

执 劳

把报纸压在身上御寒,与跳蚤臭虫一路作伴。

在宾大完成学业后,梁思成踏上了欧洲的土地,观摩各地建筑。

看到欧洲各国对本国古建筑已有系统的整理和研究,并都写出了本国的建筑史,唯独中国这个东方古国没有,梁思成被深深刺痛了。他说:“作为一个中国建筑师,我不能容忍这样的事情发生。”

匆匆回国,梁思成和林徽因一道投入建筑事业中。1932年,梁思成开始了中国历史上的第一次古建筑调查。

梁思成与林徽因

在那个时代,调查古建筑的艰辛、危难、困顿,杨鸿勋虽未亲历,但通过梁思成留下的文字和讲述,当时的场景仿佛就在眼前,也令他感到惊心动魄。

1932年4月,梁思成第一次开展野外古建筑调查。当他精疲力竭地到达蓟县县城时,立即打电话给留在北京家中的妻子林徽因,告之“没有土匪”。

他去河北宝坻县,车在泥泞的路上颠簸,左右摇晃,倾斜几达30度。途中过箭杆河土桥,乘客都要下车涉水过河,让汽车空车过桥,然后换乘骡车到县城。最后再身背几十斤重的仪器、用品,步行几十里,才到达山中寺庙。

调查路上,常常找不到一家干净的旅店,买不到一片白面做的主食。有一次住在正定隆兴寺附近的小学校内,晚上,梁思成冻得把报纸压在薄被上御寒。

跳蚤、臭虫、蝙蝠是调查路上的“亲密伙伴”。忙完一天的工作,梁思成做的第一件事就是设法搞来一盆水,脱了鞋袜站在水盆中央,抖动衣裤,不一会儿就能看到水面上浮着一层跳蚤。

梁思成手绘佛光寺大殿结构图

至于臭虫和蝙蝠,佛光寺里所遇堪称代表。梁思成这样记录:

“上千蝙蝠丛生于脊桁四周,如同厚敷其上的一层鱼子酱……蝙蝠身上寄生的臭虫数以百万计,于木料上大量孳生着……我们的口鼻上蒙着厚面罩,几乎透不过气来。在一片漆黑和恶臭之间,借手电光进行着测绘和拍摄。几个小时以后,当我们钻出檐下呼吸新鲜空气时,发现无数臭虫钻进了留置平暗上的睡袋及睡袋内的笔记本里。”

但对于执着于所爱事业的人而言,苦难有时也会伴随快乐。梁思成甘之如饴:“被(臭虫)咬得很厉害,但我追猎遗构多年,以此时此刻最感快慰。”

(本文节选自《解放日报》,文章有删减,标题有改动。

图片来源于网络)

梁思成(1901-1972),籍贯广东新会,生于日本东京,毕生致力于中国古代建筑的研究和保护,是建筑历史学家、建筑教育家和建筑师。

曾任中央研究院院士、中国科学院哲学社会科学学部委员,参与了人民英雄纪念碑、中华人民共和国国徽等作品的设计。著有《中国建筑史》《图像中国建筑史》《营造法式注释》《中国雕塑史》等。他是原东北大学建筑系、清华大学建筑系的开创者。

1988年8月,中华人民共和国国家科学技术委员会颁发证书,表彰梁思成教授和他所领导的集体在“中国古代建筑理论及文物建筑保护”的研究中做出的重要贡献,被国家科学技术委员会授予国家自然科学奖一等奖。

剪影

启动开机仪式上,蔡武、胡振民、阎晓明、李前光、龚心瀚、赵学敏、王文章、刘效礼、金越、杨京岛、黄宇奘等嘉宾共同启动《百年巨匠·建筑篇》

巨匠学生代表、东南大学建筑学院教授、杨廷宝与梁思成学生黎志涛和建设部原总工程师、瑞典皇家工程科学院外籍院士许溶烈,茅以升之女茅玉麟在开机现场

版权声明

凡本微信刊载的作品(包括文字、图片、视频、音频等任何资料),均为《百年巨匠》项目方依法享有知识产权或已获得合法授权的作品,未经协议授权,任何媒体、网站、机构或个人不得转载、摘编或利用其它方式使用或部分使用;已获授权的,应在授权范围内使用,并注明“来源:《百年巨匠》官方微信”。违反上述声明者,《百年巨匠》项目方保留依法追究其相关法律责任的权利。

,