傅敬恭夫妇和儿子在一起。

回忆表哥傅敬恭李忠元

前几天《今日头条》一条消息说,上海电影制片厂著名导演傅敬恭因病去世,他曾与桑弧执导电影《子夜》。我有些不相信。

接着,文汇网7月15日也发布消息说“据资深电影博主余泳发透露,上海电影制片厂著名导演傅敬恭老先生于7月14日因病去世,享年82岁。”

傅敬恭是我表哥,我们是姨老表,我喊他小名“新民哥”。听妈妈讲,我外公外婆除大舅伯外,其余就是五个女儿,女儿中我妈妈排行老四,新明哥的妈妈最小。表哥比我大9岁,他1946年到南关庙上小学时我们全家还在四川。

当傅敬恭的两个妹妹告诉我表哥确已去世时,几十年的往事一幕幕涌现脑海仿佛就在我昨天。

1951年我们全家从四川回天门时,新民哥己在南关小学读二年级了,小学毕业后他考上了天门中学。读初二时,他文艺天赋得到了充分展示,天门中学每次文艺活动他都参与组织策划,报幕成了表哥的专利。为了不让演出冷场,在上场同学还没准备好的情况下,他都会来点诙谐幽默即兴表演,或唱点短歌,或讲点小笑话,或朗诵几句古诗,能很好掌控场上的局面。

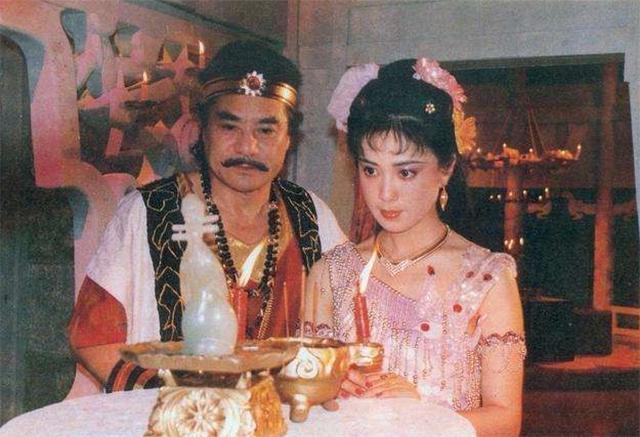

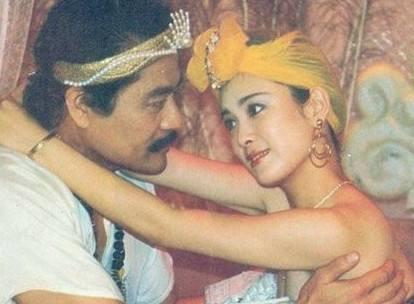

傅敬恭和夫人在一起。

读高二时,因小姨一家在一年前就移居到了汉口,表哥在1959年也转学到了武汉二中。一年后,他高中毕业考取了北京电影学院导演系。后来我听他讲,文化课是全国统一考试,他不紧张,但面试还紧张些。导演系分两批进场接受面试,一批约十几个考生,都坐在考官面前,一个一个接受考官老师的提问,具体问些什么,因为紧张,一出门就忘了。最后,考官要求他即兴来段小品表演,表演是他的强项,一次通过,几位考官都满意地点头笑了。这一年他二十岁。

1965年,表哥从北京电影学院毕业后,被分配到上海海燕电影制片厂担任场记。海燕电影制片厂与上海电影厂合并后,他开始导演短故事片《一寸之间》,这是他从事电影工作的处女作。

傅敬恭的两个妹妹

从事电影事业以来,他与人联合导演了大型纪录片《上海今昔》,独立导演大型文献纪录片《鲁迅战斗的一生》;他独立执导的故事片有《祸起萧墙》、《四等小站》、《不是冤家不碰头》、《古币风波》、《燕归来》和电视剧聊斋故事《青风》等,与他人联合导演的影片有《陈毅市长》、《子夜》、《浪花细沙》《她俩和她俩》等。

改革开放后不久,新民哥激情迸发,导演了反映70年代一群知识分子面对亲情、友情和前途所做出的不同选择。这在百废待兴的初始阶段是有勇气的。1980年发行公映的影片《燕归来》,有达式常、高英、袁岳、杨蓉、张小磊、马晓伟、义苦乎、树海等著名实力派明星加盟。1981年,受德国电影执行总监哈德尔主席邀请,中影集团电影局推荐,中影集团员工余玉熙女士一肩挑三头(代表中影电影局推荐方、代表德国电影节邀请方、代表中国电影赴德国代表团成员)牵线搭桥,《燕归来》顺利入围德国电影节。

傅敬恭

当中国电影官方代表团到达柏林时,哈德尔主席亲自到机场迎接他们,并陪他们出席了《燕归来》的新闻发布会。会场被挤得水泄不通,因为那是“文化大革命”后中国电影首次在国际电影节亮相,也是中国电影官方代表团首次面对西方媒体。新民哥也是第一次出国,有记者问他们:“听说你们俩都不是共产党员,中国怎么会让你们出来的呢?”新民哥并没有简单的回答“是”与不“是”,而是很冷静回答:“我正在争取入党,因为我是苦孩子出身,能上电影学院,能在柏林认识大家,要感谢中国共产党。”后面的问题很多,而且还开始涉及关于“文化大革命”话题,哈德尔主席主席果断地结束了发布会给新民哥解围。

德国电影节规定,只有被邀请并有参赛影片入围的国家,才有资格享受在电影节升本国国旗的待遇、举行记者招待会。这是哈德尔主席邀请中国参赛的真实目的。当晚举行中国电影《燕归来》公映,导演和评委礼节性地与观众见面,听说是新中国电影首次参赛,整个放映厅掌声阵阵。

《燕归来》最终获得第31届柏林国际电影节“金熊奖”和 最佳影片(提名)。达式常在国内凭借《燕归来》夺得第4届大众电影百花奖“最佳男演员 ”。《燕归来》最终只获得最佳影片提名,主要是放映效果不好,原以为是放映机的问题,后来才弄清楚最终问题出在我们胶片上。胶片质量差,不适应先进设备。

傅敬恭(中)给张金玲、郭振清说戏。

新民哥从一线退下后,曾任上影厂工会主席直到退休。他对工作一贯兢兢业业,任劳任怨,因为工作忙,他母亲去世时,他都没赶回武汉。去年他发来了几张全家人的照片,给我们老家的亲戚留下了永久的纪念。

,