(作品:《洞穴》,[葡萄牙]若泽·萨拉马戈 著,杨柳青 译,作家出版社,2018年6月),现在小编就来说说关于洞穴寓言原文?下面内容希望能帮助到你,我们来一起看看吧!

洞穴寓言原文

(作品:《洞穴》,[葡萄牙]若泽·萨拉马戈 著,杨柳青 译,作家出版社,2018年6月)

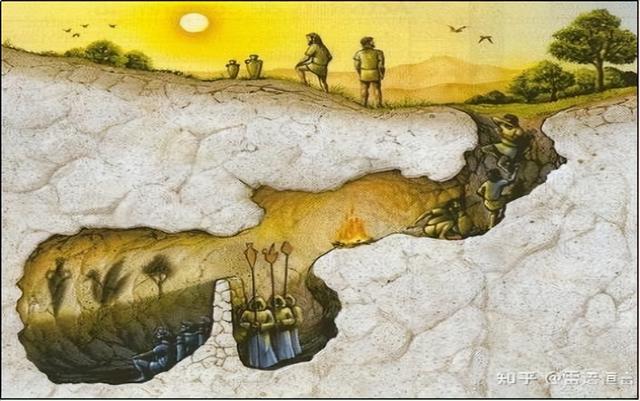

柏拉图在《理想国》里提出了一个著名的“洞穴之喻”,以此作为对人类世界真实与本质的观照。洞喻之启示在若泽·萨拉马戈独具匠心的构建下,经由陶工西普里亚诺·阿尔格一家的遭遇,不仅艺术性地阐释了柏拉图的著名命题,并且通过故事性极强的叙述,寓哲理于日常的矛盾冲突中,渐次铺展开凡人从蒙蔽到觉醒的自我救赎之路。

小说《洞穴》里的陶工西普里亚诺·阿尔格被中心告知,中心已做出了与自己解除供货合同的决定。在商业活动中,类似的决定普遍而无情,却透着单方面的虚伪和欺诈。萨拉马戈克制住笔下的犀利,用不无厌恶的语调一板一眼的道出了商业活动中的真相,“……不得不提出一些理论用于市场,但这些理论只是在商业现实不能按我们的计划运行时,起到排除困难的作用,甚至如果必要的话,可以用来开脱责任。”这是中心采购部主管的说辞,隐含了人为操控市场的手段。小说对商业活动的揭示成为阐释哲学命题的先导。萨拉马戈以牌局做喻,指出由部门主管制定的游戏规则正如一场毫无公平可言的牌局,“在这场牌局里,所有的牌都只发给一方”,持牌人还能随心所欲地决定花色大小。这就让操纵木偶的线头始终捏在持牌人手里,而西普里亚诺·阿尔格手上既无牌,也无法看清事物的本质。本质在《洞穴》里缺少具体的“实在”,它以陶工西普里亚诺·阿尔格没有资格住在中心,给商业活动里处于劣势地位的供货商设置了无法掌握市场动向的“天然屏障”。

马萨尔·加修作为西普里亚诺·阿尔格的女婿,在中心当二级保安。马萨尔·加修努力工作的动力来自于他对升职的期待,只有成为了中心的常驻保安,马萨尔·加修才能携全家一起搬往中心。那时,西普里亚诺·阿尔格就要结束自己的陶工生涯,前往中心度过余生。“实在”,或者某种本质对西普里亚诺·阿尔格说来,也就成了陶工一生的不解之谜。

西普里亚诺·阿尔格不是有着较高教育水平的人,从祖上开始,阿尔格一家就在窑炉前操劳,整日里与黏土打着交道。到了西普里亚诺·阿尔格六十四岁时,因为中心采购部主管的一句“传统市场所处的灾难性局面对于不能经受住时间和人们品位变迁考验的商品非常不利”,而开始寻求产品的转向。这个转向得益于女儿玛尔塔的提议,从制作陶制器皿转为制作陶俑,线头仍然捏在持牌人手里,采购部主管开出了产品订单,在一千两百个陶俑的订货数量的驱动下,西普里亚诺·阿尔格又焕发了往日的活力。

活力中有着难以掩饰的阵痛。萨拉马戈用充满仪式感的语言详细抒发了现代商业活动对传统手工业者的挤压和吞噬。“挤压”有着空间层面的逼迫,“吞噬”则透着合乎牌局规则的无情。小说里的具体情节以西普里亚诺·阿尔格丢弃被中心作为退货处理的陶制器皿拉开了仪式性极强的象征场景。西普里亚诺·阿尔格在河边找到一个坑洞,“他不把那些盆盆罐罐一股脑儿从上往下丢进炕洞去,反倒费九牛二虎之力一趟趟上坡下坡地把它们抱在臂弯里搬下去,免得它们摔个稀烂”,陶工内心的隐痛在一趟趟上坡下坡的过程中渐渐与过去作别,也为个体在未来时日里的觉醒打下了探索与自省的心理基础。陶工在丢弃自己亲手制作的产品时感受到的逼迫见证了商业活动不以个人意志为转移的真相,他无法窥见市场动向,在持牌人随心所欲的主导下,自己如同木偶似的做出了“顺应”市场的决定。萨拉马戈用象征仪式包容了酸楚与对传统即逝的惋惜,内在的批判力量则一如既往的保持了作者独有的风格。

陶俑与书中那条名叫复得的狗一样,在时间层面都是生命从头开始的象征。陶俑是经历了产品转向的阵痛后陶工重新获取新的生命活力的源泉。复得,寓意失而复得的忠贞,尽管这条流浪狗在西普里亚诺·阿尔格家里才真正得到珍视,却使得凡人的朴素情感藉由流浪狗的视角给平静的叙述织上一行行褒赞的针脚。如此设置情节和“人物”(指复得)正是作者的匠心所在。萨拉马戈用拟人化的手法,给复得注入了人性的光辉,在面对商业冲击下的传统手工业者的精神层面,复得作为旧日的回忆与印记给予了西普里亚诺·阿尔格真挚的慰藉。在同复得的相处下,西普里亚诺·阿尔格保持了“看见”的能力,这是在商业冲击的现实面前没有退化的能力,它促使陶工最终看见了善的理念,进而发现了真正的理性世界。

理性世界隐藏在现实的琐碎里,“现实”在《洞穴》里通过陶俑的制作过程喻示其是可见世界千人一面的影象。因为陶俑的订货数量,陶工和他的女儿难以在交货期限内用手工一个个将它们捏制出来,这就不得不借助模具的助力。当陶俑成批量的烧制出炉,那千人一面、完美无缺的形貌印证陶工手艺的同时,也让洞喻命题里关于“真物”本身的含义变得含糊不清。若将破损量计算在内,烧制成功的陶俑里出现的残次品则是对真实世界的隐喻。千人一面的形貌是倒模的产物,“完美无缺”总有作伪的嫌疑,而形态各异的残次品唤醒了对可知世界“看见”后的真实。萨拉马戈用文学写作阐释哲学命题,通过故事里的日常冲突、个人遭际、梦的警示等等方式,深入浅出的引导读者寻求一条摆脱柏拉图的洞穴,直达善的理念的理性之路。

理性之路在小说临近结尾,以西普里亚诺·阿尔格一家搬往中心,通过陶工对日常之谜的探寻得到具体呈现。陶俑的销量出现市场滑坡,无人认可的窘境,在这出自中心采购部主管的陈述下,西普里亚诺·阿尔格接受了制陶事业的全面“失败”。随着马萨尔·加修的升职,陶工一家离开了乡村,迁往中心,开始过通俗意义上的“城里人”的生活。在中心,西普里亚诺·阿尔格的眼睛是忙碌的。透过这忙碌的视线,中心渐渐显出了它的本貌。

中心,一个巨大的建筑,它可能是城中之城,却又有着不断向周遭扩张的规划。中心有着各式各样的店铺,堆满了琳琅满目的商品,可马萨尔·加修好心地提醒丈人,若是你一旦空着手在那些商品间闲逛,就会引起保安的注意。萨拉马戈隐晦地道出商业社会虚假繁荣的背后是对渺小个体的蔑视和敌对。中心的虚假在陶工的视线里是各种各样有趣的设施,那些设施,“如果列成清单,纵使有八十年的闲暇也无法将如此庞杂的名目收入其中,就算是生在中心,一辈子不到外部世界去也不够。”萨拉马戈用略显夸张的描绘将中心与外部世界置于对立的两极,一个能营造出“自然的感觉”,一个则是四季风景各异、真切可感的自然。

“自然的感觉”在西普里亚诺·阿尔格花钱购票的体验下,不过就是人工制造出的台风、雨雪等自然灾情,这种体验能让从未走出中心的人上瘾,却让陶工一语道破其虚假的一面。陶工的直率招来了其它常客的鄙夷,就如同洞喻里碰巧获释的囚徒,走出洞外看见了真实的世界,转过身来告知仍在洞内的同伴,试图让同伴与自己一道走出洞穴,却被受既有经验主导的同伴所拒绝那般无奈。

萨拉马戈用“人类发明的东西”喻指科技的兴盛,在科技制造的自然面前,教育偏离了锤炼真理的方向。从未走出中心的人,对“自然的感觉”愿意购票去体验,去认知,并且乐此不疲的上瘾,这种蒙蔽来自于中心的宣传,“足不出户”、“让一切唾手可得”,宣传替代了教育,中心藉此制造了众多千人一面又完美无缺的活人陶俑。

相对于活人陶俑的“完美无缺”,作为残次品的西普里亚诺·阿尔格用自己对可知世界“看见”的能力探寻到了中心的日常之谜,并且在对谜底的揭示下实现了个人意志的全面复苏。在这觉醒的一刻,萨拉马戈毫不吝惜的挥洒激情,将洞喻命题通过陶工对中心地底洞穴的探险过程合乎逻辑的引证出哲理对现实世界的映射。中心地底的挖掘工程结束后,发现了一处神秘的洞穴,西普里亚诺·阿尔格独自一人前往探险,于洞穴里的奇遇联结出关于繁复的时间和古老的历史诸如此类与人类的过去紧密相连的概念。时间与历史在人类文明进程中经过沉积和演变,作为人类的集体记忆当属厚重的“真物”,然而,在商业主导、科技兴盛的中心,过去的文明结晶成为精心装点下的游览设施,以“独有景致、世间唯一”的宣传用语招揽人们的光顾。西普里亚诺·阿尔格在对洞穴里的景致的审视下,明白了被绑在洞穴石凳上的人正是“我们自己”。萨拉马戈藉由陶工“看见”的能力,在小说结尾点明了故事的主题以及这个故事所要给予读者的启示。

柏拉图的洞穴,一个著名的哲学命题。洞穴里的人在禁锢下所能看见的只是映在石壁上的影子,而影子也是可操纵之物,操纵者如同控制木偶般主导影子的言语、行为,使其作为既有经验桎梏洞穴里被禁锢者对可见世界的认知。被禁锢者中有人解除了桎梏,走出了洞穴,他看见了与在洞穴内所见不一样的真实,并且在阳光的指引下,对真实的事物和影象有了辨析,亦即“看见”的能力,这人必然会依从自己神圣的观察循着善的理念而走上一条理性之路。

西普里亚诺·阿尔格解开了中心的日常之谜,在全面复苏的个人意志的推动下,陶工做出了离开中心的决定。“我不愿我的余生就同一个石凳绑在一起,每天就盯着一面墙看。”曾经在那面墙上,映出陶工于梦里所见的影象。女婿马萨尔·加修的影象告诉陶工,自己已升职为常驻保安,接下来就要准备全家搬往中心的一切事宜。中心采购部主管的影象告诉西普里亚诺·阿尔格,中心已取消了陶俑的订单。梦的警示与洞喻契合,可以从中窥见萨拉马戈独特的构思。在西普里亚诺·阿尔格的个人遭际里,女婿的升职,订单的取消皆为映射在石壁上的影子,它们是可见世界里的幻象。陶工经由对日常之谜的探险,“看见”了可知世界的真相,商业与科技对传统经济的毁灭性冲击让中心成为一个随时随地都在扩张,并且吞噬周遭一切的庞然巨兽。这个巨兽制造并依附它生存的那千人一面的活人陶俑们,在蒙蔽中混淆了真实与虚假的界线,就跟洞穴里被禁锢的囚徒们一样,固守着既有经验,永远被绑在了石凳上。

西普里亚诺·阿尔格带着复苏的理性,走出了洞穴。在中心的公寓套房里住了三个星期,陶工有三个星期没见着太阳。如今,西普里亚诺·阿尔格走在不知何处是终点的旅途,他和他的家人们一道“看见”了可知世界的光亮。“光亮”在柏拉图的命题里是合乎理性的善的理念,在萨拉马戈笔下则是人类觉醒后对生命本质的探寻。

(全文完。作于2021年1月18日)

,