作者:龍雲之子

俄乌战争是2022年的世界大事件,是俄罗斯和北约的一场正在进行的实体战争。在国内舆论上,互联网媒体和朋友圈分为了“支持俄罗斯”的俄派和“支持乌克兰”的乌派,或北约派,是一场轰轰烈烈的舆论战,是意识形态之争。互联网大数据显示了国内华人群体的认识差异,在今日头条等民众参与的平台上,俄派有90%以上的支持率,而在知识界的平台上,99%是乌派支持者,朋友圈也是如此,普通民众多支持俄派,海外留学或知识界多属于北约派。

俄乌两派泾渭分明,到底谁是清流谁是浊流?谁是谁非?从人数上看,当然是支持俄派的民众人数远大于知识界,代表的是民意,如果按一人一票的自由民主制度来评判,少数服从多数,毫无争议是俄派胜出。知识界的精英们当然不服气,什么“愚昧、无知”之词充斥朋友圈,嘴巴子仗在网上遍地开花,典型的“三观”意识形态之争。很有现实意义,值得深入探讨,本文以西哲唯心鼻祖柏拉图的“洞穴之喻”,谈谈意识形态的这个“三观”之争,望有所思。

一、柏拉图的《理念论》和洞穴之喻

柏拉图,是西方唯心主义的创始人,是西哲唯心思想奠基人。柏拉图认为:世界由“理念世界”和“现象世界”所组成,理念的世界是真实的存在,永恒不变。人类感官所接触到的现实世界,只不过是理念世界微弱的影子,它由现象所组成,而每种现象是因时空因素而表现出时序上变动等特征。柏拉图提出了《理念论》和《回忆说》的时空认识论,作为其教学的哲学基础。

西哲鼻祖:泰勒斯 公元前624-546年

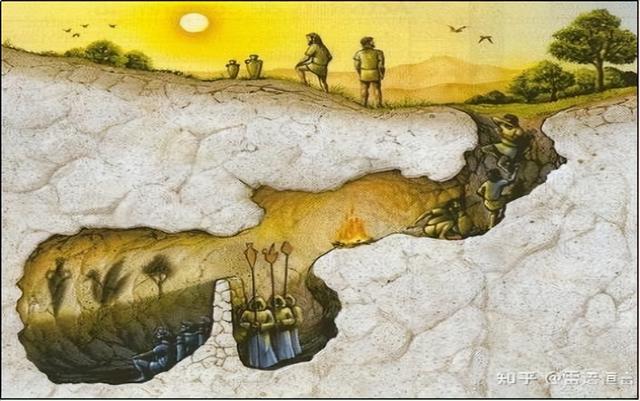

在柏拉图的《理想国》中,有一个著名的“洞穴之喻”故事,柏拉图以此证明他的《理念论》,并作为其教学的哲学基础,柏拉图是西方教育学的鼻祖。洞穴之喻(Allegory of the Cave):

一群囚犯在一个洞穴中,手脚被捆,也无法转身,背对洞口。他们面前有一堵白墙,中间是教士们举着事物的模型,身后燃烧着一堆火。在白墙上,囚犯们看到的是事物模型的影子,而看不到身后任何东西,这群囚犯就会认为影子是真实的东西。当其中一个人挣脱了枷锁,走出了洞口,第一次看到了现实世界真实的事物。他返回洞穴,并试图向其他人解释那些影子只是虚幻的事物,并向他们指明光明的道路。但是,对于那些囚犯来说,那个人似乎比他逃出去之前更加愚蠢,并向他宣称,除了墙上的影子之外,世界上没有其他东西了。囚犯们认为那个人疯言疯语,用石头把那个人砸死了。

柏拉图“洞穴之喻”

图中有三个重要角色:囚犯、教士和逃出洞穴的人,教化人者高举着“树、鸟和壶”的“模型”,而囚犯看到的只是火光下“模型”的影子,只有逃出洞穴者,看到的是太阳下活生生的树和鸟,和真实的壶。很有喻意,读者细细领悟。

当今的互联网,还处于发展的初级阶段,还犹于这个黑暗的“洞穴”,“意见领袖”们犹于洞穴里高举事物“模型”的教士,“粉丝”们犹于洞穴里的囚徒,看到的只是事物模型的影子。互联网犹于那个大火把,把模型的影子放大并传播给粉丝们。世界如此大,从来就不缺乏韭菜,可以收割一茬又一茬。西方这个唯心的“理念”已经流荡了数百年,至今天已是巅峰,是时候回顾一下东方的认识论了。

二、东方《墨子》的认识论:闻知、说知、亲知

春秋战国时代的墨子,约公元前468年~376年,是东方科技和哲学思想的鼻祖,曾是一个制造机械的手工业者,精通木工,是工商业的开创者。墨家弟子,大多数是直接参加劳动的,接近自然,热心于自然科学的研究,而形成墨家以“规矩之法”为基础的《认识论》和工业论,即“天志”思想,他们把自己的科学知识、言论、主张、活动等集中起来,汇编成《墨子》。

东哲鼻祖:墨子 公元前476—390年

《墨经说》:“知:传受之,闻也;方不障,说也;身观焉,亲也。所以谓,名也;所谓,实也;名实耦,合也;志行,为也。”短短三十四的字,将人的认知分为“闻知、说知、亲知”,这是《认识论》;并定义了《实践论》的“名、实、合、为”,以“所以然”的知识为理论指导,与“实际”相“结合”,坚定行动的实践之“为”。

关于《认识论》,墨子把人认识的来源分为三个方面:闻知、说知、亲知。

● 闻知,由传闻或亲闻得来的认知。不管是传闻或亲闻,墨子认为都是不靠谱的“八卦”,需要经过循证,使之成为自己的认知。强调“循所闻而得其义”,即“循”所闻并验证后,才能得到其真意。类似今天法律界的循证程序,HR的背景调查。

● 说知,由已知的知识推论而得到的知识。墨子强调“闻所不知若已知,则两知之”,即由已知的知识去推知未知的知识。如已知火是热的,推知所有的火都是热的;圆可用圆规画出,推知所有的圆都可用圆规度量。这是演绎和归纳推理的原型。

● 亲知,自身亲历所得到的知识。墨子认为这是三者中最重要的认知,是墨子与先秦其他诸子思想的重大不同之处。墨子把亲知的过程分为“虑、接、明”三个步骤。“虑”是人“亲知”的初始状态,心生动念,首先要有所欲有所求。但光想和考虑是不能得到真知,还要“接”,让眼、耳、鼻、舌、身五感去与事物“接触”,接地气才能获得对事物的感性认识。而“接”所得到的感性认识还不是事物的本质,只是事物“有形”表象(貌)的认识,而事物“无形”的本质(理性认识),却是感官所不能认识到的。还必须把经过有理性的圣人对感性经验加以演绎归纳和总结,进行综合、整理、分析和推论,方能达到“明”知的最高境界。

三、用墨子的认识论再看柏拉图的“洞穴之喻”

明白了墨子认识论的“闻知、说知、亲知”,把柏拉图“洞穴之喻”中的三个角色分为:闻知者,囚犯也;说知者,教士也;亲知者,逃出洞穴之人也。关于“洞穴”故事的隐喻,后来西哲们的解释很多,但都有意无意忽略了一个关键,几乎都不讲图中教士和“型”的意义,是故意隐喻还是不知其意?笔者如不读墨子的“三知”,只怕也被带入到另外一个“洞穴”里了。

《庄子》:“井蛙不可以语于海者,拘于虚也;夏虫不可以语于冰者,笃于时也;曲士不可以语于道者,束于教也”,庄子本来是讲人的认识受三方面的限制:1、空间(拘于虚);2、时间(笃于时);3、理型(束于教)。而教化人的知识分子却故意忽略“束于教”的理型,今人都知“井底之蛙”、“三季人”的故事,却普遍不知“束于教”了,这正是毛泽东同志极端反对的教条和本本,文人们确实有点虚伪。

上图是中国漫画家廖冰兄的一幅自嘲和他嘲的漫画,是对柏拉图理型论最直接的解读,一个人在瓮中呆久了,即使瓮破了,但人已成型的理念,并不能马上转变。思想解放受制于传统“理型”的桎梏,瓮就是柏拉图的“型”(forms)。本本和教条主义一直在桎梏我们的认识,毛泽东同志说“教条主义是人类最大的敌人”,这个敌人一直并永远伴随在人类的身边。只有永远保持谦虚谨慎,勇于创新和变革,挣脱枷锁跑出洞穴的人,才能不被这个敌人所击垮。

柏拉图用“洞穴”的故事来证明人唯心的“理念”是存在的,这个“幽灵”在流荡,这是唯心学说的基石。并特意强调人认知的局限性,大多数常人看到的只是事物“型”背后的影子,并暗喻人一旦被教化形成固化的“理念”之“型”,就很难改变,即人“理念”的“型”固化作用,这是宗教和教化的意义,理念论是宗教的“理性化”,和教育的“有序化”,但理念之型(forms)同时也是人思想的桎梏。这是唯心理念的“有序”和“桎梏”的二重性,是把“双刃剑”。

教化人者往往是单方面强调“理念”作用,在被教化者中形成信仰和粉丝,对社会的有序化有利,利于集权和统治,形成族群合力。但如果固型久了,就会桎梏人的思想,迷信和教条主义盛行。一个新的“幽灵”,必然会遭到已固化的旧“幽灵”的打击和排斥,新势力不得不面对强大的旧势力,发起变革和思想解放运动。

四、由互联网“俄乌”之争,引来的意识形态思考

互联网作为当今的超级传播工具,必然会引发当代意识形态的一场大变革,又一个思想解放运动将是无边界、无种族的、无阶层的,任何人也不能阻挡这个历史潮流。国内少数有远见者,已经从“俄乌”认识之争中,洞察到其中的端倪和态势。这将是近代以来又一次思想解放的大转机。

1、舆论,曾作为王权政治服务的专用工具,面对洪洪荡荡大流,如果以鲧阻断方式治水,必然失败,要学大禹疏导方式治水。

2、舆论,曾作为精英知识层活跃的专用舞台,大妈们也可以在上面跳跳“广场舞”。精英有精英的“理型”认识,大妈也有大妈的“理型”认识,都是唯心的“理型”,“意见领袖”和“领舞大姐”本身并没有什么差异,各有各自的“粉丝”(囚徒)在追捧。“意见领袖”可以认为“搬砖大爷”无知没学问,“搬砖大爷”可以和“意见领袖”比比,到工地去谈搬砖头的理论,“意见领袖”必定是落荒而逃。

3、近代西方理论成为了世界的主流“理型”,这个“理型”已达到顶峰,在中国,经历过改革开放进程的60年代的知识精英,很多成为了其最忠实的粉丝(囚徒),即卫道者。100年前的思想解放运动,我们曾猛烈批判过封建王朝(王权理型)的卫道者,过去的批判和改革者,今天不自觉的成为了旧理型的卫道者。而互联网时代的新生民众力量将成为未来革命的推动者。

4、如何面对变革时代的纷争世界,唯有东方智慧。柏拉图是西方的教育鼻祖,墨子是东方的哲学和科技鼻祖,在中世纪时期,东方思想家曾是柏拉图们所崇拜的“意见领袖”。当代国内知识和教育界的精英们,一定要注重《墨子》思想的研究,从中华祖宗的东方哲学中获得精神和力量。陶行知先生是当代中国的教育大家,墨子思想注重先行后知,陶行知的教育思想,从墨子思想中受益匪浅。可惜今天知识界只知道一个胡适博士,已没人尊陶行知先生了。陶行知先生才是当时教育界的“意见领袖”,胡博士与陶先生相比,只怕也只是个“领舞大姐”的水平。

结 束 语

西方柏拉图的“理念”,类似孔夫子的“礼”,都有型化(Forms)的作用,这种型化的教育理念已流荡了2000年,虽有其时代性的教化意义,同时也是人类思想的桎梏和枷锁。理念,如果缺乏科学和实践思想的指导,“理念”就会沦落为宗教、迷信和教条,原本有灵验的理念也就不会再有灵效了,原本的光明就会慢慢暗淡下来,最后成了黑暗,成了思想桎梏,成了又长又臭的裹脚布。

老子的“无为之事”,是指圣人以理性的思维,对事物的规律性进行归纳总结和演绎推理,而得出合于自然的理论,并经过实践“守中”的检验验证,以符合实际和国家和民众之利。墨子的“明知”就是在进一步清晰老子的“无为”思想,这是中华科学思想之本。

庄子批判教条主义的“束于教”,毛泽东同志在《改造我们的学习》中批判教条和本本。墨子倡导“闻知、说知、亲知”,荀子倡导“闻、见、知、行”,王阳明倡导“知行合一”,这些才是中华教育思想的精髓,是今天中国知识界的思想宝库。遗憾的是,今天的知识界精英们,却还在洞穴里高举着“模型”自以为是的晃来荡去,却不知原来的囚徒们都已经开始跑出洞穴了。必须给中华知识界大吼一声:是思想解放的时候了,是冲破枷锁的时候了。

希望当今教育界的校长们,以鼻祖荀子的三句为鉴:“闻而不见,虽博必谬”;“见而不知,虽识必妄”;“知而不行,虽敦必困”。

互联网是当代人冲破各种精神枷锁的强工具,这才是互联网时代的真正意义。“六亿神州尽尧舜”的愿望大概率会在互联网时代实现,而不是其他任何的“幽灵”理念。庄子所言制约人认识的三个因素,空间(拘于虚)和时间(笃于时)已经被冲破,还有最后一个理型(束于教),有待我们当代中华后人团结起来彻底砸破,这才是人类最后的胜利。

,