前言

在海上航行的“卡尔大公”号

“卡尔大公”级战列舰是奥匈帝国第一型万吨级别的主力舰。相比其他列强海军1.2-1.5万吨的主力舰水平和普遍装备305mm主炮的年代,其个头较小,火力相对羸弱。

诚然,该型战舰结构紧凑、火力较弱。但还是符合前无畏舰的舰型设计,为奥匈海军日后的战列舰发展铺平了道路。

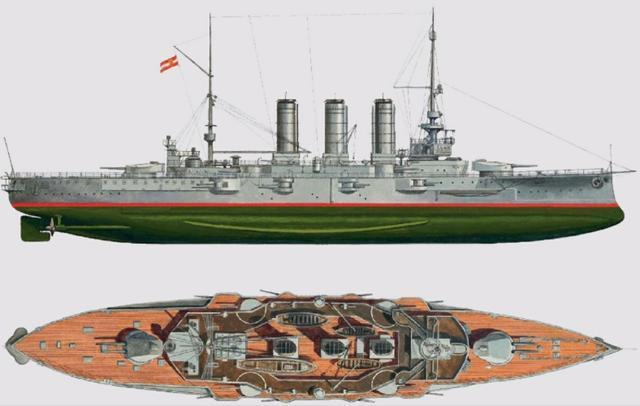

“卡尔大公”级的彩图

技术参数

“卡尔大公”级的排水量为10640吨(10472长吨)。船体全长126.2米(414英尺2英寸),舰宽21.8米(71英尺5英寸),吃水深度7.5米(24英尺7英寸)。船上一般编制有700名船员。

航行中的“弗雷德里希大公”号战列舰

动力系统

“卡尔大公”级由两台四汽缸立式三胀往复式蒸汽机提供动力,蒸汽来自12座亚罗式燃煤锅炉,双轴驱动。

船上动力系统的额定功率为13530马力,航速20节。在海上测试中,该级输出了18000马力,最大航速达到20.5节。她们最多可以存储1565吨燃煤;在10节左右的航速时,航程达到4000海里左右。

“卡尔大公”级的线图

武器装备

和13年后计划建造的“君主”级代舰一样,“卡尔大公”级装备了全套的斯柯达兵工厂制造的武器。

在每艘船的舰首和舰尾各有一座双联装主炮塔,沿中线分布,装备了4门240mm(9.4英寸)40倍径K/01型主炮。这些火炮是克虏伯240mm(9.4英寸)40倍径C/94型主炮的复制品。它们使用229公斤(505磅)重的炮弹,需要20人才能操作一门火炮。水平射界为左右各130°,俯仰角为-4°~ 20°。炮口初速725米/秒(2380码/秒),射速2.5发/分。当处于 16.25°的仰角时,射程为12000米。

舰上的副炮为12门190mm(7.5英寸)42倍径速射炮,同样由斯柯达兵工厂制造。其中8门布置在船舷两侧主甲板的炮廓中,剩下四门安装在上甲板两侧的炮塔里。它们重12.7吨,使用97公斤(214磅)重的炮弹。炮口初速800米/秒(2600英尺/秒),射速3发/分。俯仰角为-3°~ 20°。最大射程20000米(22000码)。

为了防御鱼雷艇的袭击,船上配备了一系列斯柯达公司制造的小口径速射炮。包括:12门70mm(2.8英寸)SFK L/45型速射炮、4门47mm44倍径机关炮和2门47mm33倍径机关炮。其中,70mm速射炮的实际口径为66mm,使用5公斤(11磅)重的炮弹。炮口初速725米/秒(2380码/秒),射速20发/分。它们的俯仰角为-10°~ 20°,可以在射程内对水平方向上的任意目标开火。在最大仰角时,射程为6500米。而47mm机关炮中,前者的44倍径炮,它的射速为25发/分,最大射程4000米;后者的33倍径炮,它的射速同样是25发/分,但最大射程减少到3000米。

另外,船上还装备了2具450mm鱼雷管。不过,基本上用不着它们。

在1910年之后,船上加装了4门37mm(1.5英寸)维克斯机关炮,用于防空和防止飞艇袭击。每门炮重57公斤(126磅),使用0.7公斤(1.5磅)重的炮弹,只需1名船员就可以手动操作。它们的俯仰角为-5°~ 80°,水平射界为360°。炮口初速640米/秒(2100英尺/秒),最大射高1830米(2000码)。经过1916-1917年改装后,新装了两门70mm45倍径的斯柯达高射炮。

航行中的“马西米连诺一世”号战列舰

装甲防护

“卡尔大公”级战列舰使用克虏伯装甲为船体提供防护。她的水线主装甲带,最厚处为210mm(8.3英寸),向两端延伸逐渐减少至50mm。船上的甲板装甲厚55mm(2.2英寸),而司令塔的装甲板则厚220mm。主炮塔由240mm(9.4英寸)厚的装甲板提供防护,而190mm副炮的炮塔和炮廓的装甲均厚150mm(5.9英寸)。

全船分为15个水密隔舱,而用于分割战舰内部不同舱室的舱壁厚达200mm(7.9英寸)。

“卡尔大公”号战列舰

各舰简介

“卡尔大公”号(SMS Erzherzog Karl):1902年7月24日在的里雅斯特技术造船厂开工建造,1903年10月4日下水,1906年6月17日完工服役。1921年报废解体。

“弗雷德里希大公”号(SMS Erzherzog Friedrich):1902年10月4日在的里雅斯特技术造船厂开工建造,1904年4月30日下水,1907年1月31日完工服役。1921年报废解体。

“马西米连诺一世”号(SMS Erzherzog Ferdinand Max):1904年3月9日在的里雅斯特技术造船厂开工建造,1905年5月21日下水,1907年12月21日完工服役。1921年报废解体。

服役经过

一战爆发时,三艘“卡尔大公”级组成了奥匈海军第三战列舰分舰队,大部分时间都驻扎在普拉。

在战争前夕,“卡尔大公”级全部参与支援“戈本”号和“布雷斯劳”号的突围行动。当时,两艘德国军舰试图冲出墨西拿,但遭到法国海军和皇家海军的追赶,最终还是成功逃往土耳其。在行动成功后,支援的奥匈海军舰队便从意大利东南部的布林迪西返航。

1915年5月24日,在意大利人倒向协约国后,该级参加了对安科纳的炮击。在那里,她们发射了24发240mm和74发190mm穿甲弹。

1918年2月1日,驻扎在卡塔罗的装甲巡洋舰“圣乔治”号和“卡尔六世”号的船员爆发了大规模的起义。两天后,三艘“卡尔大公”级抵达港口,协助镇压起义。在海军基地恢复秩序后,“圣乔治”号和“卡尔六世”号宣告退役,由三艘“卡尔大公”级战列舰驻扎在卡塔罗。

6月11日上午,奥匈海军指挥官霍尔蒂·米克洛什计划对奥特兰托封锁线进行一次大规模攻击。由三艘“卡尔大公”级和四艘“联合力量”级战列舰负责为“诺瓦拉”级巡洋舰提供支援。该计划旨在复制一年前进行的成功突袭,希望通过引诱协约国战舰攻击己方由巡洋舰和小型战舰组成的轻型编队,再使用7艘战列舰来摧毁她们。

但在6月10日上午,各行动分队开始出发时,因”圣.伊斯特万”号无畏舰意外被意大利鱼雷艇击沉,宣布计划告吹。这是“卡尔大公”级战舰参加的最后一次军事行动。在一战的剩余时间里,她们一直待在普拉港内。

在一战结束后,三艘“卡尔大公”级战舰于1919年被南斯拉夫接管。随后,“卡尔大公”和“弗雷德里希大公”号作为战争赔款,移交给了法国。剩下的“马西米连诺一世”号则移交给了英国。在前往法国土伦的途中,“卡尔大公”号在比塞大搁浅,并最终就地解体。其余两艘战舰于1921年报废。

结语

总的来说,由于船坞限制,以及经费有限,“卡尔大公”级更像是一型装甲巡洋舰,或者是用于加强装甲巡洋舰编队的二级战列舰。但对于一般只在亚得里亚海活动,出趟地中海就是远门的奥匈海军来说,倒是挺实用的。

她们在面对同期主要对手,意大利的“玛格丽特女王”级,以及之后的“艾琳娜女王”级战列舰时,其较快的航速、主炮和副炮的高射速,还是能与之分庭对抗的。这对于古老,但逐渐日薄西山的哈布斯堡帝国来说,也算是一种慰藉吧!

,