唐朝(618年—907年),是继隋朝之后的大一统中原王朝,共历二十一帝,享国二百八十九年。

唐朝人可以管父亲叫哥哥、某哥、阿耶(爷)、耶耶(爷爷)等。

唐朝不是管爸爸叫哥,主要是称呼父亲为阿耶,也可以按排行称呼父亲为X哥,比如李隆基曾经叫爸爸李旦叫四哥,唐代真正叫哥哥一般为阿兄。

“哥哥”在唐代既指“父亲”,也指“兄长”。

哥原本不是中原的叫法,在唐朝属于外来语,一般称父亲为“耶耶”,私下里某些场合可以称“哥哥”,但在较为正式或者特殊的公开场合,还是得叫“父亲”或者“大人”。

有时也把父亲叫做“阿耶”,和母亲在一起就叫“耶娘”,或“爷娘”。

这些都是唐朝时最为流行的叫法,扩展来讲,还有一个叫法是“大人”,但唐朝时的“大人”只有一种含义,就是用来代指父母,至于称呼官吏为“大人”,那是唐朝以后兴起的。若非自家父母或直系亲属,在唐朝是不能称呼“大人”的,不然有失礼数。

《搜神记》有载:“年始五岁,乃于家啼哭,唤歌歌娘娘”。此处的“歌歌”便是父亲,也是有证可靠的唐代早期写法,所以唐朝的“哥”,是个通假字,亦为“歌”。

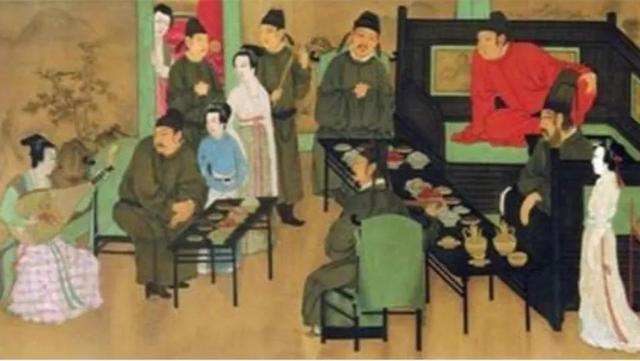

图示为中国古画中唐朝家庭宴饮图,家庭关系其乐融融。

「扩展阅读」-至于各朝代都如何叫爸爸的:

1.三国:

对外称呼自己的父亲,直接叫“家父”,例如《太平御览·三四六·三国魏曹植·宝刀赋》:“建安中,家父魏王,乃命有司造宝刀五枚,三年乃就。”,此处就是曹植对外人说起自己的父亲曹操,所以用了“家父”。

补充一点,最早关于“爸”的称呼,也是出现于三国时期:《广雅·释亲》(魏国文字训诂学家张揖·著)记载:“爸者,父亲之转。”“妈,母也。”。

2.南宋:

部分地区称父亲为“阿父”,或“阿公”。《南史·谢诲传》:“阿父!大丈夫当横尸战场,奈何狼藉都市?”

3.元朝:

唐朝的称呼延用到元朝,仍有人称呼父亲为“哥”,比如元曲《墙头马上》所写:“我接爹爹去来……你哥哥这其间未是他来时节”,此处的“爹爹”和“哥哥”,都是指“父亲”,可见到了元朝,仍旧延用唐朝时的习惯,自然宋朝时部分地区的人也是如此称呼。

其实对于“父亲”的称呼,因为各地风俗不同,所以相当多元化。

4.清朝:

一般称“爸”,“阿爸”,“爸爸”,部分地区称“伯”,例如清朝学者梁章钜,在《称谓录·一·方言·称父》中写道:“吴俗称父为阿伯”。

建国后,也有一些北方地区,称父亲为“达”(谐音,也有说是“大”),起码据我本人所知,山东地区就有使用“达”称呼父亲的习惯。

如果是“大大”,就是称呼大娘,即父亲哥哥的妻子,相当于“伯母”。

5.还有一个比较有意思的叫法:“老公”。

此说最早见于《南北史续世说》:“高昂兄弟并劫略。其父次同语人曰:‘吾四子皆凶狠,我死后有人与我一楸土耶?’及次同死,昂起大冢。对之曰:‘老公!子生平畏不得一楸土,今被压,竟知为人否?’

在这里结合语境解读,“老公”正是高昂对他父亲高次同的称呼,相当于现在的“老头”或“老爷子”,也是指“父亲”。

后来经过文明发展,时代更迭,老公的意思才慢慢变化,成了现在女方对于男性伴侣的称谓。

综上所述,在古代因为受到地域文化,方言特色,以及年代礼仪等多方面因素影响,对于“父亲”的称呼各有不同,然而大多数还是带“父”字,相差并不算很大。

而“爸”这一称呼,虽然在清朝已有人使用,但真正全面的流传普及,还是在现代。

,