1933年,上海滩的街头,一个卖报小女孩第一次唱起了“啦啦啦,啦啦啦,我是卖报的小行家”。78年过去了,这首《卖报歌》依旧传唱不息。

首唱这首歌的小女孩,也是歌曲中描绘的小报童,她叫“小毛头”——杨碧君。

1922年,苏州盘门,一个叫“小毛头”的女婴诞生。她就是日后的杨碧君。

杨家生了6个孩子,只有“小毛头”和大姐逃过疾病活了下来。妈妈为了去纱厂做工,只好把她裹得严严实实,塞在机器下边,轰鸣声盖过孩子哭声。

“小毛头”7岁时,父亲病故,家庭生活更为艰难。为了生计,姐夫当掉了唯一的皮袄,凑钱去报馆批来一些报纸,在霞飞路(今淮海路)摆了报摊。“小毛头”负责捧着报纸,在车水马龙之中穿梭叫卖。她是个口齿伶俐的孩子,总能一连串地报出各家报纸头版新闻。

一天傍晚,“小毛头”手里的报纸还剩许多,她却饿得头晕眼花。电车上涌下的人群,将她撞翻在地。这时,一位穿长袍的年轻人把她扶起,还帮忙把散落一地的报纸捡起来。他递过一叠钞票:“这些我都买下了。”

这位年轻人就是聂耳。当时他正外出有事,恰巧碰到了“小毛头”。

遭尽白眼的“小毛头”,对这位态度和蔼的叔叔印象深刻。聂耳经常帮她“收购”卖不完的报纸,“像亲人一样好”。

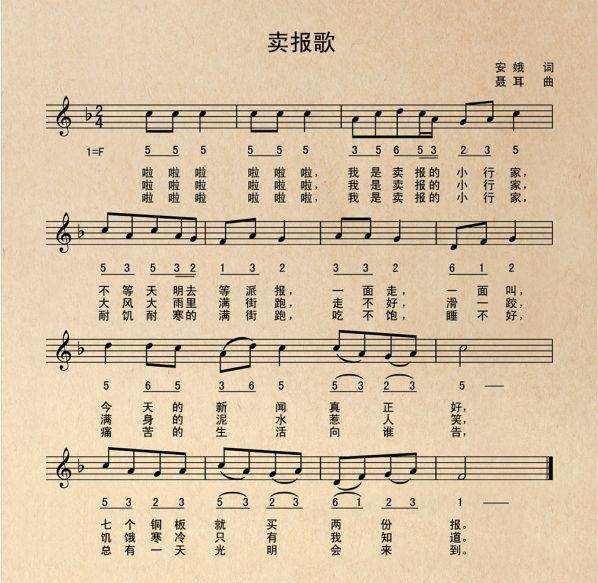

后来,聂耳根据“小毛头”的经历写一首报童歌,描述他们风雨飘摇的生活。聂耳自己谱曲,并邀请诗人安娥填词。

聂耳把曲谱送给了“小毛头”。孩子不识字,聂耳就一句句教唱。“小毛头”听完后,觉得“如果能把几个铜板能买几份报也写在里边,我就可以边唱边卖了”。当时报纸每份四个铜板,“七个铜板两份报”是报童“降价促销”和“捆绑销售”的手段。聂耳立即和安娥商量,在歌词中添上“七个铜板能买两份报”。

从此,《卖报歌》伴随着“小毛头”走街串巷。人们总能看到,一个面黄发枯的女孩,破衣服浆洗得发白,但笑容可掬。她口中的歌谣,总能吸引人掏出钱来。

1934年,聂耳与田汉合作的歌剧《扬子江的暴风雨》即将上演。但剧中“小报童”的角色一直没找到人选。聂耳想到了一位真正的小报童。

从未接受表演训练的“小毛头”,完全本色演出。她在台上高唱:“啦啦啦啦啦啦,我是卖报的小行家,大风大雨满街跑,走不好滑一跤……饥饿寒冷只有我知道……”歌声中夹杂着方言,不带技巧,但它还是唤起了观众的热泪。

该剧连演三场,每场演出时,观众都激动地起立,高呼“打倒日本帝国主义”,结束后,总有人眼里含着泪水久久不愿离去。从此歌曲传遍上海滩。

,