新冠疫情,在中国境内,已得到了比较好的控制。但正在其他不少国家肆虐。

关于"疫",东汉许慎的《说文解字》里,收入了这个字的小篆体。就是说,在汉以前,已经有了这个字。现在可知的,是《周礼》中,两次使用了这个"疫"字。

《说文》曰:"疫,民皆疾也"——疫,就是很多民众患上了同一种疾病。

这个解释非常准确。现代汉语里的"疫",就是这样使用这个字的。

"瘟"字,汉代没有。应当是魏晋时期才有了此字。

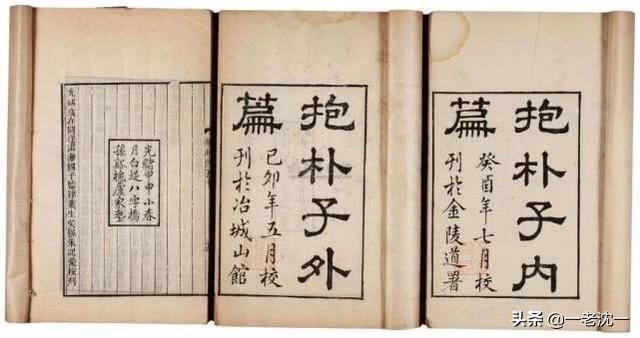

晋代葛洪著有《抱朴子》一书,其《微旨》篇曰:"是以断榖辟兵,厌劾鬼魅,……经瘟疫则不畏,遇急难则隐形,此皆小事而不可不知。"

"断榖(谷)",是不吃饭;"辟兵",则是在腰上栓一根红绳子,属于辟邪一类的迷信。

宋代的《集韵》,第一次收录了"瘟"字,解曰:"瘟,疫也。"

"瘟"和"疫",是同一个意思。这种组合,是汉语的一大特点,叫"同义复词",比如,爱怜、愿望、诽谤、将欲,等等,很多。

这是题外话。

《说文解字》,是许慎用二十多年时间写成的。他本人,是东汉著名古文经学大家。为了和今文经学争论,致力研究"古汉字",也就是汉隶以前的周秦使用的小篆、籀文等文字。

他也有很著名的经学专著《五经异义》,隋以后佚失了,反倒是他搞的这部工具书《说文解字》成了千古经典,正应了"无心插柳柳成荫"这句话。

《说文》,把搜集的一0五一六个小篆体汉字,这大概是当时能找到的几乎所有古字了,分成了五百四十部,每部立一"部首"——"偏旁部首"的"部首"方法,由他创立——这叫"同条牵属,共理相贯,杂而不越,据形系联"。

这不单是令检索大大方便,更重要的,是可以看出同属一个"部首"中的字之间的相互联系。

《说文》第七卷"文十",第一个部首,是"疒(ne)"。

许慎说:"疒,倚也。人有疾痛也。像倚箸(着)之形。凡疒之属皆从疒。"

这就把"疒"字的象形意义讲清楚了,也把这个部首所收入的一0二个字的联系说明白了——大都和人的"疾痛"有关,只有个别字,是讲家畜生病的。

流传至今的,《黄帝内经》是最早的中国医书,大约成书于战国时期。另外,1973年马王堆汉墓出土的帛书有无名医方,作者不详,据其内文,定名为《五十二病方》,这是中国最早的医方著作。

《说文解字》"疒"部中的一0二个字,很多可与前两书对应起来。由此窥见汉以前人们对"疫"和疾的认识。

《说文》中所收疾、痛、病等这些现在常用的字,就不多说了。

比如"瘨",即现在的"癫"字。许慎说,瘨,病也。颜师古注曰:"失据而倒也"。马王推汉墓出土的《五十二病房》有"瘨疾",亦作"颠疾",是腿脚不灵便之疾。

但是,许慎又说:瘨,"一曰腹胀"。这是与四卷"肉部"的"䐜(chen)"字相关的。《黄帝内经.素问》说:"浊气在上,则生䐜。"《注》曰:"䐜,胀起也。"

比如"瘛(chi)",《说文》曰:瘛,"小儿瘛瘲(zong),病也。"这是小儿手足抽搐之症,就是现在俗话说的"抽风"。《五十二病方》中,有"婴儿瘛"的症状和治疗药方。

比如"瘧",许慎说:瘧,"寒热休作病。"段玉裁注:"谓寒与热一休一作相代也。""此疾先寒后热。《周礼》曰,秋时有瘧寒疾。"

比如"㾺(ma)",《说文》曰:"目病。一曰恶气箸身也。一曰蚀创。""㾺"是三种病——目疾,《五十二病方》有去㾺疣方,㾺疣很可能属于俗话说的"针眼"或"麦粒肿"一类疾病;后面两种,很可能都属于现在所说的"麻风病"症状。

比如"痹",许慎说,痹,"湿病也。"《素问》有"痹论",还有"痿论",属"风寒湿三气杂至,合而为痹",现在中医所说的"痹症",基本仍然是这样的解释。

比如"疝",《说文》曰,疝,"腹痛也。"段玉裁说,是指气下而引起的小腹急痛。《黄帝内经.色诊》对此症有详细描述及治疗方法。

比如"疸",许慎说,疸,"黄病也。"《素问》曰:"溺黄赤安卧者,黄疸。目黄者,黄疸。"

比如"瘣(hui)"、"瘤"、"痤"、"癰(yong)"、"瘃(zhu)"等,都是"肿症",但有小肿、大肿、外肿、寒肿之区别。《五十二病方》里的"肿囊篇"和"痈篇",分别症状,各有诊断及疗方。

《说文》中"疒"部,一0二个字,讲到了不下七十种疾病。

除了"疒"部,《说文》里,还收集了很多与人的身体、内脏、脉络和草药、砭石、针灸等等方面的文字。

比如,四卷《肉部》的"膏"字和"肓"字。其曰:"膏,肥也。"又说:"肓,心下鬲上也。"还说:"膜,肉间胲膜也。"

《左传.成公十年》载晋侯之病:"公疾病,求医于秦。秦伯使医缓为之。……医至,曰:疾不可为也。在肓之上,膏之下。攻之不可,达之不及,药不至焉。不可为也。"

这就是成语"病入膏肓"之出处。

"膏",指心脏脂肪;"肓",指横膈膜上的薄膜。"膏肓",就是心脏之下,横膈膜之上那个位置。

《素问》曰:"肓之原在臍下。"《素问》还说到"膻(dan)中"的功能。所谓"膻中",亦指心脏之下的横膈膜。

段玉裁注曰:"析言之,鬲上肓,肓上膏,膏上心。贾逵、杜预皆曰,肓,鬲也,统言之。"

北宋王惟一的《针灸图经》中,有"膏肓"一穴。

古代,认为"鬲",是人体内很重要的隔膜——鬲上的心肺为洁,鬲下的肠胃等为浊——"鬲"之作用,在于隔断浊气。

还如"臑(nao)"字,《说文》曰:"臑,臂羊矢也。"

段玉裁不理解这个解释,就将《说文》原文擅自修改为:"臑,臂。羊豕曰臑。"这是说,羊和猪的腿,称"臑"。

关于"臑"之含义,后世有过各种解释。

其实,按《素问.三部九候论》,手阳明大肠经有"臂臑穴",手阳明小肠经有"臑穴"。后来,才扩展到"股内廉近阴处曰羊矢"——腿上的羊矢穴是后来才"开发"的。

再如"脢(mei)"字,《说文》曰:"脢,背肉也。"三国时王肃说:"脢在背而夹脊。"脢,就是脊柱两边的肌肉。《说文》还说:"吕,脊骨也。象形。""吕"的同义字是"膂",有"膂力"一词。《诗》《书》,皆假借为"旅",所以,又可以说"旅力"。

《针灸图经》里,有很多"吕""膂""脢"的穴位,且是重要穴位。

脢,即"吕肌"或"膂肌"——脊椎边上的肌肉。由此,讹变出了"里脊"或"里肌"等词汇。但是到现在,在扬州一带的方言里,仍然称"里脊"为"脢子肉",俗写为"梅子肉"。

还再如"脬(pao)"字,有俗语说"破竹竿敲尿脬",是指气吹起来的猪尿脬(亦读为sui pao),用破竹竿敲击,以形容声音嘶哑破裂。

《说文》讲,"脬,旁光也。"膀胱,是后来才有的字。《素问》曰:"旁光者,州都之官,津液藏焉。"现在说"腑脏",其实原字是"府藏"——像"州"和"都"这样的"府(器官)",是用来"藏"津液的。《素问》的话,就是这个意思。

所谓"五脏六腑","五藏",是心、肝、脾、肺、肾;"六腑",是胃、三焦、胆、大肠、小肠、旁光。它们之间,是有关联的,这是中国古代医学的重要观点。所以《白虎通》说:"旁光者,肺之府也。"

总之,《说文解字》里,收录了不少关于"疫"和疾的字,反映了汉代以前人们对此的认识。这样的认识,又是与人们对人自身身体的认识分不开的。

所以,千万别把《说文解字》只简单看作是中国的第一部字典,它还是中国最早的百科全书,记录了上古时代人们所积累的各方面知识。

,