自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝,晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄。

夏去秋至,鸟类迁徙的大幕又徐徐拉开。北京,是从东北-内蒙古高原向南,前往华东华南地区的必经之地,穿越太行山脉的太行八陉中,最北端的军都陉([xíng])就位于如今的居庸关一带。人们南下北上,不可避免要经过北京,鸟也一样,穿越峡谷是最优选择,也正因此,北京成为鸟类东亚-澳大利西亚迁徙通道上的重要节点。

(迁徙的雁群 by王瑞卿)

人们很早就注意到鸟类会周期性出现,《吕氏春秋》中就记载:孟春之月鸿雁北,孟秋之月鸿雁来。范仲淹的“塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意”,晏殊的“无可奈何花落去,似曾相识燕归来”,元好问的“天南地北双飞客,老翅几回寒暑”,无疑都反映了鸟类的迁徙现象。

在欧洲,人们同样发现,每年冬季与夏季,出现的鸟儿并不一样,有的鸟只在夏天出现,而有的则只在冬天出现,但是,他们并没有像古代的中国人一样,得出鸟类会南来北往迁徙的结论。

古希腊著名思想家亚里士多德发现,在雅典,有一种小巧的、全身棕色的鸟,到了冬天,这些鸟就不见了,变成了体型相似,但是头部发黑的鸟,这该如何解释呢?亚里士多德认为,这是它们“变身”了。当然,我们今天知道,他当时在夏天看到的小鸟,是庭院林莺,而冬天看到的是黑顶林莺,这两种鸟完全不同,只是亲缘较近,体型类似而已。

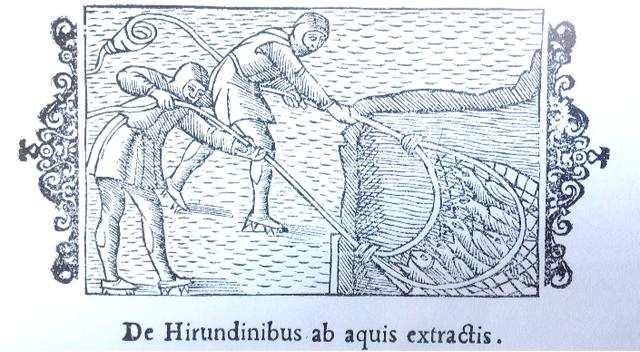

亚里士多德还发现,在雅典当地,家燕只在春天夏天才会出现,冬天就消失了,那燕子都去哪里了呢?可能他没少见过燕子衔泥,所以他坚定地认为,一到冬天,家燕就会钻到泥里冬眠去了。亚里士多德的这种观点,深刻地影响了西方上千年,在那段时间里,人们普遍认可这种说法。这张图出自1555年瑞典乌普萨拉大主教马格努斯的著作《北方民族史》, 如果我们仔细看的话,会发现渔网里并不是只有鱼,还有一些长着翅膀的鸟,这是家燕。

虽然这张图画得有声有色,但是,现在我们也都知道,肯定没有人能从泥里水里,打捞出冬眠的家燕的,不过家燕冬天去哪儿了这个问题,直到18世纪初期吉尔伯特·怀特写作著名的《塞耳彭自然史》的时候,仍然没有定论。

(图:中国观鸟会)

当然,鸟类钻到泥里冬眠,并不是没有被人怀疑过。据传说,一位生活在18世纪的瑞典鞋匠突发奇想,给在自家屋檐下筑巢的燕子腿上捆了一个小条,上边写着:燕子,你是那样忠诚,请告诉我,你在何处过冬?第二年春天,那只小燕子又回到了瑞典的屋檐下,它的腿上系着另一个小条,上面写着“它在希腊雅典,安托万家越冬,你为何刨根究底打听此事?”

当然,这只是个传说,人们真正能够确定鸟类是迁徙的,还要源于1822年5月21日,在德国梅克伦堡州被射杀的一只白鹳,它的脖子上插了一支由中非出产的硬木制成的标枪,可见它曾经出现在那里过,被人所袭击,并最终逃脱。这只坚强而且倒霉的白鹳飞到了德国,被人再次发现,这一次被人们抓住,并最终做成了标本,现在这只白鹳还保存在罗斯托克大学。它的出现,使迷惑于鸟类冬天都去哪儿的欧洲人开始意识到,鸟类并不是冬眠去了,而是飞到温暖的地方去越冬。而给鸟类做个标记,在日后也成为研究鸟类迁徙的固定的手段。

给鸟类做标记,起初用的是刻有编号,套在脚上的金属环,但是这种脚环只有在人们再一次将鸟捕获后才能得到信息,而且人们也仅仅知道它们曾经在哪里被捕捉过,这样收集信息的效率,实在不高。随着科技的发展,人们又发明了卫星定位装置,光敏定位仪等等。卫星定位装置,顾名思义,它们会向卫星发射信号,再由地面的研究人员接受,它可以记录鸟类迁徙的具体路线和飞行高度。

(大杜鹃 by 王瑞卿)

科学家们曾经在北京翠湖等地捕捉到数只大杜鹃,佩戴定位装置后放飞。更为人所知的例子也发生在北京,在志愿者们的帮助下,研究者每年都会在颐和园廓如亭捕捉普通雨燕,为它们佩戴光敏定位仪。这种仪器可以记录每天的日照时长等信息,当雨燕第二年回到颐和园,被再次捕捉后,研究者取下定位仪,将数据输入电脑,便可以计算出它们所在的位置。正是通过这样的技术,我们才了解到雨燕每年离开北京后,会一直向西飞行,直至中亚再转向南,经历数千上万公里后,到达南部非洲越冬,直到第二年春季,才会沿着离去的道路,继续返回北京生儿育女,养育后代,把北京和雨燕的情缘一代代传承下去。

(雨燕 by 彭博)

作者:蛐蛐

排版:王洋