作者:上海师范大学光启语文研究院 詹丹

2022年全国高考语文甲卷写作题,选用《红楼梦》中“贾宝玉试才题匾额”一段情节为材料,引发广泛关注。有人以为这是2017年教育部推行高中语文新课标后,《红楼梦》整本书阅读进教材的体现。也有人认为,就题匾额段落作为写作材料来说,这跟日常教学开展的《红楼梦》整本书阅读没太大关系,因为即使没有读过《红楼梦》,根据题干中呈现的较为充分的材料,足够学生展开论述,完成一篇八九百字的文章了。

试卷题干有300余字,分为两部分。第一部分二百多字,是对原文段落的概述,第二部分近一百字,是针对前文概述进行意义阐释和提出具体写作要求。让笔者产生兴趣的是,命题组是以怎样的概述方式和阐释立场,切入该段情节。而这种方式和立场,在跟原文比较中,能够发现的明显张力,又体现出怎样的文学教育价值,这些都值得我们深入去分析。为讨论方便,先把试卷的题干引用如下:

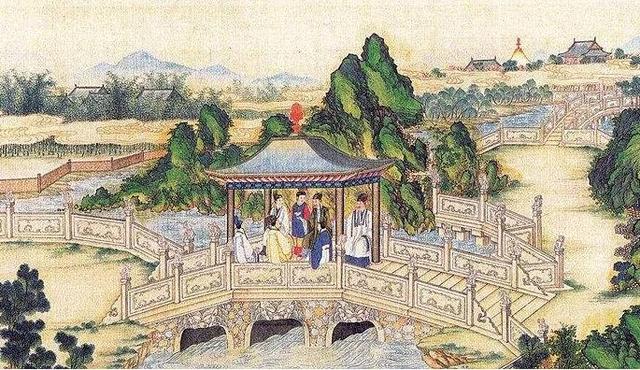

《红楼梦》写到“大观园试才题对额”时有一个情节,为元妃(贾元春)省亲修建的大观园竣工后,众人给园中桥上亭子的匾额题名。有人主张从欧阳修《醉翁亭记》“有亭翼然”一句中,取“翼然”二字;贾政认为“此亭压水而成”,题名“还须偏于水”,主张从“泻出于两峰之间”中拈出一个“泻”字,有人即附和题为“泻玉”;贾宝玉则觉得用“沁芳”更为新雅,贾政点头默许。“沁芳”二字,点出了,不落俗套;也契合元妃省亲之事,蕴藉含蓄,思虑周全。

以上材料中,众人给匾额题名,或直接移用,或借鉴化用,或根据情境独创,产生了不同的艺术效果。这个现象也能在更广泛的领域给人以启示,引发深入思考。请你结合自己的学习和生活经验,写一篇文章。

把题干与原文对照,发现除了文字压缩外,还改写了几个细节,并着重阐发了语言运用中“述古”与“创新”的三种方式。对原文的改写,第一是删除了贾宝玉直接反驳贾政建议用“泻”字的理由之一,认为“当日欧阳公题酿泉用一‘泻’字则妥,今日此泉若亦用‘泻’字,则觉不妥。”第二,根据前文的描述,即“只见佳木茏葱,奇花熌灼,一带清流,从花木深处曲折泻于石隙之下”“清溪泻雪”等,添加了题匾额对话过程中所无的“花木映水”之类的描写。第三,也是最重要的,是把本来由贾宝玉直接反驳贾政的理由,移到原文概述部分的最后。这样,小说中属于人物的主观意见,变成了叙述者陈述的结论。类似的这些改写,目的都是为了聚焦于题干第二部分,有关题名梳理的三种语言构建方式,即“直接移用”“借鉴化用”和“根据情境独创”。作为写作的基本要求,把题干梳理出的三种方式,进行更大范围的迁移性论述,以证明这三种方式的普遍价值。

从三种方式看,我们当然可以进行一种优劣比较,以选取最好的一种,但也可以说,这三种方式,也反映出思维的发展过程。或者说,独创,也许需要经历移用和化用阶段。

从小说看,贾宝玉提出的“沁芳”,不是一下子就想到的。先有人针对亭子,提出从《醉翁亭记》移用“翼然”一词,贾政根据临水,就提出用《醉翁亭记》中的“泻出于两峰间”的“泻”,等到贾宝玉最后提出“沁芳”,既照顾了水,又照顾到周边的花香,同时也符合应制的蕴藉含蓄的风格。看似“新雅”,但词语的语法构成,跟“泻玉”完全一致,甚至可以想到《醉翁亭记》中本来就有“野芳发而幽香”“泉香而酒冽”这样的佳句,形成从花香到水香的脉络。这样,表面看是几个人你一言我一语在“凑”答案,但实际有思维的发展,有逻辑的递进,最后才落脚在独创、创新上。

但如果撇开命题者的立意,从另一个角度看,独创未必都好。就以古典园林题匾额说,有好多就是直接借用名人名言,用得严丝合缝,未必会被指责抄袭,反而说明题名者知识修养深,借用功夫好,是能凸显园林或者园林主人的文化含量的。众人进大观园一开始,贾宝玉题的“曲径通幽处”,就是直接借用的古人,也很好。贾政就是以此理由,来反驳贾宝玉认为借用“泻”字欠妥的观点,说是“方才众人编新,你又说不如述古;如今我们述古,你又说粗陋不妥。”

从写作角度说,如果有人从题干中选取“独创”作为自己文章的立意,当然可以。但是,从阅读角度,特别是不拘泥于题干的阐释,而能自己下功夫对题匾额情节细细揣摩,应该可以发现,“依据情境”才是展开文章的题眼,贯穿了三种题名的过程始末,也是理解文章的有力抓手。由于题干中,只对“独创”加以“根据情境”的修饰,而在前两种方式中没有提及,虽然这作为强调也可以,但却容易造成误解,以为直接移用和借鉴化用,所依据的,纯粹就是一个文化记忆的问题,其实不然。

无论是题名“翼然”还是“泻玉”,固然有文化记忆的重要因素,但基本的出发点,还是众人游园中的眼前情境,是眼中的亭子和流水,才让他们把名篇《醉翁亭记》中的词语联系起来。但贾宝玉在关注到自然景色的同时,更提及应制这一社会礼仪的需要,所构拟的“沁芳”,有蕴藉含蓄的审美风格,这就把情境中的自然景物、文化记忆、连同社会礼仪以及审美趣味乃至人物与女性共情的潜在心理等多种元素交织在一起,呈现出相当的复杂性。

把题干的原文概述和接下来的阐释对照起来看,有一个对人物身份的归并非常耐人寻味。小说中,关于各人说什么话,概述部分有交代,但在阐释部分,就用笼统的“众人”统称了,只对题名方式的不同,加以梳理,这当然可以理解是为了问题的进一步聚焦,以免冗余信息干扰学生的思考。但命题者未必意识到的是,题名活动中最重要的情境之一,恰恰是不同身份的人物构成的特定社会环境,形成一种差异化的互动,推动着题名活动方式的改变。

据此,也许清客们一开始借用《醉翁亭记》来给亭子题名“翼然”,就是为了迎合宝玉之前题名的“曲径通幽处”,他宣称的“编新不如述旧”,似乎也在为题名定一个基调。只是他不教条,到第二处题名就开始“编新”,弄得一味奉承的清客没了方向。但更重要的是,贾宝玉提出自己的“沁芳”,直接反驳了贾政的“泻”。我们既可以理解为贾宝玉急于要在一贯打压他、鄙视他的父亲面前卖弄自己;另一方面,他敢于反驳贾政,是因为他引出了一个能够更具力量的元妃省亲的语境作为自己的保护伞,所谓“况此处虽为省亲驻跸别墅,亦当入于应制之例,用此等字眼,亦觉粗陋不雅。”所以就显得有恃无恐了。不过,他在提出这一强有力的理由前,先比较了《醉翁亭记》和大观园中用“泻”字妥与不妥的区别,却没说理由。所以有学者还对可能的理由进行了条分缕析,虽然有一定道理,但也许贾宝玉本来就是虚晃一枪。(让人忍俊不禁的是,作者自己在此处的描写,就是反复用“泻”字的,不但有“泻于石隙之下”之语,特别用的“清溪泻雪”之“泻雪”,与“泻玉”何其相似。)仅仅作一个铺垫,以“况”引出一个更强有力的省亲理由。

想到贾宝玉作为正统的一个激烈叛逆者居然是以元妃省亲的应制作为他敢于反驳贾政的理由,这多少让人有些不爽。但我们也必须看到,他固然强调了自己写作的应制策略,他对最高专制者的迎合意识,但幸亏小说接下来还写了他对稻香村也就是浣葛山庄违背“天然图画”那种虚假性的激烈批判(后来又巧妙回避了咏叹稻香村的诗,免得写那样的应制诗自相矛盾),而这恰恰是贾政和元妃共同欣赏的地方,有了这样的批判,才让我们深切地感受到,小说在写情境对于人物语言运用的整体性、多层次的制约中,也呈现出人物的反抗一面。

(本文为国家社科基金社科学术社团主题学术活动资助课题“红楼梦整本书阅读系列研究”,项目编号20STA049)

来源: 光明网-文艺评论频道

,