2.1生物体内的水和细胞中的水

现行教材开门见山地把细胞内的水分为自由水和结合水,然后分别进行介绍。这种做法有一个困境:多细胞生物体的绝大多数细胞必须浸润在以水为基础的液体环境中;水在生物体内流动运输营养物质和代谢废物——这两个功能涉及到的水主要位于细胞外,而不是细胞内。如果把自由水定义为细胞内的水,上述两个功能则都不属于自由水的,但确实又是水在生物体内的重要作用。为了调和这个矛盾,新教材先介绍了水在生物体内(主要是细胞外)的作用,然后再提出细胞内的水分为自由水和结合水。

其实将自由水的范围扩大到细胞外也是可以的。但是考虑到本章需要建立的概念是“细胞由多种多样的分子构成……”,也就是说这一章重点强调的是细胞这一系统的组成,从形成概念的角度出发,重点介绍细胞内的水更为合适,适当提及水在生物体内(细胞外)的作用。

2.2水的特性

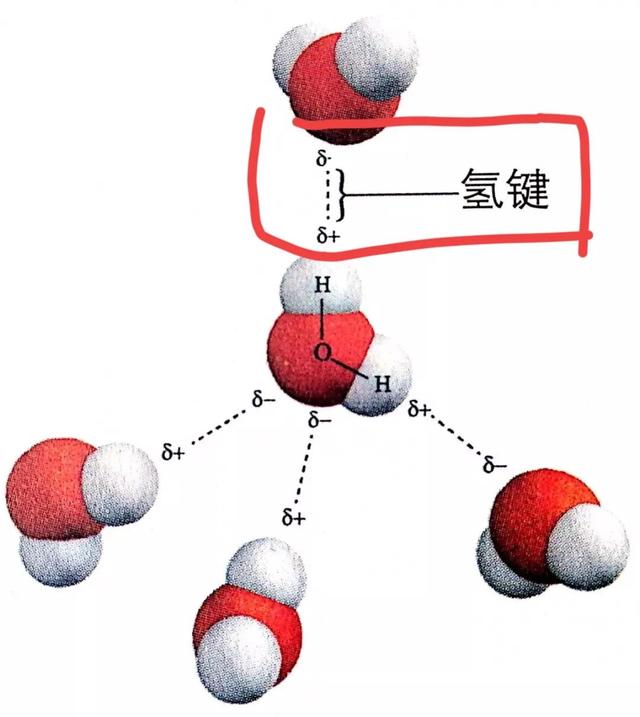

这一部分的内容是新加的,其主旨是希望学生从水的结构出发,理解水是良好的溶剂(从极性出发进行理解)并解释水中的氢键,然后在氢键的基础上解释水的流动性和高比热容。这样的设计有助于学生建立结构和功能相适应的观念。由于学生只有初中化学基础,教师需要视学生的具体情况来确定这部分教学内容的深度。

新教材解释了水是极性分子之后,谈到“带有正电荷或负电荷的分子(或离子)都容易与水结合”,以此来说明水是良好的极性溶剂。教师可以提一下不带电的极性分子在水中也有很好的溶解性,诸如葡萄糖之类的极性分子由于电子不对称分布也很容易与水结合。(顺带提一句,“带有正电荷或负电荷的分子”这个表述是会被化学老师一脚踹出教室的,化学中分子是电中性的。生物中确实常出现DNA带负电这样的表述,咱既然入了生物的坑,也就随波逐流吧。)

相邻水分子之间弱的吸引力可以形成氢键,如果这种吸引力太强,水分子就会失去流动性。但是由于氢键相对较弱,易被破坏,且只能维持极短的时间,水分子才有了移动的机会。氢键不断断裂,又不断重新形成,使水在常温下能够维持液体状态,具有流动性。

“由于氢键的存在,水具有较高的比热容”,教材这个表述并不容易理解。可以这样给学生解释:升高温度水分子运动加剧,但氢键的存在会束缚水分子的运动,因此需要提供更多的能量才能“克服”氢键,即水具有较高的比热容(升高温度需要提高较多的能量或降低温度会释放较多的能量)。

2.3自由水和结合水

种子晒干时失去的是自由水,将晒干的种子烘干就会连结合水也失去。这个例子常被拿来导入自由水和结合水。需要注意的是,晒干的种子虽然失去了大量自由水,但是晒干的种子仍能正常代谢,这表明晒干的种子中同样含有自由水。将晒干的种子烘干时,失去的水并不完全是结合水,也包括一部分自由水。

与这种仅仅建立在感性认识上的简介不同,新教材对自由水和结合水的介绍建立在水的特性基础之上。结合水主要与“蛋白质、多糖等物质结合,这样,水就失去了流动性和溶解性,成为生物体的构成成分”。由于水是极性分子,蛋白质、核酸或多糖等亲水性分子可以与其结合,这些结合水有助于维持蛋白质、核酸等生物大分子的构象。如果失去了这些结合水,生物大分子的构象就会遭到破坏,从而失去相应的功能,因此失去结合水将导致细胞结构的破坏引起细胞死亡。

自由水能够流动,可以参与化学反应,也能够作为良好的溶剂,这些功能主要与细胞代谢直接相关。因此自由水含量越高,细胞代谢就越旺盛;反之,结合水含量越高,细胞抵抗不良环境的能力就越强。

新教材讲了冬小麦减少自由水以避免结冰伤害的例子。这里需要注意结合水是不结冰的,真正结冰的是自由水,自由水在结冰后体积增大,细胞内结冰形成的冰晶就可能导致膜结构被刺破。降低自由水的含量能减少冰晶的形成,有利于提高冬小麦的抗寒性。

,