很难想象,一个为周星驰、徐克和李连杰等人的电影配乐的人,之前作品竟然是《农村小调》、《铁道游击队后传》等,怎么看都是完全不同的风格。然而,胡伟立就是这创造奇迹的人。

作者 | 知秋一叶

1986年,胡伟立已年近50岁,他辞去北京电影学院的教师工作,从大陆来到了香港。一到香港,一股商业气息扑面而来,原本在国内教书的学院派思维受到了很大冲击。

在香港,胡伟立教小孩钢琴、小提琴,还为芭蕾舞学校、合唱团伴奏,参加演奏等,这些工作都发挥了他的特长。为了养家糊口,只要能挣钱,他都乐意干。

三个月之后,他去了香港TVB(香港无线电视台)。当时TVB是远东最大的电视台,他有个哥哥,那时在香港立法局工作,认为像胡伟立这样的音乐人才,到此发展会有前途。于是,哥哥便给“亚视”和“无线”都写了推荐信,举荐胡伟立。

01 早年经历

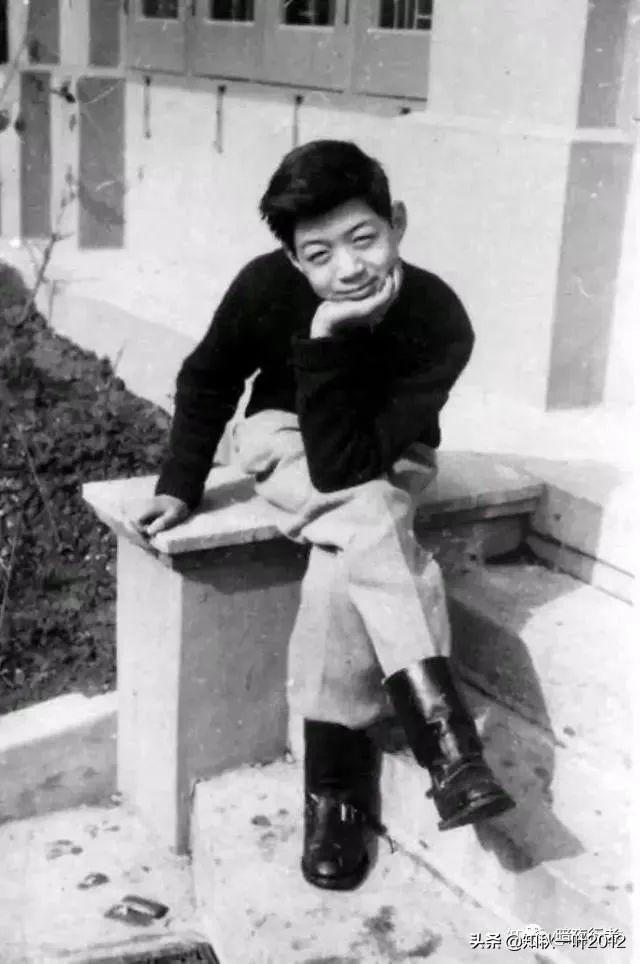

胡伟立,祖籍江苏无锡,中国香港作曲家、音乐教育家。1937年,他出生在香港,那年正好打仗,在香港待了两年后,便辗转到了桂林、重庆,抗战胜利后回到了上海。

1955年他去了北京艺术师范学院(今中国音乐学院)学习,1960年毕业即留校任教。先后在北京艺术学院、中国音乐学院相继执教,1973年又到北京电影学院教书。一直教到1986年他出来,到了香港打拼。

早在1958年,他写了一个小提琴曲,叫《农村小调》,发表后被选入上海音乐学院管弦系编的《小提琴曲集》,接着又被选为全国的音乐学院的教材。那个时代音乐学院的学生,学习小提琴的都拿着他的课本来研读。

之后也写过不少东西,由于自己是资本家后裔,出身不好,加之又热衷于创作,被扣上了“白专道路”的帽子。他的不少作品只好挂着“集体创作”的名字公之于众,像《古筝弹唱》等都进了中南海,为国家领导人演出。为此,《光明日报》还给这个曲子写了一个整版的评论。

之后的一些年月,他又写了《明姑娘》、《相思女子客店》、《铁道游击队后传》、《花园街5号)和《归宿》等作品,创作已取得了不小的成就,在国内也小有名气。

02 人生重启

胡伟立认为,放弃已有的成功,重新开始新的人生不是件坏事。

1986年,在知天命的年纪,胡伟立来到了香港,开始重新学习,再塑自我。

那时他已经将近50岁了,胡伟立笑言:“我这个人不太爱重复自己,总想变化一下自己的生活。”刚到香港,一切从头开始,没有人认识他。尽管出来前,在北京他已经写了十几部电影,还有很多电视剧和卡带等。

一到香港,一股商业气息扑面而来,原本在国内教书的学院派思维受到很大冲击。在国内,大家对好莱坞的商业手法和操作一直持偏见。但在香港,这一切又变得何其自然。无奈,为了生存和发展也得入乡随俗。而回过头来看,他认为商业的东西还是有独到之处的。

胡伟立以为,一些俗的东西要真正做好,也不是一件容易的事情。一部片子要让老百姓喜闻乐见,要打动他也要花不少工夫。繁华而快节奏的香港社会,人们比较讲究即时的东西,忙碌的人们,没有时间和精力去消受作品的深层底蕴和内涵。

过去他在电影学院教书时所吸收的“新浪潮”等现实主义手法,到了这里便显得曲高和寡。在香港,他发现,这里延续的是好莱坞“讲故事”的手法,基本上是封闭结构,而在封闭的结构里,音乐就起到一个很大的作用。它可以影响一个人的情绪,给人以震撼,音乐的发挥就很有效。

03 拼命工作

在香港,他领略了商业氛围中的艺术表现方式,一切都具体而现实,追求实效,没有那么多的时间让人去思考和尝试。他写一个总谱,当时香港会看音乐总谱的导演没几个。

这里要的是时代感极强的东西,没办法只好逼着自己学电脑,去香港前从未接触过电脑,是个“电脑盲”。那时写的总谱有一个桌子那般高,现在已20多年没写了,但手上的茧子依然故我,残留在手上。

在香港问人家学,人家是靠此吃饭的,他要教会你他的饭碗就丢了,所以基本上不会教的。到琴行去买电子设备的时候,他们只告诉你必要的操作和功能后就扔给你一本说明书让你自己去看。

胡伟立大学里学的是俄语,查英文字典时,十个字有九个字典里没有,都是专业词汇。就靠自己猜了,设备买回来,他自己边看边琢磨,每天要干到凌晨4点多。第二天一早7点多就要去上班,所以在香港他平均一天只睡三四个钟头。50岁起步的他,从大陆出来,兜里又没钱,一无所有地在一个陌生环境里奋斗生存,今后老了怎么办?

在他看来时不我与。玩命地干,是胡伟立在香港的写照。他认为,到这里比他有学问的人,有才能的人很多,但要论拼命干活,他算是首屈一指的。

04 兼职赚钱

在香港,他是大小通吃,什么事情都干。第一份工作是去芭蕾舞学校为小孩弹芭蕾舞伴奏,别的老师都是拎着一个大书包,拿着好多谱子,而他则是空手去的。人家问他:“你的谱子呢?”他说:“我不用谱子,我的谱子都在脑子里。”人家赶忙在边上放个录音机,担心他要是记不住或支持不下来,采取必要的“急救措施”。

课堂上,学生做什么动作,胡伟立就弹出相应的乐曲来配合,他演奏得十分娴熟,像是合作了很久。一堂课下来,获得校方极大的好感。本来一个小时给他35块钱,随即增加至38块。他很开心,弹两分钟挣一块钱,再弹两分钟,又挣一块钱,这种感觉是他在大陆从未有过的。

大陆他大学毕业后每月工资就是四五十块,一拿就是20多年。到这里一想到什么东西都要钱,就特没面子。然而,要知道,家里开饭、买菜,什么东西能少了钱呢?

太太先到的香港,在此教钢琴,为孩子们挣出国留学的学费。孩子们也很争气,相继到美国和加拿大发展事业。胡伟立是家里最后一个出来的。夫妻俩在香港开始了新的人生征程。

05 进入TVB

在香港,教小孩钢琴、小提琴、为芭蕾舞学校伴奏、给合唱团伴奏、参加演奏等等都是围绕着胡伟立本人的特长和专业来做的工作,目的先是养家糊口,只要能挣钱,他都乐意干。

三个月之后,他去了香港TVB,当时TVB是远东最大的电视台,很有名气。胡伟立有个哥哥,那时在香港立法局工作。他认为胡伟立这样的音乐人才,到此发展会有前途。于是,他便给“亚视”和“无线都写了推荐信,举荐胡伟立。

当时,TVB正好在跟国际唱片协会香港分会打官司,为了版权费的问题。唱片公司对他们进行封杀,唱片协会的唱片不准TVB使用,而TVB大部分节目都需要音乐支持。到这里后,看到这种情形,胡伟立觉得,要是再这样下去便是死路一条。

于是,他倾囊买了台音乐合成器,又添制了录音机等音乐设备,来根据主题歌的旋律变成不同的情绪,做不同主题的变奏,一摆到节目中便与主题的风格相统一了。

他还带来不少自己在大陆时创作的音乐和录音资料,无偿地提供给TVB。从此,TVB(香港电视广播有限公司)的很多电视剧,如火玫瑰”、“赤脚绅士”、“怒剑啸狂沙”、“大时代”、“燃烧岁月”等大片和大制作都出自胡伟立之手。

在这里他一年要写300多集电视剧的配音配乐,可谓高产作曲家,他的时间表叫:“08-26”,即早晨8点钟进棚,一直工作到半夜2点钟,戏称为26点,而小年轻每天“08-17”都叫苦连天。

06 身兼多职,高强度工作

胡伟立同时打好几份工,根本没有礼拜天和休息日,很多活儿都是“火烧屁股似的赶着催。有一部片子叫《东方不败》,他72小时没合眼,赶出来。从看片子到音乐段落的设计,配曲、录音到找人唱歌以及合成,一气呵成。

记者问他如此高强度的工作身体是否吃得消?他以为:“我就觉得,我们这个背景的人是经过千锤百炼过来的,意志力起了决定作用的。"因为他很清楚自己在这个阶段不这么拼命的话,不可能存活下来,更别提向前迈进了。

在为数千集的电视剧作曲配乐的同时,他还担任香港泛亚交响乐团副首席,并为香港泛亚交响乐团、香港中乐团、香港舞蹈乐团、香港话剧团、香港艺进会、台湾交响乐团、台湾中乐团、以及大量的广告、电影作曲配乐。

07 主要成就

主要作品包括:“神州行组曲”、“北国风云”、“C大调中胡协奏曲”等大型合奏曲。还创作了“一起走过的日子”等流行歌曲,以及“至尊无上2”、“审死官”、“鹿鼎记”、“东方三侠”、“黄飞鸿3,4”、“东方不败2”、“唐伯虎点秋香”、“新不了情”、“醉拳2”、“破坏之王”、“九品芝麻官”、“股疯”、“中南海保镖”、“梁祝”、“花月佳期”、“天若有情2,3”、“新上海滩”等近百部电影作曲配乐。

可以说,胡伟立的配乐见证了香港电影最辉煌的时代。在这段时间内,诸多的香港经典影片均烙上了胡伟立先生配乐的印记。

这些音乐伴随着李连杰潇洒的动作,周星驰的无厘头喜剧,成龙的动作杂耍,成为了一个个符号,在这每一个符号的背后都牵连着一个光影的世界。它们异彩缤纷、或嬉笑刚正、或侠骨柔情,伴随着两岸三地的观众一路成长,成为了人们记忆的声音。

08 《太极张三丰》配乐

作为袁和平的早期代表作,《太极张三丰》的动作戏出神入化,音乐也振奋人心,而胡伟立正是这部电影配乐的掌舵人。

胡伟立的音乐中有情仇,这情仇随着《太极张三丰》中天宝与君宝长大逐渐铺开。钱小豪演的天宝比君宝更像一个活生生的人,在功名利禄中逐渐丧失爱情与兄弟情。

那首《偷功》抑扬顿挫,就像年轻时我们虽然不分善恶,但是我们却有着最原始的动力。《偷功》中二胡在琵琶和鼓声中显得刚劲有力,将刀光剑影的江湖风波体现得淋漓尽致。这首《偷功》可以说是该电影中最让人热血沸腾的曲子,也是武侠电影的标志性作品。

09 保持个性,保持风格

在TVB时代,胡伟立被同事戏称是杜琪峰的御用配乐。此外,他还为周星驰、徐克等人的多部电影配乐。

胡伟立的配乐见证了香港电影至今最辉煌的时代,2011的《龙门飞甲》,胡伟立和徐克的再度合作又将他拉回到观众的视线中。2009年,胡伟立在博客上写了一篇《事先张扬的计划》,“我也是十几年没做过大片了,这两年才拿四部电脑用新科技做音乐,对我自己也是挑战,70多岁了,新开张,希望两年后给你们一个成绩表。

《龙门飞甲》是给喜欢我音乐的人一个作业。”胡伟立表示,他和徐克做音乐,就要把民乐和西洋音乐结合,要找到那个兴奋点。写音乐首先要自己兴奋,自己都不激动,怎么指望能把那些情绪带给观众?

胡伟立的配乐是对着画面现场做的,他对音乐的描述也是以画面作为背景:“你看那些桅杆像扑面而来似地撞过来,就这样一直进场,一到进城后就马上用上唢呐群,我在里面用了很多唢呐群,去民族学院请了所有的唢呐,我说演奏不要好像音乐会那么斯文,要完全放开,霸气、野性的。”

胡伟立的配乐美妙之处就在于他随着电影的起伏而抑扬顿挫,用无形的音乐衬托电影,表达着自己的江湖。如果说黄霑是用词说江湖,那胡伟立就是用曲奏江湖。他让武侠电影有了灵魂,让电影配乐凝炼出美感。从TVB到港片,几乎留下了他的全部足迹。

10 兼收并蓄,雅俗共赏

西方的许多作曲家如巴赫、贝多芬等古典作曲大师对他影响不小,还有如现代的印象派等大师。他听的东西很杂,包括民间的东西也听。接触过很多民歌,对民族乐器也很熟悉。“跟吃东西一样,我不挑食”胡伟立不乏幽默地说。

在借鉴东西方音乐营养方面,胡先生奉行的是“拿来主义”的原则和态度,一切为我所用,取其精华,去其糟粕。在创作的把关上,他的门槛是很高的,无论什么作品一定得过他自己这一关。

尤其对一些新生事物或新东西,你可能刚开始不大习惯,不妨先放一段时间,等你琢磨透了,发觉其中的营养元素后再拿来使用。把握不准的东西先听,只要听了之后才有发言权。不要轻易为此下结论,存在的理由要慎重考虑。在大陆,有时会把流行音乐会与高雅音乐会分得很清楚,但在胡伟立看来,音乐只有好听的,和不好听的。

在自己的音乐里,他要传递一种积极乐观向上的人生观和真实的美的有价值的信息,并且让人人都能懂他的音乐。

11 干自己想干的事

胡伟立到香港的第二年回了一次大陆,到音乐学院探访时支部书记就问他:“胡老师,你去香港以后,你最大的感触是什么?”

他答道:“最大的感触是,在大陆我只有10%的时间做自己的专业工作,而90%的时间用来应付政治学习、人事的扯皮、要为了争取一点工作而去打通路子和关节。”到了香港他告诉人家他90%是干他想干的事。

这么多年来,一直很低调的胡伟立不大爱谈论自己,也绝少在公共场合露面。因为经历得太多,反而令他十分平和地坦然面对世事。

移居加拿大后他更喜欢平时钓钓鱼、打打网球,或是上网、在家弄弄电脑等。1997年,胡伟立退休了,这是他自己所做的决定。他把两个学生培养好、并将其扶植好之后便决定“退出江湖”,到加拿大定居。

12 师从马思聪

在香港,胡伟立收的两个学生是不收学费的,这主要是源于当初他师从马思聪先生。

1962年的时候他找到马先生上课,马先生听了他拉琴,了解了他的情况后便不收他的学费。胡伟立觉得这是一种人和人之间最真诚的互信,马思聪先生当年是爱才的,对他有期望。胡伟立一直跟了马思聪先生3年,直到马先生到了美国,此后便没有见面。

1986年他们通过一次电话,马先生一听到胡伟立出来以后,很是欣喜。说起音乐大师马思聪先生,胡伟立充满感激和情致。学生对老师的那种感恩之情永远刻在心中,不曾泯灭。

13 “万金油”

1964年中国音乐学院要成立,组织上让胡伟立改行,他原来的专业是小提琴。那时他已联系了上海电影交响乐团,人事档案也都准备过去了。结果在一次合校的演出中间,他上台一会儿小提琴独奏、一会儿手风琴伴奏,乐队他又是首席,又演奏自己的作品,可谓综合出击登台亮相。

其时中国音乐学院的正副院长是安波和马可,看完演出他们决定不放这个人。他跟院长讲,自己是搞西洋乐器的,留下来派不上多少用场,不如到上海电影交响乐团去发挥长处。他们告诉他今后可能会成立亚非拉音乐系,“你是有特别发挥的。”于是,胡伟立就被留在了中国音乐学院,用他自己的话讲叫:“万金油,打杂”。理论课没人上,他就去上;作曲课、和声课没人上,他就去顶。

1964年“四清”的时候,他便到西安去下乡。去了几个月后,在一次访贫问苦的走访行程中不慎掉到井里,把腰摔坏了,回来养了一年。从那时起,他基本上脱离了小提琴,一直在学校打杂。

14 朋友评价

胡伟立先生给人的感觉是,一点儿不显老,动作敏捷、思维灵动。看得出,心很年轻,属于人们愿意与之坐下来喝咖啡聊天的那种人。20年前的长发还留着但已成均匀的白,他坐定后突然披散开头发,随意地梳理了一遍,旁边的人怔怔地盯着看,仿佛是见了一个修仙的道人。

他回头去看那些片子的好坏,甚至评价自己的配乐在其中的价值,并不按当时卖座程度考量,他说“我是照着艺术的角度去写,艺术歌曲流行化,所以我写歌的时候,你听听和普通的流行歌不一样。”也许是因为一些坚持,使得那些电影里的音乐一直被记得。

15 淡泊名利

在北京电影学院工作时,胡伟立除了教学外还搞创作,那个时候主要是搞电影,电视剧和盒带,像李谷一、刘秉义、苏小明、关牧村等著名歌唱家,他给他们写了很多歌曲。

谈到创作,胡伟立说自己本着一个艺术工作者的社会责任感和良知,不大愿意违背自己的原则去迎合有些所谓时尚的东西。他对名利看得很轻,对做人有着自己的准则。他以为,一个人,只要能够保持自己的生活,你吃山珍海味也是一个胃,吃五谷杂粮也还是那个胃。再住几千尺的房子,躺下来就一张床。

现代人对物质的追求是越来越多,而且浪费也越来越多,占有欲也越来越强。越占有,你的心里越空虚,物质的东西越多,你的精神的东西就越贫乏。所以在他60岁的时候,他要反思和沉淀自己,把自己做个总结。在加拿大这个国度里,他做些有益于社会和人群的事情就是愉悦的。2003年时他的手坏了,此前他一直在土嘉堡乐队里做义工。

16 幕后奉献

作为一个作曲家,胡伟立始终在幕后做着辛苦的奉献。人们大多知道刘德华《一起走过的日子》,知道郭富城等明星,但一提胡伟立,大多不太清楚是谁,但这对他并不重要,重要的是把自己的事做好。

当记者问道:“这么多年在你的创作中有无最得意的作品?”

他说:“搞创作的人,每写出一个东西,就跟自己的孩子一样。当然有很多作品很有名,但也有不少没名气的东西,我自己也喜欢。”

比如,杜琪峰有一部片子叫《赤脚小子》,票房并不好,在香港才300多万。从票房上来讲,它是失败的。可是,这部片子却是他很喜爱的。还有徐克的片子《刀》,这部片子在香港的票房也不尽如人意。后来出了碟之后还是有观众喜爱的,胡伟立本人也很欣赏它。

17 至真性情

一头白发和飘逸的白胡须是胡伟立先生的外在表象,他说自己以本相示人,毫不掩饰自我,他坦言自己也曾犯过不少错误,但他承认并思悔改。因为他的至真性情,很多年轻人喜欢他。

他有好多学生毕业后分到北影录音车间,那儿的师傅向他反映说:“胡老师,你的这帮学生怎么这么牛气?”他跟学生讲:“你现在20多岁30岁,你不牛气,什么都畏手畏脚,你没有出息。过了30岁,已经看到那么多了,你还那么牛气,你也没出息。”

胡伟立回到电影学院为学生上大课的时候专门讲了哲学问题和方法,他以为,要学点哲学,你的思想才有指导作用。他给学生谈起了中庸之道。知足者常乐,大家都知道,你现在这么年轻,什么事儿都没干就知足了,这辈子有出息吗?你得拼搏才是。拼,你不能一辈子拼下去,没上山时你要努力上山,到了山顶上还执意留在那里就不对了。

你要保持一种很潇洒的心态走下来,你把山上的位子让给后头的年轻人。接着他又谈到感情和理智,搞艺术的人是很感性的,一定要在情与理中找到平衡点。在不同的人生时期这个点放在哪儿,这是个人生艺术。

18 幸福知足

他认为自己这辈子是有福的,一个是选择了自己喜欢的工作来作为职业而且还能挣到钱。第二个是,自己拥有一个很美满的家庭。胡伟立感慨地说,非常感谢自己的夫人几十年来忍受着他的坏脾气,包容着他,理解着他,为他提供了大后方一样的支持和鼓舞。和她一起走过的日子里,有质朴,更有辉煌。

,