食管癌是世界上发病率和死亡率都很高的一种恶性肿瘤,目前主要的治疗手段是手术、化疗与放疗。

随着靶向治疗和免疫治疗的兴起,食管癌的治疗也迈向了精准医学的康庄大道,今天这篇文章将系统梳理食管癌的研究进展。

一、不同的食管癌亚型与不同的治疗措施

食管癌有两种最为常见的组织学亚型,分别为食管腺癌(英文简写EAC)和食管鳞状细胞癌(英文简写ESCC)。

吸烟、饮酒和ALDH2基因突变是导致食管鳞状细胞癌的主要原因,而肥胖和巴雷特食管是食管腺癌的主要原因。

这两种主要亚型的治疗措施是不同的,很多药物临床试验入组前,也需要明确患者究竟属于哪一种亚型。切忌直接照搬使用,尤其是没有循证医学证据,直接将其他肿瘤类型的药物搬到食管癌上来使用。

图1 晚期食管癌主要的转移部位

食管癌发病隐匿,很多患者在确诊为食管癌时已经是晚期了。今天这篇文章主要归纳晚期食管癌的治疗。

食管鳞状细胞癌与食管腺癌的一线治疗手段仍是化疗,主要的治疗方案是5-氟尿嘧啶或卡培他滨联合顺铂或奥沙利铂。

食管癌对化疗比较敏感,有比较好的肿瘤病灶缩小和局部控制率。

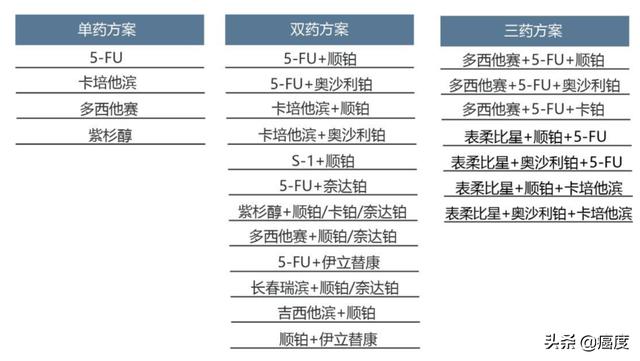

图2 食管癌的化疗方案

上图为食管癌一线治疗的化疗方案,单药适用于身体状况不好的患者,最为常用的是双药及三药方案。

客观上,放化疗仍然是食管癌一线治疗的基础手段,新兴的靶向和免疫治疗联合传统的放化疗,可以达到更好的治疗效果,尤其是能调动人体免疫获得对食管癌的长期控制。

二、食管癌的药物靶点和靶向药物

目前已经证实靶向治疗在食管癌治疗中具有重要作用,比较典型的药物包含针对EGFR靶点的西妥昔单抗(爱必妥),针对血管内皮生长因子VEGF靶点的贝伐单抗。

图3 食管癌的药物靶点和相关靶向药物

如上图,食管癌的药物靶点主要集中在EGFR、HER2、VEGFR、MET等。但实际获批的药物并不是很多,使用这些药物所需的条件如下:

曲妥珠单抗针对HER2蛋白高表达的食管癌,需要免疫组化检测组织样本,HER2为高表达。具体使用的时候需要与化疗联合。

雷莫卢单抗针对血管内皮生长因子受体,一般无需通过基因测序来验证VEGFR的表达或扩增。使用的时候需要与化疗联合。

帕博利珠单抗获批用于PD-L1高表达(CPS≥10%)的晚期食管鳞状细胞癌的二线治疗,也就是一线标准治疗后进展的食管鳞状细胞癌可在二线单药使用K药进行治疗。对于PD-L1高表达(CPS≥1%)的食管腺癌则是获批了三线的适应症。

纳武利尤单抗在日本获批用于食管鳞状细胞癌的二线治疗,即一线治疗耐药之后使用纳武利尤单抗单药治疗比二线化疗获益更好。

图4食管癌治疗药物的临床试验汇总

上图为食管癌的一些临床试验,列举了相应药物、针对靶点和临床试验数据。有的药物目前还未获批应用到所谓的指南上。

总体而言,提升幅度不是特别大,但至少有了一定的突破。

三、食管癌的基因突变都有哪些?

基因检测是一种工具,但现在有被过度使用的趋势。很多肿瘤患者没必要做一个含几百个基因的全套检查。

图5食管癌的主要基因突变及其概率

上图是食管腺癌和食管鳞状细胞癌的主要基因突变及其频率,也就是使用组织样板检测基因突变基本上都跑不出上面的范围。

我们结合上面部分内容可以看出,目前基于这些基因突变位点的靶向药物并不多。PD-L1、HER2蛋白表达可以使用免疫组化的方式检测,微卫星不稳定性MSI可以使用PCR的方式检测,费用都不高。

笔者对于食管癌患者的基因检测持保留态度,想详细交流的朋友推荐到癌度APP的基因检测群组就这一问题进行探究。

四、启示及展望

经过对最新的文献资料进行系统梳理,可以看出食管癌的靶向和免疫治疗仍有一段很长的路。

目前一线治疗还做不到完全摒弃化疗或放疗,靶向治疗主要通过一些免疫组化检测指标,判断药物的适应性,且需要和化疗联合。

免疫治疗目前已经攻克到二线治疗。尽管二线治疗单药PD-1用于传统的二线化疗。

如何提升治疗应答率?让起效的患者能减缓耐药,增加生存期,如将放疗等治疗联合应用上去是否会更好,这些问题都将会在后面探讨。欢迎关注肿瘤药讯。

总之,根据患者基因和分子分型,使用合适的药物进行联合治疗是趋势,食管癌也应如此。

参考出处

1.Esophageal Cancer Treatment (Adult) (PDQ®) Patient Version.National Cancer Institute (US); 2002–.2020 Oct 2.

2.Yan-Ming Yang, et al. Signal Transduct Target Ther. 2020 Oct 7;5(1):229.

3.Harada K.et al.F1000Res. 2020 Oct 1;9:F1000 Faculty Rev-1189.

4.Ugo Testa. et al. Medicines (Basel). 2017 Sep 14;4(3):67.

,