■从天而降

用母亲的视角看女儿,虽然有点意思,却是无奈之举,所以,总觉得没见到主角是个遗憾,这份遗憾随着明清阿姨对许晴绘声绘色的描述而变得愈发强烈。采访临近结束,卧室的门忽然拉开一道缝,从里面探出一张很清纯的女孩的脸。苏玫眼尖,脱口叫道:

“许晴!”

明清阿姨也没想到女儿会突然现身,忙向我解释:“晴子中午才到,又困又累,我就让她休息了。”

“这样好。”我颇有些兴奋地说,“结尾太有戏剧性了。”

和许晴随便聊了几句,我和苏玫起身告辞,许晴把我们送到楼外,转身问我:“你要回家吗?在什么地方?”

“和平里。”

“哇,太巧了,我去办事,刚好路过那儿,你跟我走吧,我叫了车。”

很会察言观色的苏玫立刻说:“那我先走了,我跟你们不顺路。”然后在我耳边悄声道:

“您没看出来?许晴这是特意要送您。”

“嗯。”我点头。这女孩,她要为你做的都让你觉得很自然,不刻意,说难听的是“会来事”,说好听的叫“懂事”,太有心了。

车上,许晴就像跟我是老相识,我也把她看成邻家女孩,两个人在一起聊得很开。准备跟男朋友尤勇分手的事,也是她在车上跟我说的,后来被我捅到报上,让勇子经历了一次撕心裂肺的失恋之痛。

车子驶到和平里了,我和许晴约定保持联系。她伸出小拇指:

“咱俩拉勾。”

我笑了:“多大了,还搞小孩子把戏。”

“不嘛。”许晴撒娇,“不拉勾你会变的。”

“拉了勾就保证不变了?”我嘴上这么说,手却伸出去与她的手指相扣。

放下我,车子再次起动,许晴摇下车窗朝我喊:

“等我电话。”

■归去来兮

很久没有许晴的音讯了。那还是两个月前,她从新加坡打电话给我,说某月某日回国。

“这次回去就不走了。”快乐的音调里弥漫着即将归来的喜悦。“我们选个幽静点的环境,美美地聊上一天。”

她每次和我通话,大都利用拍摄的间隙,常常是刚说到兴头上,就被导播的呼唤所中断。而彻底摆脱这种紧张的工作状态,情况则完全不同了,可以毫无顾忌地进行我们的谈话。

“OK!”我在台历上记下了这个日子,用一份同样的心情和她相约:“二十天后,北京,不见不散。”

那个日子很快到来了,晚上,我把电话打到她家里,满以为会听到一声热情的欢呼,谁知接电话的却是她妈妈。明清阿姨告诉我,许晴的归期推迟了,新加坡方面不放她,又续签了两部电视剧,最早也要明年2月底拍完。

“晴子回来马上会联系你的。”这位老一代舞蹈家给了我一个十分肯定的回答。

打那以后,许晴音信杳无。

终于有一天,我从朋友家回来,已是午夜时分,刚打开房门,电话铃声就随之骤然响起,一个熟悉的声音向我传递着压抑不住的兴奋:

“我回来了!”

“噢,是小盖呀。”我故意卖关子。

“什么小盖、小锅(郭)的,”她也装出情人吃醋的腔调,“我的大记者,你身边的女孩是不是太多了,大概早不记得我了吧?”

我立刻用一首歌来回应:“你悄悄的蒙上我的眼睛,让我猜猜你是谁?……我只是故意在逗你。”

“可我还是不知道,你到底猜没猜出我是谁?”

“我想你不会是那个刁蛮任性的‘小点格格’吧?(许晴在新加坡电视剧《百忍成金》中饰演的女主角)”

“噗嗤”,许晴笑了。接下来我们便让这个月的电话费增加了很大一笔数目。最后约定,后天我去她家里。也许只有家才能为我们的嗨聊提供一个不被打扰的幽静环境。

■“喜欢的人,我就交往”

“哇!你今天的形象给人感觉特别好。”许晴用一句热情而不失真诚的赞赏,迎接了我的到来。

她是一个很能讨人喜欢的女孩,一颦一笑,一言一行,都让你觉得很舒服,很真实,自觉不自觉地就拉近了彼此间的距离,解除了对她心存的防范,而与之亲近起来,尽管我是个常年和明星打交道的记者。

落座之后,明清阿姨为我沏上茶,寒暄几句,便告辞出去,轻轻带上房门,留给我们一个自由谈话的空间。

“晴子,我真想抛开一切功利,和你做一次完全放松的交谈。”我开口说,“可是没办法,今天上午,一家娱乐月刊的主编给我来电话,约一篇写你的文章,他说读者很关心你的近况。怎么办呢?无论作为记者,还是你的朋友,我都有义务有责任让你和读者进行交流,如果这也成为一种功利的话。不过,在我们今天的交谈中,只把它作为一个附带的话题,好吗?”

“好的,我欣赏你的观点。”她表示赞同,“人与人之间的交往,常被看做相互利用,尤其是一个记者和一个演员,一旦建立了友情,更被说成是功利性的,这样很不公平。所以,因为这个原因,我拒绝过很多记者的采访。在新加坡,除了妈妈,我只和你一个人通电话,而且是把你作为我要好的朋友;我们也很少谈及写文章之类的事情,除非是一种‘必需’,那也是在友情基础上的相互支持。”

我从许晴颇为严肃的脸上,读出了她思想的坦诚,相信那绝不是“做”出来的,因而也就摒弃了一位好心的同行对我善意的忠告:

“和明星,特别是和女明星接触,千万要有所警惕!她们那‘甜哥哥蜜姐姐’式的香言软语,柔情蜜意,会销蚀我们的意志,变成天下‘一字号’的大傻瓜!其实她们只是利用我们手中这支笔,来给她们‘扬腕儿’,最后还不是把我们一脚蹬开,视同路人?事实上,你就曾为一个两获‘百花奖’的影后大唱赞歌,结果怎么样?你和她在去青岛的火车上邂逅相遇,她竟然问‘你是谁’?这不装孙子么!对她们不能动真情,一定要敬而远之,她们利用咱,咱也利用她们,一件‘差事’而已。”

我想,同行说的不无道理,也很实际,但人和人都藏着戒备心理,怎能有信任可言,又怎么会拥有真正的朋友呢?

许晴好像读出了我的心思,忧忧地说:“好些人总认为我有人缘儿,会来事儿,尤其会讨好记者,这实在是一种误解。上次回来,有个记者来采访我,千方百计想从我这里套出点‘花边新闻’,被我毫不客气地赶跑了。当时,尤勇也在场,他对那个记者说:‘这回你知道许晴的厉害了吧?’其实我很单纯,我不愿把人想得很坏,妈妈就总说我傻,容易吃亏上当,被人骗了都找不到东南西北。但我就这种活法,喜欢的人,我就交往,不喜欢的,也不跟人家假惺惺,不管他是谁。我相信缘分,更看重感觉,比如我们俩,算今天也只是第二次相见,然而第一眼,我就感觉你值得信任,也包括我妈妈,她也有同样的感觉。我们会成为朋友,甚至是非常好的朋友,而并不在乎你是不是记者。”

“所以,‘人间自有真情在’;所以,我们就成了非常好的朋友。”

说着,我和许晴都笑了。

“那么,就让我们用这份美好的感觉,来支撑我们的谈话吧。不过,”我提议,“我们倒是应该换一个话题了。”

■谈情说爱

人有时很怪,没见面,觉得有一肚子话要说;可坐在一起,一时却又不知说什么好了。我们就这样默默地对视着,彼此会心地一笑。忽然,我想到两天前和比现在的范冰冰还漂亮且有内容的林芳兵交谈时,谈到了如何看待爱情、婚姻和情人的问题,于是,也向许晴抛了出来。

“我还没有结婚,有些问题尚无感性认识,只能理性地谈。”许晴说,“爱情是很微妙的,是两个人之间的一种感觉,比如一个眼神、一个动作所传达的信息,任何第三者都不能真正体味。所以,很难把它说清楚。再比如‘情人’的问题,到底什么叫‘情人’?”

“你是说很难界定?”

“是的。如果‘情人’就是指一个有妇之夫或有夫之妇,有另外的异性朋友,而他们之间又超越了一般意义上的朋友关系,那么,假如我的丈夫有情人,我绝对容忍不了。反之,我想他也不能容忍。”

看她一脸的严肃和认真,倒把我逗得哈哈大笑起来。

“让你这个小女孩谈‘情人’问题,实在有点苛刻。”我自责道,“我们还是探讨一下恋爱和婚姻吧,这对你要容易些。有人说演员善于逢场作戏,对生活对爱情同样如此,是一种难以疗治的‘职业病’。请问许晴小姐,你是如何看待这种说法的?”

“我否认!这是无端的猜度,是一些人主观臆断所使然。”许晴立刻对演员的人格和尊严加以最坚决的捍卫,“照此说法,医生也不该结婚了,因为他们整天接触人体。其实,演员里有很多人是绝对忠于爱情的,像你提到的我的学长林芳兵,而普通人当中却有不少视爱情为儿戏者。”

“哦,许晴小姐,您阐释了一个哲学上的观点。”我半玩笑半认真地说。

“别拿我寻开心了,我可不是你说的什么黑格尔,什么萨特。”她道,“我只想说各个层面的人都有相同和不同的人生态度,对于爱情,每个人的理解不同,其行为也就不同。社会舆论一般谴责那些对爱情不专的人,比如一个男孩或一个女孩谈过多次恋爱,就对他(她)表示很轻蔑。而我觉得婚前男女都可以谈恋爱,也可以谈很多次,并不只是他或她一个。如果真的只谈一个,他们就结婚了,固然应当受到尊重;若是谈了很多次,但每一次都是真诚的,后来发现对方或双方都觉得不合适而分了手,同样无可厚非;如果只图一时快乐,或有利可图,而谈了很多个,那么,对于这种行为,我是很排斥的。我自己就曾谈过几次恋爱,每一次都非常投入,都爱得很热烈,虽然最后由于这样或那样的原因而分手了,也不会否定那段感情经历,因为我每一次付出的都是真情。即便必须分手,也是反反复复犹犹豫豫,并非一下子就了断的。我始终追求高质量的婚姻,无论对我,还是对他,都要有安全感和责任感,所以,要结婚就不要离婚,要么我就不结婚,甚至和男朋友的关系发展到很深的程度都可以,而一旦结了婚,那我们俩就应该是永久的。既然如此,双方就不能去找什么‘情人’,尽管有人认为‘情人关系’能够反促进婚姻和家庭的稳定,是爱情的一种补偿形式,但我总觉得有点‘移情别恋’的味道,也绝对会产生负面影响。”

“精彩!”尽管我不十分赞同她的观点,却不能不认为她分析得蛮有道理。停顿了几秒钟,我问:

“有传言说,你和你的男朋友掰了,是否确有其事?我还听说,你对个人情感问题一向讳莫如深,尤其不愿对记者透露,所以几次想问你,都是话到嘴边口难张。非常巧,我来之前刚好收到他寄给我的新年贺卡,因而抱歉相问,不知许晴小姐可愿谈否?”

“是这样的,我和他有过君子协定,不对外界讲有关我们的任何情况。”许晴说,“但对你例外。”

“真的吗?难道你不怕我把你的事情公之于众?”我特意强调,“我毕竟是记者呀!”

“不怕。”她意味深长地看了我一眼,让我感受到一种特殊的信任,而我能够负担起这份信任的重量吗?

许晴好像没有去想我心理上可能发生的微妙变化,她的视线停留在我手里的那张贺卡上,声音忧郁地对我讲述了他们的一段挚爱恋情……

“现在我和他不再是恋人关系,但还是好朋友。根本原因,是我过去太感情第一、事业第二了。我刚毕业一年,事业上还要去发展,过早地把自己陷进感情里,牵扯了很多精力。再就是我和他都是对感情非常投入的人,尤其他经历过一次婚姻的失败,对爱情看得很实际,我害怕由于某种原因不能最终完成我们的婚姻,而使他再一次受到伤害,这对他是不公平的。”

许晴的话让我有了一份感动:“你总是替别人着想。”

“其实也是为我自己着想。”她很坦诚,“如果我们最终不能结合,却拉长了恋爱的过程,在这个过程中把我们弄得心神不定,事业事业干不好,感情感情处理不好,那么,对我也是不公平的。所以,我想摆脱这种关系的约束,一个人生活一段时间,好好去拍戏。”

“我注意到了一个问题,”我问许晴,“你说的‘某种原因’,是不是真的有所指向?”

“是的。我说过他心很重,而我一个人在新加坡拍戏,剧组里有男演员请我去吃饭,其实很正常,可话一传到他耳朵里就走了样,他便来问我,我只好对她解释,他理解了,消除了芥蒂,我却因此搞得心里很烦。”

看得出来,这并非不是造成他们由“恋人”关系回归到“朋友”关系的一个重要原因,为此我感到怅然和惋惜。他也是我十分要好的朋友,为人善良、敦厚,有时憨得可爱。记得那次朋友聚会,一哥们喝高了,满嘴胡吣地指着他说:“许晴这么一个清纯、美丽的女孩,怎么跟了你这么个傻小子?真是‘鲜花插在牛粪上’。”他和他所塑造的众多艺术形象一样,具有一身的英武之气,是条典型的汉子。因此我以为当众受到这样大伤自尊的挤兑,他定会勃然大怒,谁知他竟宽厚地一笑,事后也没跟那哥们生分,只是私下里悄悄埋怨他说:“你也忒不照顾哥们情面了。”对方自知酒后“失言”,连连道歉,以后逢人便说:“这小子真没把自个儿当‘范儿’,在演艺圈‘腕儿’级明星里难得,行,够朋友!”

对于他和许晴这样一对儿任性、演艺都令人称道的哥们、姐们,我是多么希望他们能够结成美满姻缘啊!许晴从我的沉默中读出了我的思想,她诚恳地说:

“我们虽然恢复到‘朋友’关系,但还是比一般朋友要亲近得多,如果我们有缘,最终还是会走到一起的。”

而我知道那根本不可能了,因为“他”的继任者们早已对许晴垂涎三尺,跃跃欲试,那么,情感丰富的许晴,除了刻骨铭心的初恋,还会放不下这个第五任的“他”吗?

■快乐时光

“我明天返回新加坡,《烈火情人》还有在那儿和泰国、印度尼西亚的几场外景戏,3月底拍完,最迟4月初我就彻底回来了!”许晴的兴奋溢满了整张脸。

时间过得好快,一眨眼就到了“百般红紫斗芳菲”的季节,许晴却没有如期回国,而是隔了一个月,呼吸着甜甜的石榴花香归来的。她第一次约我见面,身边还跟了个摄影师,随走随拍,走哪儿拍哪儿。这位摄影师就是《解放军画报》摄影记者秦晓光,一个天生干摄影的主儿。

“我左眼1•5,右眼0•1,我妈生我时产钳夹的。绝了,玩摄影不用睁一只眼闭一只眼了。”

这话能让人笑喷,是晓光后来对我说的。那天他显得特别拘谨,甚至有些唯唯诺诺。

“你们一个大明星,一个大记者,在你们面前我就一俗人,哪敢张嘴呀我!”

晓光这一心理活动,也是他后来告诉我的。当时,照片拍完了,许晴就近请我们去燕山大酒店喝咖啡,看晓光一副放不开的样,我说话故意带了个脏字,就见他蓦地直起身子,嘴里像憋着一大口气终于呼了出来。

“哎呦,原来文人说话也带‘他妈的’呀,这下好了,哥们也别装了,差点没把我憋死!”

我和许晴听了大笑。

过了片刻,许晴对晓光说:“你先走吧,我和维国再坐会儿。”

“别呀,”我阻拦,“一块儿聊呗。”

“不啦不啦。”晓光扯谎,“我还真有个事,不能不去,你们聊你们聊。”

晓光走后,我埋怨许晴:“看你,这不是人家嘛,多让人没面子呀!”

“没事的。”许晴说,“晓光是好哥们。”

数日之后,许晴又把好哥们晓光和我约上,一块儿去歌厅唱歌。我们是下午去的,歌厅里很安静,好像就我们这一拨儿客人。初进歌厅,我还不大敢张嘴,晓光抓起麦克风说:

“自娱自乐,又不是上台表演,我这破锣先敲一通儿,你就没啥不敢的了。”

其实,晓光唱得蛮好,一首《东方之珠》,韵味很足。唱罢,他把“麦”递到我手上,许晴也鼓励我:

“绝对没问题,我都给你点上了,《你悄悄的蒙上我的眼睛》。”

“真唱这首呀!”随着音乐声起,我也只好硬着头皮了,就连我自己都不知道我是怎么唱下来的,只感觉我的声音有些抖。

“不错嘛,呱唧呱唧!”许晴给我鼓掌。

“还成嘿。” 晓光也跟着附和,“再多唱几首,您就歌星了。”

就这样,你一首,我一曲,唱得十分尽兴。许晴呢,除了在我和晓光的强烈要求下,演唱了《明天会更好》,除此之外,她始终兼职服务生,一会儿为我和晓光续茶,一会儿又给我们削苹果、剥香蕉,照顾得很是周到。

■一篇酸文

许晴突然告诉我她要去美国学习:“一个演员不能总是不停地‘释放’,而更应当不断地给自己‘蓄电’,这样才能保持最大的能量。”

她计划在美国那种语言环境里,把英语学得扎实些、牢固些,使之更有条件在国际上拓展事业的外延;她还计划到好莱坞浓郁而高品位的艺术氛围中,去获得一种表演感受,并且观摩他们的拍摄和制作,虽然她还未曾考虑过将来要去做导演、干制片,但广泛涉猎能够开阔视野,对表演也会大有裨益。

“从美国回来后,我要好好拍几年戏,对自己、对观众有个交代。”

她计划中的美国之行,又触动了我这个记者的敏感神经,饱蘸激情地写下了《许晴又要远行》,刊发在《北京娱乐信报》的前身《戏剧电影报》上。该报编辑部主任李波约我去他们报社,正巧碰上总编辑、《京华烟云》编剧杨晓雄从楼上下来,见到我,晓雄赞赏地说:

“见过写新闻的,没见过用散文诗写新闻的,你可是创了新了。我跟李波说,头版,‘独头蒜’,马上发!”

“杨总抬举了,惭愧惭愧!”我嘴上假模三道,脸上却沾沾自喜。然而,我的这份得意还没在心里存放多久,就在几天后遭到了《渴望》编剧李晓明的奚落:

“什么‘胡姬花的馨香还在情思中弥漫,你又要去吮吸玫瑰的芬芳’。还什么‘你走了,留给新加坡一个永恒的倩影’。哎我说,你酸不酸呀?我可牙倒了。”看到我一脸不尴不尬,晓明又往回找补:

“写得不错,除了酸点。”

我说:“得了吧我的大编剧,别挤兑我了你!”

“真的,还不错还不错。”晓明拍了下我的胳膊。

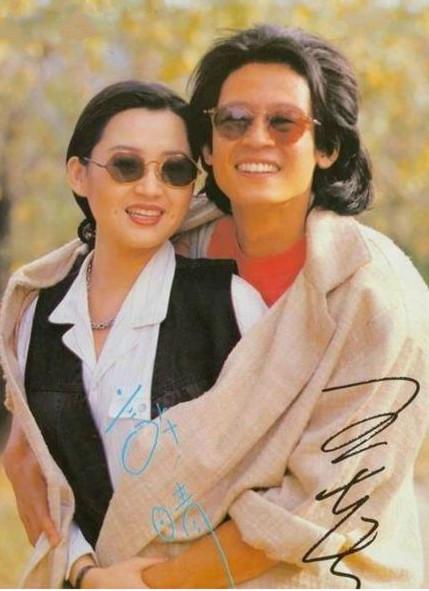

许晴赴美求“学”的计划延迟了,因为大导演赵宝刚力邀她和风头正劲的王志文在都市情感剧《我本无情》(后改为《东边日出西边雨》)中担纲男女主角。这也是许晴与暗恋她多年的王志文继《皇城根儿》之后再度牵手,而这一“牵”就牵出了一段传说中的“许晴式恋情”,把王志文搅得神魂颠倒,她自己也在纵情中迷失。“许王恋”更是就此终结了我和许晴交往的“蜜月期”,进入到漫长的“冰河纪”。