“在抗日战争中,无数英雄用血与泪铸造了一条民族独立自由之路。”,八年抗战,我们用几千万英雄的鲜血,换来了民族独立自由。中华民族几千年历史上,从来都不缺乏英雄。

指挥千军万马,打得日军武士道精神掉落一地的将军们是英雄,抱着敌人同归于尽的抗日战士是英雄,为保护我军军事机密英勇牺牲的老百姓同样是英雄,在抗日前线枪林弹雨中抢救伤员和死神“交手”的军医们同样是英雄。

关于抗日英雄的悲壮故事图鉴中,手拿钢枪的英雄故事,大家可谓是耳熟能详,但是对于以手术刀为武器的军医英雄故事却很少“科普”。

今天这篇文章的主角是一位抗日军医烈士,他“弃笔从戎”、“弃家为国”,奔赴在战火连天、危险重重的抗日前线上,最终年仅28岁英勇殉国!

令人万分遗憾的是,这位抗日烈士埋骨他乡却一直没有亲人过问,英雄之躯在玉米地整整埋骨70余年,温暖人间的是,一位农民却默默的为烈士当了70年的守墓人,并在农民的不懈努力下,终于让英雄荣归故里!

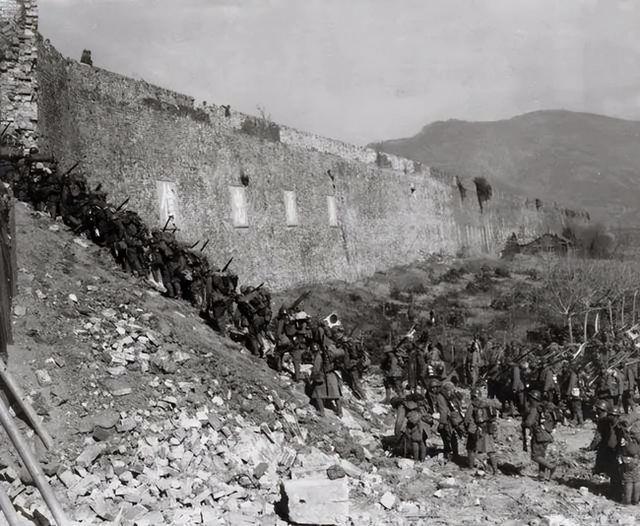

松山会战这位军医英雄名叫郑发平。他牺牲在了抗日战争的松山会战中。

松山会战开启了我国反攻日军的“启动键”,松山会战第一次将日军一个联队成建制的消灭,这是军事上一次伟大的胜利。

对于日军士气上的打击是空前的。在战略上,此次战役的胜利,更是让我国对外武器运输生命线彻底被打通,这大大加快了抗日战争的胜利。

另外一方面,此战的反攻胜利,也极大鼓舞了我国军民的士气,从这一战起,日军的败亡已经不是问号了!

当然,松山会战的胜利,同样也是用英雄们的鲜血染红的。关于松山会战的惨烈,历史学家们书写的一字一句似乎都是带血的。

“你能想象一个齐装满员的主力步兵营最后抬下战场只有8位吗?而且全员带伤下火线!”、“你能想象我军一个装备精良的步兵师最后只剩下两个人人带伤的步兵连吗?”。“你能想象此战几千不满18岁的娃娃兵为国捐躯吗?”,在这场惨烈战争中,郑发平就是71军87师260团的一名军医。

军医烈士郑发平,在1942年参加抗日战争以前,他是一名很出色的医生,也有着一个温柔贤惠的妻子,从人性的弱点来看,呆在家里“老婆孩子热炕头”肯定是更好的选择。

更何况以郑发平医生的职业,他完全可以过上不错的生活,但“天下兴亡匹夫有责”的这种价值观让郑发平毅然决然地踏上了战场,成为了一名军医。

郑发平应该明白,军医同样是一个高风险的兵种。1944年松山会战打得极其惨烈,轻重伤员一批批地被抬下战场,松山战场就像是一个人间炼狱。

郑医生为了给国家救回更多有战斗经验的老兵,在一次战斗中,他更是以大无畏精神冲上战斗前线。

然而,枪炮无眼,死神还是盯上了郑医生,在日军猛烈的炮火下,郑医生倒下了。虽然战士们拼死背着他到了后方医院,但终究还是伤重不治身亡。

埋骨玉米地70年在那个人命如草芥的战争年代,战死这个词似乎也变得不那么沉重。因为通讯和交通的落后,也因为民国时代阵亡将士通知系统不规范。

也许国军的长官们,对于阵亡一个“小小的军医”,在意程度也不高,因此郑医生的阵亡通知单并没有送到他妻子手中,他妻子致死都不知道他为国捐躯的丈夫,到底安葬在哪里。

然而,郑医生生前种下的善良还是得到了回报,他被战友们安葬在一个董姓农民的玉米地里,因为郑医生之前在云南施甸县由旺镇

驻扎的时候,他在救助伤病员的同时,也在无私地帮助着当地村民。因此,郑医生牺牲以后,他的墓地就被董接林父子细心地照顾着。

在父亲死后,董接林这个“守墓人”更是一做就是70多年,不仅如此,董接林更是为了“郑医生能够回家”这件大事,一干就是几十年。

哪怕他手中只有很少的资料,他也从来没有放弃过寻找郑医生的亲人,因为董接林明白,郑医生牺牲后最大的愿望就是回家。

寻亲然后凭借董接林一个老实巴交的农民,他毕竟能力有限,因此几十年下来,郑医生仍旧没有等来自己的亲人。

2017年,也许是连上天都不忍烈士“忍受思乡思亲之苦”,一次偶然的机会,董接林为抗日烈士郑发平“寻亲”的事情被学者苏锦泽知晓了。

于是,苏先生将郑医生的故事发到了网上,这一回,互联网成了一个“正义的骑士”,郑医生和他的女儿郑冬香,终于在互联网几百万点击率下,实现了70多年后的“重逢”。

是的,郑医生的女儿已经七十多岁了,在郑医生参军的时候,女儿才8个月大。

郑发平的女儿

而董接林为烈士七十年如一日的“照料”,也感动了无数网友,甚至有评论称,这是一个感动中国的人物。

报恩,这是董接林最朴素最有光的价值观,就因为郑医生帮助过他们,是他们心中的恩人,他们一照顾就是两代人,就是一辈子。

另一点,是董接林对烈士的“感恩”,郑医生是为国牺牲的烈士,在他们朴素价值观中,烈士就是他们的恩人,是值得他们一辈子去守护的,这也是朴素的“董接林们”身上最可贵的精神。

郑发平是一位当之无愧的抗日英雄,他用自己的医术,将无数抗日战士从死神那抢救回来,他的牺牲是值得后人永远铭记的。

这也是为什么他牺牲后被安葬在云南玉米地里,70多年无亲人过问,董接林仍然忠诚守护的原因,因为他是烈士,是国家的功臣,是每一个有良知的人的恩人!幸运的是,郑医生终究还是“回家”了。

,