撰稿人:无知有畏

易中天先生曾经在一次节目中说乾隆是混蛋,导致乾隆的后人状告易中天。这件事引起了轩然大波。目前,社会舆论多倾向于易中天先生,说易中天是真性情,乾隆为人好大喜功,农家乐审美,破坏文物。而我认为,先抛开这个问题,一个知识分子,在做节目的时候说出这种粗鄙话确实有些欠妥。当然,易中天称某某是混蛋,也不是一次两次的。他也曾经在做节目的时候称,《三国演义》。

三国演义的问题,我在之前的文章已经提及了(详见《品《易中天品三国》——兼谈历史小说与历史文献》),现在就来说一下如何评价乾隆的问题。目前网上一般网友对于乾隆的评价基本上是负面为主,集中于:他是“败家子儿”,败光了清朝的积蓄;他是“盖章狂魔”“弹幕达人”“农家乐审美”破坏了很多文物;他好大喜功打了很多,不应该打得仗。这些说法是否正确呢?我认为说的有道理,反应了一些客观史实,他的确好大喜功。不仅要展现自己的“武功”,四处征战。更要展现自己的“文治”,尤其是到了晚年,强行的免捐税,然后再让各级官员给皇上进献礼物,导致了和珅崛起,清朝腐败严重。在文物上,乾隆皇帝也的确喜欢盖章、题字,甚至连书画的留白部分都不放过。但是,这种看法又是片面的,乾隆皇帝实际上在中国历史上算得上不错的一位皇帝。

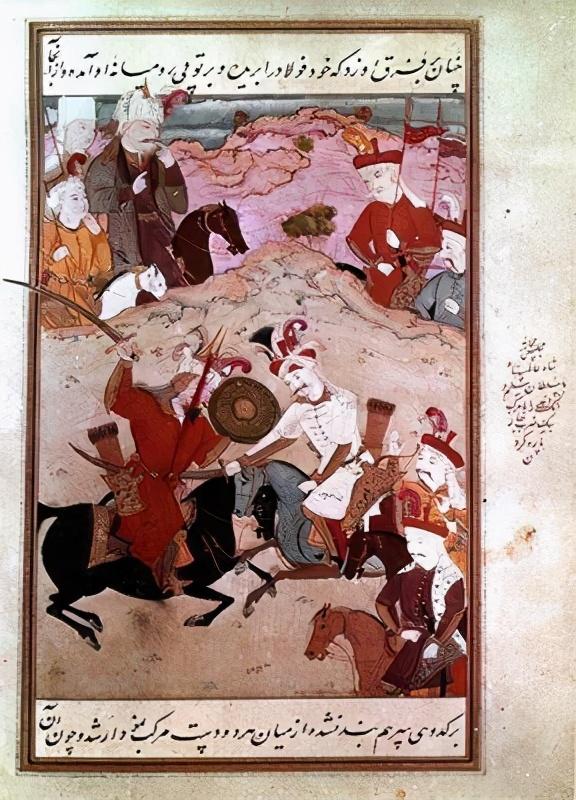

“盖章狂魔”乾隆皇帝的杰作

首先,先说审美和文玩的方面,众所周知,文玩鉴赏水平提高需要不停地鉴赏真文物,乾隆作为清朝在位时间较长的皇帝,占尽了天时和地利,接触到的文玩自然不少,加上他本人文化水平在当时也不低;而所以他的文玩水平还是有一定水平的。今天故宫博物院收藏的文物,有相当一部分是乾隆时期收藏的。

工艺品方面,乾隆皇帝在琉璃器、瓷器、玉器方面都有造诣,也推动了这些工艺品的发展我们以瓷器为例,乾隆皇帝不仅积极搜求古代的瓷器,还十分重视瓷器的生产情况。他曾派专人赴景德镇主持窑务,使得这一时期,在恢复明代曾经失传的官窑生产工艺的基础上,还持续不断推出新的工艺、品种。如乾隆时期,明朝景泰年间盛行的掐丝珐琅(景泰蓝)突破了瓶、碗、壶、盘之类范围,扩大到了家具上,如下图掐丝珐琅烛台,算得上是一件珍贵的艺术品。

对于乾隆皇帝的审美,这里不得不提一件天津博物馆馆藏的匏器工艺品,是乾隆皇帝十分喜爱的。匏器就是葫芦器,这种工艺品常常可欲而不求,需要工匠的手艺和自然的天成,千百件葫芦中只有一两件能长成与模子契合的作品。这件工艺品是用刻有花纹文字的母模分块包裹在嫩小的葫芦路外面,让其循着模型长成。这件匏器造型优美,巧夺天工,深受乾隆皇帝喜爱。笔者有幸在天津博物馆见过这件作品,按照今天老百姓的话说,就是被乾隆皇帝“盘”的油光锃亮。

乾隆皇帝赏玩过的葫芦瓶

另外就是关于乾隆皇帝的文学水平问题,目前网上普遍认为他文学水平很糟糕,他一生40000多首诗词(超过了《全唐诗》所有的诗歌数量),基本上都是“儿歌”水平,纯属凑数,这个说的很有道理,从乾隆皇帝开始写诗,到他驾崩几十年时间里,即使每天都在写,平均每天也要写诗超过一首,诗词质量自然没有保障。

但是,另一方面乾隆的文学水平又被今天的网友有所低估,乾隆的文化造诣在封建帝王中算得上名列前茅,即便一般士人也不能比。乾隆自小就接受了系统的汉儒文化教育,他在《《御制乐善堂全集定本庚戌年原序》中曾自言:“余生九年始读书,十有四岁学属文,今年二十矣,其间朝夕从事者,四书五经、《性理纲目》、《大学衍义》、《古文渊鉴》等书,讲论至再至三,顾质鲁识昧,日取先圣贤所言者,以内治其身心,又以身心所得者,措之于文,均之有未逮也。”网上为大家展现是乾隆诗歌多是“一片两片”这类的作品,却乾隆一些写的还算不错的诗歌并没多少人知道。有学者概括乾隆文学思想就是“醇雅”的文学观,“醇”与“雅”一直是自顺治起,清朝帝王对文章创作的重要要求。康熙也要求文章写作要“归于醇雅”。“醇雅”代表的是符合“道”、文字平实简练、又富有内涵的文学风尚。如《题李白春夜宴桃李园图》“飞觞醉月共游盘,银烛烧阑兴未阑。漫惜光阴如过客,于今已作画图看。”就是借李白的《春夜宴桃李园图》表达自己对时光流逝的惋惜。

在执政方面,乾隆皇帝算的上是明察秋毫。他继位之初,由于对祖父康熙皇帝感情较深,处处向康熙皇帝学习,执政宽仁,这导致了贪腐现象的出现,他自称:“见朕办理诸事往往从宽,遂一以纵弛为得体”。乾隆十三年,他借自己最珍爱的富察氏皇后去世,有的官员百日内剃头,对皇后大不敬为理由,一怒之下处死、革职不下百名高官,执政风格从宽大变成了严厉,人们都知道雍正皇帝雷厉风行,在位期间致力于整顿吏治,但很少有人了解到乾隆皇帝所整治的贪污大案远超过其父雍正皇帝。在这里我们再纠正一个历史认识错误,那就是乾隆皇帝败家子儿,败光了他父亲雍正皇帝存的钱。这个说法的依据是雍正年间,国库存银有6000万两,乾隆年间只有800万两。清朝的国库存银变化主要取决于这位皇帝做过什么事情,如遭遇旱灾、涝灾等自然灾害、发生战争等。雍正皇帝在位时期,也曾在青海作战。根据史志宏编著的《清代户部银库收支和库存统计》,雍正七年、八年,国库存银都超过了6000万两,而雍正皇帝驾崩的时候,国库存银只有3000多万两。乾隆皇帝在位的时候,国库存银也曾达到过6000多万两,以雍正年间存银最丰盈的时期来对比乾隆年间存银最匮乏的时期,显然是有逻辑问题的。

乾隆皇帝的画像

当然我们必须会承认。乾隆皇帝的确是个好大喜功的人,他也很铺张浪费。他晚年的时候。为了维持他宽仁治民的形象,还四处减免赋税。而国库存银不足,就任用和珅等奸佞之臣。这也导致了把整个国家变成了一个巨大的贪腐机器,最后导致了白莲教起义。

作为一个传统农业社会的帝王,乾隆皇帝也十分重视农业,由于这一时期政治安定,经济发展,农业生产有较大发展,传统农学也发展到封建社会的巅峰阶段,据学者不完全统计,这一时期撰刻的传统农书就多达一二十种。如杨山山的《知本提纲》,以阴阳五行的理论解释农业生产,把传统农学理论进一步系统化,有相当高的水平。提及农业,就不得不提上流传一个段子:就是康乾盛世是土豆红薯的盛世,实际上,正是康乾时期的稳定,导致人口增长,导致了土豆红薯的推广种植,乾隆五十年,乾隆皇帝意识到“番薯(即红薯)既可充食,兼能耐旱,必使民间共知其利,广为栽种,接济民食,亦属备荒之一法”。所以,晚年的乾隆其实是最早将红薯这种高产作物进行推广的皇帝之一。

说到乾隆,不得不提的就是乾隆与“十全武功”这个话题。首先我们要知道十全武功都是什么,乾隆《御制十全记》称“十功者,平准噶尔为二,定回部为一,扫金川为二,靖台湾为一,降缅甸、安南各一,即今二次受廓尔喀降,合为十”。下面简单介绍一下:

两平准格尔部,解决了自康熙、雍正以来的边疆问题,扩地千里;

平定大小和卓木、清王朝正式统一了西域;

两平金川,大小金川,位于今四川西北部大渡河上游,是内地入青藏高原的必经之路,其战略意义重大。两次金川之役,耗费了清王朝数千万帑银;

平定林爽文之内乱;

征讨安南,介入安南事务,最终清军败退,但安南鉴于清朝国力,称臣,成为清朝属国;

征缅甸,起因是缅甸军队进行骚扰中国云南地区,清军反击,具有自卫性质,但后来侵入缅甸,最终战败,缅甸鉴于清朝国力,称臣,成为清朝属国 ;

两平廓尔喀(今尼泊尔),击退廓尔喀对中国西藏的侵略,并确定了金瓶掣签制度,一直沿用。

如果分析十全武功,我们可以看出,虽然有很多“武功”很难称为战功,并且耗费国库无数银两,加深了人民的负担,体现了乾隆皇帝的好大喜功。但另一方面,这些战争也在一定程度上奠定了中国近代的版图,对于促进我国统一多民族国家的发展具有意义。

清朝全盛图

综合而讲,一方面,乾隆皇帝有自己的缺点,他妄自尊大、好大喜功。晚年导致了白莲教起义,清朝由盛转衰,从整个世界角度上来看,也当时中国已经落后于西方,而且这个差距越来越大。但是另一方面,以中国传统帝王的标准来看,乾隆皇帝算得上是一位比较出色的帝王了,他和汉武帝有很多相似的地方,它本身也有很严重的“汉武帝情结”。他的富察皇后的兄弟富察傅恒,在他看来,就是自己的卫青;傅恒的儿子福康安,在他眼里就是自己的霍去病,并不断为自己拓土开疆(实际上阿桂是乾隆最得力的将领)。以混蛋一词来称呼之,若是一个普通的网友,尚且缺显失态,但若为作为像易中天这样的学者,一是过于极端、情绪化,二是确不符合历史。

,