来源 | 长三角城市网

作者 | 卢克

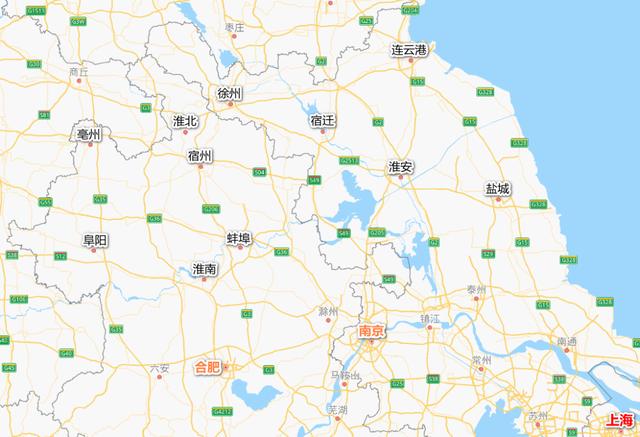

从人文地理来看,苏北、皖北地区都位于淮河流域,两地文化风俗相似,在历史演进过程中,都深受中原文化和楚文化的影响。但两地都被视为各自省内的经济“洼地”,长期以来两地也因交通问题缺乏联系,与南部城市之间的频繁往来形成了鲜明对照。苏北5市和皖北6市,这些位于省内北部的城市,为什么在经济发展上慢了?

苏皖内部,两道南北发展的“断裂带”

回答这个问题,绕不开城市的地理区位困境。

地处苏鲁豫皖交界,苏北、皖北地区的城市,既没有长三角中心城市那样强大的地缘引力,也缺乏省会、一二线城市那样的城市能级。

众所周知,江苏省内最早发展起来的苏锡常三市,都是因紧邻上海,早期依靠着承接上海的经济溢出效应,再一步步走出了各自的发展路径。

而长江以北的苏北城市——盐城、淮安、宿迁、连云港、徐州,越往北走,离上海越远,就越难搭乘上由中心城市驱动的发展快车。

长江,因此被看作江苏省内区域经济发展的一道“天堑”。

皖北地区有一句谚语叫“走千走万,不如淮河两岸”,但现实情况并非如此。

到2015年,安徽省国家级贫困县有20个,其中皖北地区有9个。2020年,阜阳市以2805.2亿的GDP总量,成为安徽省内前五中唯一的皖北城市,在人均GDP上却是垫底。除蚌埠市以外,其余皖北城市的人均GDP也都在十名开外。

在安徽的经济版图上,皖北地区无疑是最薄弱的一块。

放眼皖北,长江和淮河将安徽一分为三。皖北地势以平原为主,6个市——阜阳、蚌埠、淮南、亳州、淮北、宿州,东靠江苏,南接皖南,西连河南,北望山东,其中阜阳、淮南和蚌埠紧邻淮河两岸。

阜阳、淮南、蚌埠处于淮河中游的平原地区

淮河中下游地区,苦水患久矣。

数据统计显示,全国有98个行蓄洪区,42个在长江中下游,安徽地跨江淮占了24个,其中淮河流域19个,淮河安徽段两岸几乎全是蓄洪区。

在淮河水患的历史记录中,1954年、1991年、2003年和2007年的淮河全流域大洪水,都是由淮河干流上游的连续强降雨导致。

时隔13载,2020年阜阳市阜南县王家坝第16次开闸泄洪,直接淹没了濛洼蓄洪区内的4个乡镇和19.5万亩农田。

淮河上游来水快、中游泄洪不畅、下游洪水出路不足,同时淮南支流源短,汇流速度快,若淮南降雨强度大,几条支流同时汇入干流,很容易造成淮河干流和支流汇水叠加,水位快速上涨。

淮河洪水在走过800多公里河道后,就进入了位于江苏的洪泽湖,随后洪水经过4个通道下泄,但考虑到洪泽湖及里下河地区不足2米的海拔,为了保证里下河地区的安全,洪泽湖的最高水位也有明确限制。

淮河是新中国第一条全面系统治理的大河,1950年,中央就出台了《关于治理淮河的决定》,据2020年人民日报的报道,“70年来,淮河治理的总投入近1万亿元”。

由此可看出淮河治理之难,淮河给皖北带来的多为灾难,而非水利。“水多、水少、水脏”也成为人们对淮河流域的印象,频繁的泄洪和水灾也让皖北经济屡遭挫折。

苏北5市后发赶超

2021年上半年长三角地区41城的GDP数据出炉后,苏北5市位于第二梯队,无一例外都跑在了皖北城市的前头。

徐州以省内第6位的名次,跑赢了苏南的扬州、泰州和镇江,淮安和连云港更是跑出了超过14%的增长速度。

皖北6市排在了25名开外,同样是省内北部城市,为何苏北5市的成绩更亮眼?

首先是长三角一体化进程的影响。资料显示,苏北各市被纳入长三角一体化进程,比皖北早了6年。

长江三角洲城市经济协调会于1992年召开第一次会议,早期只涉及了上海市、浙江省6个市和江苏省7个市(常州、无锡、苏州、南京、扬州、镇江、南通),江苏北部和安徽全省都没有城市被纳入。

2010年,苏北的盐城和淮安加入长三角城市经济协调会;2013年,徐州、宿迁、连云港加入,至此江苏所有城市加入长三角城市群,同年,淮南市也作为皖北唯一城市加入。

直到2019年,长江三角洲区域一体化发展规划纲要正式印发,规划范围为苏浙皖沪四省市全部区域;2020年9月,皖北地区6市首次参与了长三角城市经济协调会。

加入长三角城市群,意味着能够加强城市之间的往来、交流与合作,但对一座城市来说,发展的意识才是根本。

2017年,时任江苏省委书记李强在苏北发展座谈会上强调:“苏北不能再做传统老路的跟随者,而要做发展新路的探索者。”

苏北5市提出的发展路径,分别明确了自身的定位,而没有将重心放在“区域抱团”。

徐州表示要“走出老工业基地产业振兴的新路子”,“建设淮海经济区中心城市”;

淮安则是走“生态棋”,依托里运河、大运河、淮河三条轴线做好城市文化和旅游建设;

盐城沿海,有充足的风能和滩涂资源,因此提出“风”“光”互补,做大绿色制造,同时也围绕“一部车”大力培育汽车产业集群;

连云港选择放大最核心的港口资源,建设组合大港口体系,培育沿海新型临港产业基地;

宿迁则围绕省委省政府作出的“江苏大公园”定位,进行生态保护、产业绿色化,发展全域生态旅游。

不可否认的是,苏北地区的经济基础和发展起点要更好,但皖北“要发展”的意识还是明显差了一截。

苏北和皖北,不少曾是资源型城市,如今都走在了转型的关口,其中,有些城市已经迈开了大步,有些却还在原地打转。

拿这次上半年GDP苏北排名第一的徐州来说,这座城市的“重生”,可以说是全国老工业基地和资源枯竭城市的转型示范。

2019年,新华社发表《城市重生的徐州逻辑——资源枯竭城市的转型之道》的报道,文中大赞徐州的资源转型成功,“党的十八大以来,深感环境之痛的徐州努力践行新发展理念,城市涅槃变革,迎来由‘黑’变‘绿’的生态逆转。”

徐州有“百里煤海”之称,建国以来累计产煤10亿吨,化工、冶金等工业都曾经是徐州的支柱产业。绿色转型之后的徐州,建设起了科技创新谷、现代物流园、新能源车基地等,“高新技术产业产值是10年前的18倍”。

同样遭遇资源枯竭困境的,还有皖北的一对“难兄难弟”淮南市和淮北市。

淮南、淮北的体量都不算大,也都是靠煤矿起家,但发展到今天,在清洁能源的提倡下,煤的需要已大大减少,当地煤资源也早就开采殆尽。两市因为长期依赖单一支柱产业,非煤产业发展严重滞后,产业结构不合理的问题仍然十分突出。

曾是煤城、酒乡的淮北,现在只剩下酒(口子酒),以及煤矿开采留下的大大小小的塌陷坑,据统计,2016年末,皖北地区塌陷面积达770平方公里。

实际上,2016年,安徽省曾出台关于皖北发展的意见,明确了皖北发展的两个方向——成为长三角的特色农产品基地、承接长三角密集劳动型产业转移。

但这样的定位过于笼统和程式化,与一些苏北城市也有重合之处。

在实际层面,皖北地区工业基础薄弱,在承接了江浙地区的劳动密集型产业后,导致当地始终无法形成一套自身完整的工业体系。因此在寻找自身发展路径时,难免出现了“偏离轨道”的现象。

譬如阜阳曾提出“双轮驱动”发展工业,实际上无多大起色。2020年,阜阳市规上工业企业实现利润125.3亿元,同比下降15.5%。相比之下,房地产行业却更有“冲劲”,2019年,阜阳的房地产开发投资一举跃居至全省第3位。

一条“黄金水道”,牵起苏北皖北

皖北各市发展,其实与苏北格局有很多相似之处。

譬如,徐州在《淮河生态经济带发展规划》中被定位为淮海经济区中心城市。

“打造苏鲁豫皖跨省际经济隆起带,努力建设长三角北翼重要的副中心城市,携手周边城市将淮海经济区打造成为淮河生态经济带重要引领支撑板块。”

蚌埠也曾在2019年提出,要建设淮河流域和皖北地区中心城市;交通区位方面,蚌埠处于皖北的交通要津,因此城市功能定位为“面向中西部,服务长三角、辐射淮河流域和皖北地区的国家综合交通枢纽”。

又例如,曾在2015年提出的“豫皖城市群”,对皖北的阜阳、亳州等城市,与河南的商丘、周口等城市之间,在城市群的层面实现“跨省”融合作出过设想,但近年来这一概念似乎又沉寂了下去。

在苏北皖北地区提出跨省合作的,还有徐州都市圈。该都市圈是江苏省重点打造的三大都市圈(经济区域带)之一,地跨苏鲁豫皖四省,囊括了江苏的徐州、连云港、宿迁以及安徽、山东、河南部分城市,淮北市也在该都市圈规划内。

8月24日,淮北市交通运输局发布《徐州至淮北至阜阳高速公路淮北段特许经营项目实施方案》,预计今年年底开建的这条高速公路,将打破目前徐州-淮北-阜阳段没有高速公路直通的局面。

淮河生态经济带发展规划图

发展区域经济,前提之一是解决跨省基础设施薄弱的问题。或许,未来“淮海行路难”、苏皖北部省界难越的困境,也将不复存在。

与此同时,皖北、苏北还在入海通道上发力。

《淮河生态经济带规划》中提到——

“要打通淮河出海通道,推进淮河出海二级航道、滨海港直连工程、连云港港30万吨级航道建设……”

“实现沿海、沿淮主要港口与内河航道、内河港口协调发展,推进淮安、徐州、宿迁、枣庄、济宁、菏泽、阜阳、蚌埠、淮南、亳州、周口、漯河、固始、淮滨等内河港口二类口岸建设。”

这意味着,淮河上中游的安徽等地的船只,可以不用再向南绕行,通过转道京杭大运河进入长江再入海,而是可以直接顺着淮河水系的河道,驶向连云港港和滨海港等港口。

淮河,这条重要的南北自然地理和人文地理分界线,也将成为牵起皖北苏北经济发展的“黄金水道”。

参考资料:

1. 长江三角洲城市经济协调会-百度百科

2. 苏北五市市长齐发声,纵谈苏北发展新路径-群众杂志

3. 城市重生的徐州逻辑——资源枯竭城市的转型之道-新华社

4. 《蚌埠市淮河流域和国家区域中心城市建设规划》解读-蚌埠新闻网

5. 淮河经济带布局入海工程 新的港口城市有望诞生?-界面新闻

6. 地域黑?国土最富饶地带的“丐帮”-南风窗

7. 皖北再崛起:引江济淮唤醒淮河文明昔日荣光-安徽网

,