周六晚上7点半,钟鼓楼下,什刹海边,一间不大的屋子里早已座无虚席,还有不少人在门口打“站票”。陈伟一身蓝色长衫,气质儒雅,嗓音清亮,微笑着向观众问一声好。几声三弦响,一杯盖碗茶,燕春社的周末公益小剧场准时开场了。

什刹海一带人杰地灵,钟鼓楼下更是难得保留下了独特的北京风情,而燕春社传出的悠扬古韵又为这里平添了几分烟火气与市井味儿。歌声抑扬顿挫,伴着八角鼓与三弦儿铮铮之音,时而舒缓如绵绵细语,时而急切如雨打芭蕉。《探清水河》《画扇面》《糊涂调》《探妹》等北京小曲儿撩拨心弦,台下观众手打节拍,陶醉在小曲儿的意境中。

殊不知,如今观众们能听到这些传统曲目并不容易,明、清以来,北京地区流传的民间小曲儿曾经浩如烟海,多达四千余首,然而,随着时光的流逝,传到今天已经十不存一。燕春社班主陈伟凭着一腔热爱,20多年来收集、整理、学唱了很多濒临失传的北京传统小曲儿,使它们今天还能留存人间,让我们能看到一幅幅老北京人最普通也是最写实的生活画卷。

《探清水河》背后的曲折传奇

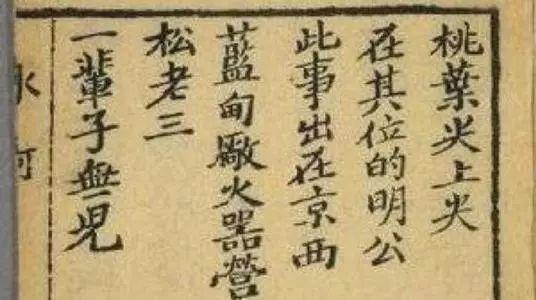

初识陈伟是在一个朋友聚会上,听他即兴唱了一小段《探清水河》,“桃叶尖上尖,柳叶就青满天。在其位的那个明哎公细听我来言。此事哎出在了京西蓝靛厂啊,蓝靛厂火器营住着一个松老三……”幽幽的曲调响起,悲伤婉转,别有韵味。

这首小曲儿因为德云社的传唱红火遍大江南北,然而陈伟唱的似乎与之有些不同,一问才知,《探清水河》自诞生100多年来有不下几十个版本,德云社经过了改编,加进了一些流行歌曲的唱法,而陈伟唱的却是原汁原味的民间版本。

说起陈伟学到《探清水河》,过程还颇为曲折,因为在过去的几十年间,此曲因为种种原因,一直被列为“禁曲”,几乎销声匿迹,陈伟是10多年前,偶然在大街上“捡”到它的。

那是2001年,陈伟去四环市场买东西,偶然在市场围墙外听看见一个推着三轮车的中年小贩扯着嗓子大唱小调招揽顾客。小贩唱的正是《探清水河》,正四处搜集民间小曲儿的陈伟上前忙问:“您是和谁学的?”小贩伸手向旁边一指:“这是我师父。”只见旁边坐着的一位老先生抬起头来,满脸的皱纹,足有八十多岁。陈伟恭敬地说要和老人家学唱小曲儿,老先生说:“你明天来吧。”把自家的住址告诉了他。

转天陈伟提着糕点去西海岸畔拜访老人。老先生早就沏好了茶水等着他。屋子虽然不大,但收拾的很整洁。老人自称叫盛连杰,是北京六一鞋厂的退休工人,83岁了。在白纸坊的莲花落老会唱曲儿,经常参加各种民俗表演和上妙峰山朝圣。

谈到《探清水河》,老人还有所顾忌,因为曾经被禁。陈伟此前请教过专家,专家已经给这首小曲平反了,认为属于歌颂爱情的内容,不算黄段子。“能唱了?唱一段?——那就唱一段!”老先生爽快的答应了,张嘴就唱,11段歌词一气呵成,不带打磕绊,节奏是由慢渐快,逐步达到高潮。

后来陈伟才知道,老人是著名的莲花落老会首盛吉顺先生,名气很大,在西海(积水潭)一带被尊称为“盛四爷”,为传承莲花落不遗余力。

为了弄清《探清水河》的来龙去脉,陈伟四处寻访,花了不少功夫。他告诉我,这是北京清末民初发生在北京的一段真实故事,堪称传奇。海淀区蓝靛厂火器营是《探清水河》的发源地,在清朝是造兵器的地方,居住了许多满族人。《探清水河》讲的是旗人青年佟小六和松大莲自由恋爱,被当时的社会风俗所不容,被逼双双投河自尽的故事。

这个故事据说是当年很轰动的社会新闻,在北京家喻户晓,于是民间艺人把故事写成歌词,编成小曲儿,很快传唱到整个华北地区,红极一时。“不过,这小曲儿虽然有名,但蓝靛厂这地界可不能唱,当地老人认为出了大莲和小六儿是件丢人败兴的事,很忌讳,不愿提。在过去,有人在这儿唱就得挨揍。”据说当年小六家为了阻断小曲儿传播,出钱全包了唱本,但这首歌还是像长了翅膀一样传遍京城的大街小巷。

《探清水河》还有一桩疑案,故事里的主人公真的像曲中所唱的那样殉情了吗?陈伟说,在民间小六的结局有好多种,有说与大莲双双投水自尽;有说他杀死欺侮过大莲的满军头领后被判发配新疆,晚年回乡;有说大莲死后小六终生未娶,孤老一生 ……

陈伟也是多年前在寻访的过程中偶然听一位老人说起,佟小六当年并没死,而是隐姓埋名住在南豆芽胡同。他托一位住在那附近的朋友打听,真的打听到一些线索,据说南豆芽胡同曾有一家绱鞋铺,佟小六是绱鞋铺老板的表弟,跟着老板学做绱鞋的手艺,在此终老……这桩京城旧案,终是扑朔迷离。

跟街头卖艺人学唱

其实,陈伟在街头“捡”小曲儿不止这一首《探清水河》,20多年来,他为小曲儿疯魔痴迷,只要听到就会刨根问底,甚至经常和衣衫褴褛的街头卖艺人学唱。

陈伟最早和北京小曲儿结缘是在1995年,“有一次听到民歌专家李丹书先生在北京电视台《什刹海》节目中讲了四期北京的小曲儿,使我大开眼界,从此对北京的民间小曲儿情有独钟,恋恋不忘。”

作为土生土长,从小生活在什刹海边的的北京人,陈伟对这些小曲儿发自内心地热爱,爱它们的平实质朴和真情实感。“曲中的内容不是风花雪月也不是深奥哲理,只是日常生活,带着点俏皮与活泼,特别有意思。”

北京小曲儿可以说是一部生动的社会生活史,它们一点一点记录的都是老北京市井百味。不少小曲儿的调是随着大运河从南方传来的,也算得上是南北文化交融的一个象征,正因这点,小曲儿的调既有着南方的婉转之感,也有着北方的利落之意,南北文化的融汇让北京小曲儿更加生动有趣。

陈伟告诉我,中国的民间小曲历史悠久,源远流长,至明、清两代达到高峰。做为帝王之都,人文荟萃之地,清代的北京已经成为全国小曲儿流传的中心。天南海北,全国各地的小曲不断传入京城,如《湖广调》、《边关调》、《山西五更》、《洛阳调》等,融合了北京的风俗和语言,演化成为地道的北京民歌小曲儿,作为辐射全国的文化交流中心,这些小曲又从京师流向全国各地,形成许多同宗民歌。

然而,由于时代的变迁和戏曲、曲艺的冲击,近些年北京的小曲日渐衰落,一直处于边缘化,很多慢慢失传了。痛惜之余,陈伟只能凭着一己之力,努力收集,不放过一个机会

陈伟聊起1998年夏天的一件往事,有一天他看到新街口百货商场橱窗下围着一群人,人群中传来干哑无力的唱曲儿声。原来是一对年过七旬的老夫妇靠坐在窗根下,衣衫褴褛,疲惫不堪,手里敲着梆子,口中艰难地唱曲儿。

陈伟觉得好听,想学唱。看他们落魄的样子,一阵心酸。忙跑回家取了几件旧衣服,又买了十个包子来。老夫妇很是惊喜,老汉拿了包子先埋头大吃起来;老婆精神也好起来,说他们是山东临清人,老汉74,自己72,来到北京城唱曲乞讨,混口饭吃。

陈伟认真地和他们学唱,原来小调叫《卖包子》,只有一个简单的曲调,加个衬词“依嘚呀嘚呀嘚喂”反复唱,有好几段。陈伟大致记下了唱词,唱给他们听,老两口笑着点头称是。

回家后和陈伟岳父说了此事,岳父说,咱们北京也有这样类似的小曲儿,叫《卖饺子》,头一句是:“初一十一二呀麽二十一,大嫂提篮去赶集,捎带着卖饺子,依嘚呀嘚呀嘚喂,捎带着卖饺子。”

陈伟后来才知道,这是北方地区流传很广的一个小曲儿,有的叫《卖包子》,有的叫《卖饺子》或《卖扁食》,安徽叫《卖鞋》,曲调和词大同小异,都是一问一唱的方式。

1999年,一个偶然的机会,陈伟拜师于北京曲剧团曲剧著名演员赵俊良先生,真正地走上了北京小曲儿的传承之路。

陈伟虽热爱小曲儿,却一直苦于求师无门。1999年夏天,他去劳动人民文化宫观看演出的时候,在观众席中第一次见到赵俊良先生。“我冒昧地上前与先生攀谈,表达了想向先生学习小曲的想法。先生的眼睛炯炯有神,含笑望着我,欣然答应了我的请求。”这让陈伟喜出望外。

“先生为了不让我破费,亲自到我家来教我,而且不吃我一顿饭。对于我的提问,先生有问必答,倾囊相授,从不高高在上,以长者自居,而是平易随和,以礼相待,把我当成真心的挚友。”说起师父赵俊良先生先生,陈伟满满地都是敬意。

陈伟跟着赵先生学了几十首清代的小曲,这其中就包括传遍全国的情歌《十二月探妹》。在北京老一代人口中,这首小曲也叫“谈梅”,因为唱到“探妹”两字时发的“谈梅”的音。赵俊良先生说,这是北京一首少见的“倒字儿”小曲,是原生态的北京乡音。

大清国歌竟是小曲儿改编

在收集整理北京小曲儿的过程中,陈伟发现,小曲儿里不但有生动的市民生活场景,也留下了历史的足印,见证了中国百年的兴衰荣辱。“您怎么也不会想到,一首普通的民间小曲《妈妈娘好糊涂》,在一百多年前,曾成为大清朝的代国歌。”陈伟说起一段鲜为人知的往事。

此事真实可考,是著名女作家冰心女士听父亲谢葆璋说起的。 谢葆璋(1866-1940)是福建福州人,1881年经父亲好友天津水师学堂总教习严复介绍,成为该校第一届驾驶班学生。1884年以第一名的优异成绩毕业,在“来远”舰任职,担任驾驶二副,并参加了惨烈的中日甲午海战。

1887年,北洋水师订购的“致远”、“清远”、“来远”、“经远”四艘主力巡洋舰,分别在英国、德国建成下水。李鸿章派北洋舰队官兵400余人前往英、德两国接收。在隆重的接舰仪式上要演奏国歌,可当时偌大的中国竟然连一首国歌都没有!尴尬之中,只好临时选了一首在民间广为流传的曲调作为国歌演奏,这就是小曲儿《妈妈娘好糊涂》。把一首闺中女子思春的民间俗曲,在隆重场合代替国歌来演奏,令人哭笑不得。

国家羸弱,外交无力,这件事深深地刺激了谢葆璋的心。几十年后,他还常谈起此事来教育子女,叫子女们发奋学习,报效国家。直到1911年10月4日大清才终于有了法定国歌《巩金瓯》,可笑的是仅仅六天后大清国就覆灭了。

陈伟告诉我,虽然北京小曲儿中有很多是描写生活场景、歌颂爱情的,但是也有不少是劝人向善、积极向上,这其中就包括了抗战时期流行的小曲儿改编的军歌,唱出了民族不屈服的精神和必胜的决心。

陈伟从一位86岁名叫郑福来的老人口中听到了不少当年29军的军歌,堪称珍贵的口述历史资料。这位老人小时候住在卢沟桥西,是卢沟桥事件的亲历者,他家与驻守卢沟桥的29军3营营部只一街之隔,小时候爷爷经常带他去营部看练兵,听战士们唱军歌耍大刀。据老人回忆,当时29军的营盘里总是响彻着嘹亮的军歌,《吃饭歌》、《睡觉歌》、《站岗歌》、《八德歌》、《满江红》等,歌不离口,响亮悦耳。

郑福来老人还会唱一首已被历史长河湮没80余年,鲜为人知的29军抗战歌曲《锄草歌》。歌中唱道:“手把锄头锄野草啊,锄罢了野草好长苗哎;手握大刀杀敌寇啊,杀败了敌寇保家乡啊……”

这首歌是郑福来老人“七七事变”前学会的,1933年29军在长城喜峰口以“大刀队”重创日军,大长了中国人的志气。从此,29军“大刀队”名震全国。这首《锄草歌》将侵略者比作祸害秧苗的野草,为保卫果实,除掉野草,绝不留情。曲调简洁明快,有浓郁的民间小调的色彩,是不可多得的优秀抗战歌曲。

留住北京的一抹文化记忆

和北京小曲儿结缘20多年,经历了诸多艰难曲折,陈伟初心不改,“我这些年学会唱的各地民歌加起来上百首不止,北京本地的会五六十首,和老艺人们相比,真的是太少了。”陈伟心中尚有不少遗憾。

每周六晚上,陈伟的“燕春社”都会在旧鼓楼社区表演,有小曲儿、相声、快板、评书,内容丰富多彩,聚集了不少粉丝,每次都是人满为患。小剧场不收门票,来者不拒,免费观赏,坚持了这么久,只因为自己的一份热爱——有人爱听,便成了一件乐事;唱得久了,便成了一种习惯。

陈伟还会经常参加一些分享活动,和北京传统文化爱好者们聚在一起,聊大家喜爱的北京小曲儿和背后的故事。一切看似悠然自在,然而他心中却有着不少的担忧。

原来的小曲儿表演都是有弦伴奏的,到如今却是没落了,这伴奏的弦也愈少有人弹了。同时,这些老腔老调和老故事只能引起那些有过经历的老人们的感慨与回忆,实在很难传承。陈伟谈到这一点时,表情有些落寞。“关注的人有,但学的人少。”

但即便是这样不乐观的境况,陈伟也一如既往地喜爱着。他说:“传统小曲儿虽不如如今的相声创新那么强,但是它存了原来的那种韵味和‘劲’。如今那些个改编后迎合时代口味的小曲儿已经不正宗了,唱倒了字啊。”

小曲儿不仅是北京人的回忆,也是众人对老北京日常生活的印象。可如今高楼取代了四合院与胡同,流行音乐与各种电视节目取代了小曲儿,老北京的痕迹似乎一点点在消逝。原来在胡同口飘荡的曲调声愈来愈弱,那对故园北京的情又该往何处寄呢?

让陈伟没想到的是,今年燕春社和北京小曲儿搭上了网络直播的快车。陈伟多年的坚持引发了媒体的关注,周末小剧场的演出通过网络直播吸引了更多的爱好者,坐不下百人的小剧场,直播的时候几十万人围观欣赏,数万人点赞,这让陈伟很受鼓舞。

北京小曲儿作为传统文化的一部分,陈伟多年来凭着一己之力来延续和传承了,令人动容。如今,传统文化爱好者在逐渐增加,热爱“非遗”的年轻人也越来越多,北京小曲儿里寄托的深深故园情和浓浓的乡愁,是北京的一抹文化记忆,陈伟真心的希望,它们能够留存下来。

请欣赏鼓楼人艺微电影《北京小曲》,作者方喆——

,