中国汉字数量众多,以国家语言文字工作委员会1964年5月制定的《印刷通用汉字字形表》为准,有6196字,常用者3500个。而且各有面貌。其一,形体或方或扁,或大或小;结构方式或堆、积、叠、并,或向、背、孤、单;字内或多横少竖,或缺撇少捺,或同字异形,这些表明字有不同的“体势”。其二,书写时,每作点画,或长或短,或粗或细,或曲或直,或方或圆,或俯仰或顾盼,或撑压托盖或推拉环抱,或点变横或捺变点,这些表明点画有不同的“笔势”。这些好象只是点画和笔法,实则对结体影响甚大。

当然还有书写气势、风格上的或疾徐或连断,或中宫紧或四围实,或多骨或多筋,或柔媚或刚劲,或谨严端庄或飘逸奔放,或碑味、帖味或两味双兼,或峻妍相彰,这些又表明字因人的书写不同有不同的情趣和意境。这些似乎为抒发情性,实则也无不对结构发生作用。不过,这一点需要涉及书写者的学养、审美情趣等精神内涵,不是本文讨论的内容,这里省略。

知道字有“体势”和“笔势”,书写时就应该对不同字形字势作不同的对待和处理。这就是我们要说的“因字取势”。

王羲之说:“若作一纸之书,须字字意别,勿使相同。”这里不仅仅是因字取势,还有同字不同写法的变化问题。不注意变化,就会导致千篇一律,千人一面;就会导致呆板而缺乏生气,或“布如算子”或近似印刷。但变化不是随心所欲,而要符合规律或道理。所以要“因字取势,合理变化”。

因字取势,古人早有许多经验。宋朝姜夔曾经说过:“字之长短、大小、斜正、疏密、天然不齐,孰能一之?……良由各尽字之真态,不以私意参之耳”。清朝王澍也曾说过:“作字不可豫立间架,长短大小,字各有体,因其体势之自然与为消息,所以能尽百物之情状而与天地之化相肖。有意整齐与有意变化,皆是一方死法”。

这两段话,有顺其自然之意。既要尽字之真态,就必须尊重和保持字的本来面目。字形长的不要缩短,字形短的又不要拉长,等等。

元朝陈绎曾说:“结构, 随字点画多少疏密各有停分” 。 唐朝欧阳询说:“字之正者固多,若有偏侧,欹斜,亦当随其字势结体”。唐蔡希综《法书论》说:“每作一纸,或有重字,亦须字字意殊。故何延之云‘右军书《兰亭》,每字皆构别体’,盖其理也”。这里不仅提倡各有面目,又有强调对不同情况应作不同处理的含意,反对模式不变。

道理已明,付诸实践也不难。古人为我们总结了无数经验。象清王澍、蒋衡的《分部配合法》,对点画笔势和偏旁部首的关系讲得比较详尽,象明代李淳的《大字结构八十四法》、清代的黄自元《间架结构九十二法》和世传的《欧阳询书三十六法》等,对结构布势及点画与形体的布势关系,也说得既具体又明确。诸如“天覆”、“地载”、“避就”、“顶戴”、“朝揖”、“回抱”、“分疆”、“三停”、“平四角”等,为我们及后人广开了思路,提供了大量的学习资料和无限的学习课堂。因篇幅所限,这里无法一一介绍,只就对比较殊特的向背之势、笔势与体势的关系,变势变位、点画增减以及变写与异写等问题的理解简述如下:

(一)、向势不犯

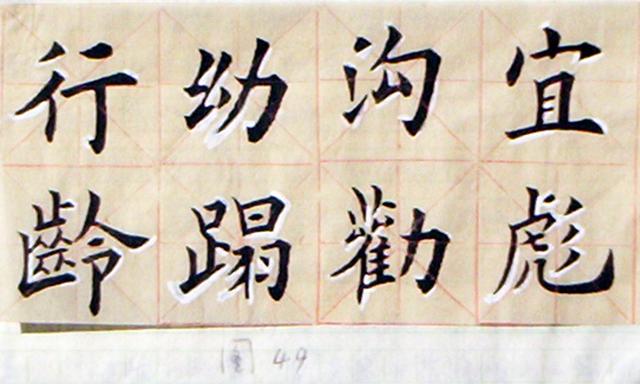

所谓向势,通常是指结构中两个点画或两个偏旁部首结合的关系相朝揖或相依随之势。相向者朝揖,同向者依随。如:越、朋、氓、羽、好、拘、化、比、朦和驹、 势、欹等字为同向依随(图46)。而功、幼、沟、行、饮、以、 宜(上下)、彪、龄和繁体字劝等字为相向朝揖之势(图47)。

不论是同向还是相向,都是相近之势。处理不好就会显得拥挤。所以在书写的时候,一定要注意笔势不能连接过多或靠得过近,防止“撞车”。避免纠缠不清和挤压之感。这就是我们说的向势不犯。

(二)、背势不离

与向势相反,字的两个点画或两个结合部分有从中间向两边分离开来的态势,谓之背势。如耻、兆、非、八、托、孔、肥、犯、卯,以及张、驰、躯、獾、娘、雏等字(图48)。这类字往往体势开张,笔意背离,故在书写的时候两个结合部分不能离得太远。否则,就会造成分家和体散现象,从而破坏了字的团结精神,失去了字的凝聚气势。

(三)、笔势应随体势,画间服从体需

体势源于笔势,而直接受笔势控制。笔势长而粗,间隔多而大,其字形体必然就大;笔势短而细,间隔小而密,其字形体一定就小。笔势横不平竖不直,一边轻一边重,字的体势必然斜倾或不牢固。

鉴于笔势对体势的决定作用,在写字的时候必须先根据体势的需要去考虑点画的布势。画多的字,形体应稍大又要防止太大,必须对点画加以限制,或使之长度变短,或使之由粗变细,或使之间隔变窄。画少的字要写得略小但又要防止过小,就必须将点画写得稍粗,画间也略放宽,以与大字相称。这不仅合乎情理,也确实有必要。如写“小”字和“调”字(繁体);又如写“五”字和繁体的“体”字,其点画布势就是要随应于字本身点画的多少和相配合的大局需要而进行安排的。“五”和“小”字,点画相对少些,点画应写得稍粗,间隔也应略大;“体”和“调”字,点画较多,点画书写当细些,间距也当小些(如图49)。如不这样处理,虽两字点画粗细相当,间隔接近,然而却大小悬殊,造成格格不入,无法协调的局势(图50)。

因字取势,实际上是要强调具体情况具体对待,杜绝框架不变现象。但是又不是无原则地随心所欲。只有笔势布置以体势需要为前提,同时体势布局又要因字的大小(或点画多少)而能动地变换笔势,两者才能高度统一。

比如写点之势,在字之上者,如“文”、“主”和“六”字,其落笔就应重些以与横相称,防止头小而不庄重。但点在“木”字旁和“示”字旁的右侧上,则落笔就宜轻些,不然就会藏不住而太显露。不过若是在“示”和“贝”字的末笔上,却非要势长量重才能压住“阵脚”(图51)。

又如写撇势,其在字上要平而短,象“重”字和“壬”字的顶撇(图52)。在中和下却要直而长,象“炎”字下一撇和“夫”字撇。即便写同一单人旁的撇,也不全相同。“佃”字和“伟”字由于右部高矮不同也应变势。在“佃”字里,撇可以稍平缓些,在“伟”字上,应陡直些(图52)。

再如间隔,写“工”字,横与横的间隔要宽;写“三”字则较“工”字略窄,而写“量”字和“叠”字,间隔就得更窄(图53)。

简言之,字的笔势应随体势,画间服从体需。通篇字要势态分明,各得其所,既变化丰富又不失规矩才好。

(四)、灵活的变势变位

变势变位是书法中的常用手段,就像人有坐立行卧各种势态。字的各种活生生的体相(这里不言书体的真草隶篆之变),离不开点画的变态和偏旁部首的变位。

点画之变态,如“重”字的第一横和最后一横的伸长与缩短之变;“包”字第二笔横折钩之变;“变”(繁体)字的第二笔的长短之变和“武”字的第一笔的变长;“题”字的第八笔变短和第九笔托起第八笔(图54); “右”字的横变长撇变短;“攸”字的第三笔变长;“西”字的头横变长等等都是在不变点画方向的基础上伸长或缩短了笔势(图55)。除此,还有更微妙的笔势之变。前面说的单人旁上撇的角度之变就是一例。另如“戈”旁在“划”字中和在“戏”字里的长度、宽度和斜度不尽相同(图56)。“ ”在“乱”字里和在“化” 字中的面貌也各不相同(图56)等等。

又如“成”字的左撇变直加钩;“其”字下两点的回挑;“河”字三点水的变态;“近”字斤上的竖画变点;“求”字第六笔、“逢”字第三笔和“逐”字第七笔,“食”字最后一笔的捺变长点;“令”字最后一笔点变竖;“判”字第五笔撇变竖;“形”字最后一撇变右长点;“至”字第三笔点变撇;“瑞”字上的“山”和“崩”字下的“朋”变斜,以及“训”字最后一竖变竖弯钩等等,都是既变态又变向(图57)。

再如“哲”字中的“口”,“壁”字中的“土”,“棋”字中的“木”旁和“嚣” 字中的四个“口”,“够”字中“句”与“多”,“秋”字中“火” 与“禾”的位置互换,还有“略”字中“田”在左或在上变化等,既变大小又包括了变位(图58)。

(五)、去繁补白的点画增减

古人写字还常因太繁则减省,太少则增补。通过对点画的加减、分并,求得字势的变化和达到审美的要求。

例如:“建”、“民”、“氏”、“土”、“神”等字的多写一点(图59);“房”字户上的加横;“但”字日下加竖;“受”、“起”、“度”、“奇”等字中的分笔写法,都属于增笔(图60)。既改变了字的旧貌,又填补了过大的空势。

另如繁体“驭”字中“马”只写三点;“蕃”字中“番”少写顶撇;“星”字里的“生”、“碑”字中的“卑”少撇;“德”字少横,“藏”字无左两点。还有“蕤”字中的“豕”和“生”合用一撇;“此”字的“止”和“七”并画写等,都属于减笔(图61)。既不失其体态,又显得悍炼。

(六)、异写

在楷书里,对同一字,无论如何变化势态,差别还是嫌小,历代的书家都是设法抓住所有可以利用的条件极变化之能事,异写当然要作为手段之一。如“法”、“村”、“实”、“处”、“则”、“玩”、“修”等字的写法被广泛采用,显示出许多新意(图62)。

我们今天学习书法,仍可借鉴古人的这些经验。通过不同点画的方向、长短、曲直、方圆和轻重以及字的点画加减、体势变写、异写等手段,实现千姿百态的造型,达到丰富多彩、生动活泼的书写目的。

但须切记,变化决不是不要字的本来面目,不是对点画和结构的肆意扭曲,不是无道理的随便取舍和换位,更不是毫无法度的乱编乱造。而是尽量使用那些约定俗成的,有出处的变位字和异体字。变换位置的字,基本上都是形声字。而形声字在形旁和声旁的配置上有三种方法,或左右或上下或内外。在形声字初次出现或还不固定的初期,产生一些异体字是正常的不可免的,这些字也易被后人引用。如“峰”和“峯”,“群”和“羣”,“够”和“夠”,“ ”和“壁”等等,已被广泛混用,并得到了世人的公认。

正是因为形声字的大量出现,别字和错字也越来越多。所以要求形声字的声旁和形旁必须固定,不然就会发生问题。如“吟”字,“口”只能在左,若放在下面就变成另一字“含”,而放在右面就不念字。还有“叨”和“召”,“晕”和“晖”,“部”和“陪”等字,点画看来一样多,偏旁也相同,但换了位,其字和意都全不相同了。

看来,我们在书写汉字时,偏旁部首不应该随意变位,更不要臆造人们习惯之外的异体字或错字。写简化字就不能再以异体字或繁体字作为变化。