√天津红叶书院

图片来自网络

回顾曾经“年”的味道

孔令哲

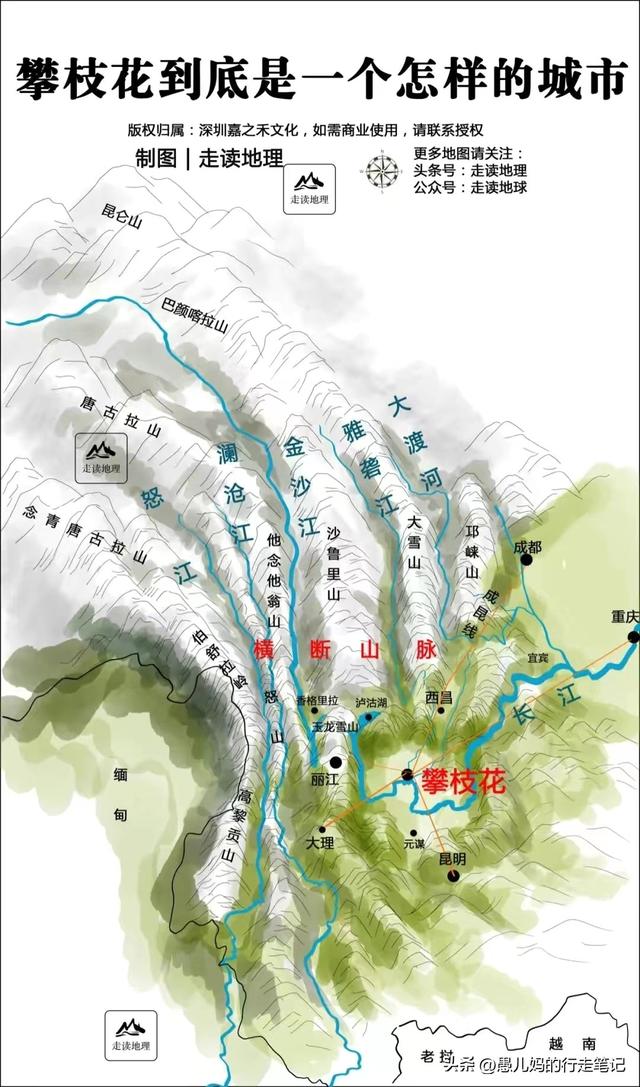

癸卯年春节将至,面对现今愈来愈发淡化的年味(主客观原因都有),总是让我情不自禁地回味、眷顾上世纪六七十年代虽然清苦、物质商品比较贫乏短缺,各种年货的必需品都是凭票证购买,就连副食品也要凭票凭证供应。尽管如此,像春节这样重要的传统节日,中国老百姓仍然是非常重视的,使那些年月的春节始终充满着浓浓人间烟火气“年”的味道。

百节“年”为首,春节是中华民族最隆重、最热闹的传统佳节。一年一度的春节是指汉文化传统上的农历新年,俗称“年节”,传统名称为新春、新岁、岁旦,又俗称度岁、庆新岁、过年、过大年。其起源历史悠久,由上古时代岁首祈年祭祀演变而来。故过去新春贺岁均以除陈布新、拜神祭祖、驱邪攘灾、纳福祈年为主要内容,形式丰富多彩,热闹喜庆,年味浓郁,凝聚着中华文明的传统文化精华。

在春节期间,全国各地均会有各种贺岁活动。各地、各少数民族因地域文化、民族习俗的不同而又存在着内容或细节上的差异,带有浓郁的各地域、各民族特色。受到中华文化的影响,世界上一些国家和地区,特别是东亚、南亚等也有庆贺新春的习俗。

上个世纪的中国人相比较现今如此重视“过年”,不仅仅因为它是一种中华文明传统文化的符号和象征,还是终而复始,万象更新,象征着团圆、欢乐祥和,以及一年新的开始;也因为它不仅仅是一个节日,更是一年中迎春纳福、除陈布新、领悟亲情、感恩图报和开荤添衣的重要时间节点。

王润昌先生书法

“迎春纳福”:迎接新春,接纳福气。《礼记》有曰:福者,百顺之名也。也就是说,“福”有顺利、诸事如意的含义。表达了中华民族一种辟邪除灾、迎祥纳福的美好愿望。

“除陈布新”:意同推陈出新,即清除旧的,建立新的,收官过去的一年,期盼来年万象更新。春节的全部传统意义都是围绕着新年新生活的“开端”而展开的。

“领悟亲情”:春节是家人团聚的日子,“一年不赶,赶三十晚”,“有钱没钱,回家过年”。时至今日,每年年根底,也都会出现返乡潮,特别是在上世纪的那个岁月,在外地工作的家人或者知青,都会赶着回家团圆,届时久别重逢,举家欢聚,畅叙亲情,春节确亦恰是凝聚家庭和情感的最佳契机。

王润昌先生书法

“感恩图报”:春节亦可以称之为中国人的感恩节。每一个人的成长都受之于父母养育、师长的教导,受之于同伴的帮助、社会的关爱,受之于自然和环境的恩赐,人们借用春节习俗中拜年、团聚的形式来感恩长辈、师长和亲友,加深邻里、同事、同学之间情谊。

过年缝制新衣 图片来自网络

“开荤添衣”:说到开荤添衣,现在的年轻人们可能不理解,在上世纪的六七十年代,我国处还于计划经济社会困难时期,生活物资匮乏,人们的收入也普遍较低,绝大部分家庭的生活状况都比较清寒,人们平日很少能尝到肉腥味,一件衣服能穿很多年。春节了,家家户户均能买到些虽是春节特供,却也是限量供应的鸡鸭鱼肉、油蛋细粮,大人和孩子们的肠肚缺油水清素一年了,终于盼到可以开荤了,闻见并尝到了久违的肉香。一年到头了,家长们哪怕是节衣缩食,也要从头到脚将孩子们的服饰焕然一新,所以,过年对于以前的孩子们来说是最开心的节日了。

所有这些,都能很深刻地表达出春节所承载的厚重历史积淀,以及春节在过去国人们心目中不可替代的神圣地位。

按照旧习俗,过年有小年与大年之说。所谓小年,即年末农历腊月(农历十二月)二十三祭灶日,这是我国北方年前准备过年的开始。其实在民间,从农历腊月初八吃“腊八粥”,就已经拉开过年的序幕了,俗话说:“过了腊八就是年”。所谓大年,单纯意义上是指农历正月初一,泛义上是指农历正月初一至正月十五元宵节夜(民间亦有其他之说)。至于民间流传的“不出正月都是年”之说法,其意是指只要正月还没有过完,年节就算还没有结束,可以不侍工作,还可以走亲访友,再可以多吃几顿好饭。这可能是人们欲留住美好、延长喜乐、向往幸福之心情的自然流露吧。

根据天津民间的传统习俗,从农历腊月二十三开始,直至腊月三十(大年三十),每天均有约定俗成的过年准备事项要做。而进入正月后,从正月初一开始,直至正月十五,每天所做的事项亦都含有迎春纳福、祈神佑安之意。

二十三,灶王爷上天。

这一天是北方“祭灶日”(南方多为腊月二十四),据说祭灶神是源于古人拜火习俗,在中国民间已经有几千年的历史了,人们谓之“小年”。

民间传说中的灶王爷 图片来自网络

民间传说,灶王爷张单(字子郭),原是管火管灶管理饮食的,后来变职能为监视人间的善恶,以降福祸。到了腊月二十三这一天,灶王爷就要上天庭向玉帝汇报人间的善行与恶行,各家人们摆设供品为他送行,给灶王爷祭祀,其供品中必有糖瓜儿。

糖瓜儿 图片来自网络

糖瓜儿应该是北方地区一种用黄米和麦芽熬制成粘性很大、扁圆型的小食品糖。记得当年,父母冬天买回来的糖瓜儿都会将它放在严寒的屋外,糖瓜儿便会凝固得坚实,而里边又有些微小的气泡,吃起来非常脆甜香酥,别有风味。如放到屋子里遇热后,糖瓜儿就会化成了又粘又硬的糖疙瘩,很难咬开,还特别粘牙。

人们用糖瓜儿祭祀灶王爷,是想以糖瓜儿粘住灶王爷的嘴,让他在玉帝跟前少说坏话多说好话,故民间亦有了“二十三,糖瓜儿粘,灶王爷要上天”;“上天言好事”之谚语。可灶王爷的嘴被糖瓜儿粘住了,如此,好话坏话亦就均莫能言矣。

二十四,扫房子。

这一天亦称“扫尘日”。扫尘,即除尘、扫房子,其实就是年终大扫除。因“尘”与“陈”谐音,年前扫除灰尘,就是喻有“除陈布新”之内涵,其意为要于年前将过去一年所有的“晦气”、“穷运”统统扫地出门,干干净净迎接新的一年,这其中寄托着中华民族对美好愿望的一种追求。

遥想当年,每到这一天,家家户户除了做卫生、扫房,大扫除后,还会更换墙纸、房顶子纸。过去的屋墙大多都比较潮湿,贴了一年的墙纸又脏又黄,还带有潮湿浸透过的印斑和碱儿渍,房顶子纸亦被薰得土黄,挂满灰尘。更换新的墙纸、房顶子纸,有的家庭用商店出售的专用花墙纸,也有的家庭选择文具店出售的当年专门用于绘画的白报纸,还有比较困难的家庭干脆就直接用比较干净的废报纸糊墙、糊房顶子。待糊好墙纸、房顶子纸后,便是张贴年画。

杨柳青年画《莲年有鱼》 图片来自网络

年画,据说是始于古代的“门神画”,是中国民间艺术之一,亦是中国特有的一种绘画体裁。所谓年画,即大都用于新年时张贴,装饰环境,含有祝福新年吉祥喜庆之意。

天津常见的就是享誉全国的杨柳青年画了,然而在“文革”时期,这些赋有浓郁生活气息、象征着美好、吉祥的年画均被视为封建迷信之毒草,取而代之的则是大多带有政治色彩的宣传画,更多的就是人们常见的“八个样板戏”的剧照。那些年,由于绘画就是自己的业余爱好,所以我们家基本上没有买过年画,每逢过年,墙上贴的均是我自己拙画的山水花鸟之类的水彩画或水墨画。

二十五,糊窗户。

早年的窗户主要靠糊纸挡风,这一天要更新窗户纸。后来,窗户纸被玻璃所替代,如今“糊窗户”的习俗已经演变成贴窗花了。窗花是贴在窗上的剪纸装饰物,象征着喜庆祥和。

民间也有此日“接玉皇”一说。据传玉皇大帝听完灶王爷的汇报后,将于农历腊月二十五日亲自下界,查访人间善恶,并定来年祸福,所以此日家家祭之以祈福。人们于这一天的起居、言语都要谨慎,争取好表现,以博取玉皇大帝的欢心,降福来年。

人们在这一天还有做豆腐、买豆腐、炸豆腐的习俗,主要是取豆腐的谐音“斗福”作为美好的寓意,希望来年有个好彩头,故亦有“腊月二十五,推磨做豆腐”之说。

二十六,炖大肉。

民间也有“腊月二十六,杀猪割年肉”的说法。按照民俗传统,这一天应该是主要筹备过年的肉食,故此称为“年肉”。在乡村,这一天家家户户纷纷开始杀猪。

无论城乡,这一天皆是炖肉的好日子。如果说要平日里炖一锅肉,对于过去的普通老百姓而言,那绝对是一种奢望,好不容易盼到了过年,终于能够吃到“年肉”解馋了。此时的人们、尤其是孩子们浑身都洋溢着满足和幸福。回想当年,昔日一家炖肉,奇香飘满胡同,年味儿也就开始渐渐地浓了起来。

二十七,宰公鸡。

按照民间习俗,这一天,家家户户要宰杀自家的家禽。腊月二十七又恰逢过去郊县的大集市日,各集市周边的村民们纷纷前往赶集,挑选、购买年货。

当年的人们在抢购年货 图片来自网络

在天津市内,没有集市日的限制,人们还是习惯于“老例儿”,自腊月十五“上全街(gài)”(年货摊贩全都上市)起,就已经开始陆续地采买置办猪牛羊肉、河海鱼虾、副食酱货、糖果糕点、烟酒鞭炮以及新年走亲戚拜年用的礼品等年货了。

在上世纪的七十年代,我上初、高中的那些年,由于父母白天上班,采购年货的任务自然就落到了我的身上。

当年的购货本 图片来自网络

每年春节前的那些日子,我都会约上五六个小伙伴,天天凌晨三点左右起床,揣好购货本和各种票证,拿着网兜、提着几个菜篮子,

当年的官银号菜市场 图片来自网络

然后结伴到官银号菜市场,几个人分工,分别去各个摊位前“拿号”、同时排好几个长队。

用菜篮子排队等候买年货 图片来自网络

有的人顾不过来,就用菜篮子放在地上“占个”,故当年经常会呈现众多菜篮子排长队的景观,以此等候着抢购诸如猪肉、二等公鸡(一只)、带鱼、鸡蛋和面筋、香干等副食品等。

此外几天,年年都还要分别去北大关的“天盛号”酱制品店排队购买酱货,到“耳朵眼炸糕店”排队购买豆馅,

当时的惠中食品店 图片来自网络

去“惠中”食品店(文革时期更名为“满园春”食品店)排队购买糖果、红果酱;到北马路华北戏院旁边的“祥德斋”糕点店去排队买糕点、元宵;去户部街豆腐房(早点铺)排队买块豆腐;拿着粮本到狮子胡同粮店去排队购买大盈果(花生)、转莲籽(葵花籽);到狮子胡同对面北马路万寿宫切面铺排队提前买好初二用的切面条;去北门里副食品店排队采买白菜、土豆、油盐酱醋等等。

每天采购完回到家中时,均已经接近当天的晚上了,虽然又渴又饿,人也被冻得唧唧索索,但心中还是充满着成就感的。

民间亦有“腊月二十七,里外洗一洗”、“腊月二十七洗福禄”,意为集中在这一天要理发(旧俗有“正月不剃头,剃头死舅舅”之说)、洗浴、洗衣、洗被,除去一年的晦气,准备迎接来年新春的习俗。腊月二十七洗浴,被称为“洗福禄”。

当时的北大关明江池澡堂 本文作者供片

过去,天津老城厢北门里和北门脸儿一带的人们理发,基本上是去北门脸儿新华书店旁边的理发店;洗澡,大多是去北大关一过金华桥位于该桥口旁边的明江池澡堂、还有就是天津影院斜对面北马路32号红桥区工农浴池基层店的锦园门市部。

二十八,把面发。

在天津“老例儿”的传统习俗中,春节里是不动火做饭的,故根据民俗习惯,在这一天,人们主要的任务是发面、做面食,将正月初一到初五的主食准备齐全。过年了,有些人家终于可以吃几天细粮白面了。一锅锅、一屉屉的馒头、花卷、枣卷、糖三角,含有豆馅、红果酱馅、枣泥馅的蒸饼,蒸饼要用“大料”蘸些食用的红颜料点上红花印,馒头都要点上红点,看着就喜庆。

二十九,贴倒酉。

民间亦有“二十九,蒸馒头”一说。早年的这一天,人们会将写着“酉”字的红纸倒贴在诸如酒缸、米桶、柜子等外皮上,这种习俗即为“贴倒酉”。“酉”与“有”同音,“倒酉”,就是越倒,越有。喻为装在酒缸、米桶和柜子里的东西,源源不断,越倒越有,如同聚宝盆,吃之不尽,用之不绝。后来人们就将“酉”字改成了“福”字。在柜子上、米缸上、门上倒贴福字,寓意守住财运,来年五谷丰登。

在天津,这一天也是人们贴春联、贴“吊钱儿”的日子。春联源于古代的桃符(悬挂在大门两旁的长方形桃木板),后来,桃符桃木板由纸张所替代,改称“春联”。清代《燕京时岁记》中有:“春联者,即桃符也”。“吊钱儿”是一种用彩纸或者红纸剪刻成的图案,人们将其贴在门窗之上的框沿上,一般于正月二十五填仓日才会揭下。所有这些都寄予了人们祈福纳祥、喜庆美好之意。

过去的福字、春联没有像现在这样是印刷好的,均是用笔墨手书的。记得我刚参加工作那两三年,由于是从事初中教学有寒暑假,曾经每年寒假期间春节前的那几日,我都会买一些红纸张,准备好笔墨,按照相关尺寸裁出一些,并提前书写好一些福字和春联,然后带上这些福字、春联,还有笔墨、折叠圆椅,来到人群聚集的市场上,找一个合适的位置摆摊,将那些提前写好的福字和春联用线绳在树上挂起来,根据顾客的需求现场书写、摆卖福字和春联。

其实,在现实生活中,人们也都未必按照民俗的说法循规蹈矩地去做节前的准备事宜。节前这些日子忙的事情皆为准备整个春节期间的饭食。除了炖肉、蒸面食,家家户户还要忙着收拾鸡鸭、鱼虾、炖鸡、煎鱼、剁馅儿做丸子、炸豆腐、炒花生、炒瓜籽等等。

年三十,坐一宿。

大年三十(由于历法的原因,亦可能是腊月二十九),也称作除夕,是由旧年过到新年“一年连双岁,五更分二天。寒辞去冬雪,暖带入春风”之重要时间交界点,亦是整个“过年”最核心、真正意义之所在。这一天,从白天到凌晨,人们要做许多很具仪式感的事情,如祭祖、做馅儿包饺子、准备年夜饭、吃年夜饭、燃放鞭炮、守岁等。

祭祖。除夕这一天,人们都会在先人牌位或者亲人照片前,摆上水果糕点、美酒佳肴等供品,祭拜祖先和去世的亲人,以此表达逢节对他们的怀念,报祭祖先的恩德,并祈求得到他们的庇佑。

包饺子,是除夕当天家家户户的一项重要活动。按照民间习俗,取“更岁交子”之意,到了大年三十的午夜子时,全家老少都要在一起吃饺子。再有,天津有“初一的饺子,初二的面”之风俗,大年初一也要吃饺子,包饺子也要将初一的饺子一并包出来。所以,从大年三十早晨起,人们就开始忙碌着择菜、洗菜、剁白菜、剁肉馅儿、和面等,全家人一起包饺子。

津味素饺子 图片来自网络

尽管那时候的百姓生活艰难,饺子馅儿料大多以猪肉白菜为主,但逢大年三十这样特殊的日子,人们还是想改善一下,能让家人们解解馋,想办法尽可能地包一些岔样馅儿的饺子,最想要的就是能包一些具有天津地方特色的“津味素”饺子了。其用料包括有豆芽菜、面筋、红白粉皮、香干、香菜、馃子、木耳等。佐料有腐乳、芝麻酱和香油等。它寄予着人们期冀来年的素素净净、平平安安。

年夜饭,又称团年饭、团圆饭,是过春节中的重头戏,是一年中最重要的一顿晚餐。届时,在外工作的人都赶回家来过新年,一家人终于团聚,围在一起同吃年夜饭、团圆饺子,共享天伦之乐。

家家户户的年夜饭都会非常丰盛,人们再穷,大年三十晚上这一顿年夜饭都必须是最好的,这其中意味着如果这一天吃不好,来年要穷一年的。还有,年夜饭不能全吃光,要留下一些等到初一吃,意为去年的东西吃不完,到今年还有剩余,年年有余。

燃放鞭炮,也叫放爆竹、放炮仗。除夕夜放爆竹在我国已有很长的历史了。古人焚竹发声,称为“爆竹”,意在惊吓和驱逐恶鬼。如今,已演变为百姓借此祛邪、避灾、祈福的美好寄托了。

记得过去,一挂鞭炮分别有100响、200响、500响和1000响的,此外,还有二两响(二雷子、二踢脚)、蹿天猴(冲天炮)、电光炮、小钢炮、小砸炮、划炮、摔炮等。烟花过去种类不多,都是些适合儿童燃放的诸如转风车、小动物、小汽车、小坦克、滴滴芯等。

当年,年夜饭后,孩子们都早已换上了新衣服。儿童们在大人的带领下,于院子里或院门口燃放着小烟花,孩子们高兴地蹦呀跳呀,一边举着点燃的滴滴芯儿,一边嘴里重复着:“滴滴芯儿,冒火星儿……”

我则约上四五个同学,均于上衣一个口袋里装些炒熟的转莲籽,另一个口袋里装些拆散的小炮仗,每人手里都拿着一根点燃的线绳,来到公交汽车、有轨电车早都已收车了的北马路,马路上三五成群地大多是青少年们,他们也都是在燃放爆竹。我们则是一边嗑着转莲籽玩耍着停停走走,一边不断地向空中抛扔着已点燃的小炮仗。现在想想,这应该就是我们当年最逍遥自在、惬意的时刻了。待我们在外面玩耍的差不多回到家时,时间基本上就已快接近午夜零点了。

当午夜子时之交,敲响新年钟声,瞬间万炮齐鸣,震耳欲聋。此时此刻,津沽大地是通明的万家灯火,夜空中到处是绚丽的流星,海河两岸水天灿烂交映,城里城外此起彼伏、连绵不断的爆竹声响彻天宇,将过大年除夕的热烈气氛推向了高潮的顶峰!守岁,该习俗主要表现为除夕夜灯火通宵不灭,“燃灯照岁”;熬年夜,一夜不睡觉。这其中既有对如水逝去的岁月含有惜别留恋之情,又有对即将来临的新年寄以美好希望之意。

由于人们的精力有限,为准备过年都已经忙了多日,且大年初一还要待客访友,故“守岁”亦就逐渐地流于形式了。

拜年 图片来自网络

正月初一

农历正月初一是一年新的开始,春节早晨开门大吉,人们一早就起来了,首先燃放爆竹,叫做“开门炮仗”,以驱邪求吉,送旧迎新。爆竹声后,碎红满地,灿若云锦,称为“满堂红”。

然后,就是拜年了。在家里,晚辈向长辈拜年,祝福长辈健康长寿,而长辈受拜以后,会将事先准备好的“压岁钱”分给晚辈。

人们吃过素饺子后,便都会穿戴整齐,纷纷出门去走亲访友,亲戚之间、邻里之间以“过年好”、“新年好”、“恭喜发财”等吉祥话,以及“过年过得好,没让老鼠咬”等打浑俗语互致问候、互相拜贺,祝福新春大吉大利!

记得以前过年时,人们还会以各种新颖的袖珍年历片当作新年最好的礼物,赠送给好朋友。

姑爷节 图片来自网络

正月初二

天津人将女婿称为“姑爷”。按照传统习俗,嫁出去的姑娘大年初二要回娘家,姑爷要去给岳父、岳母拜年,故正月初二亦俗称“姑爷节”、“迎婿日”。

这天一大清早,整个津城所有的媳妇们都容妆焕发,虽然那个年代年轻的媳妇们还很少穿红戴绿、浓妆重抹,但亦都干干净净、朴素大方、风光靓丽地出门。姑爷们也皆大包小包地跟着夫人往娘家奔。每年这一天的那道风景,那才真叫是一个壮观!

天津传统打卤面 图片来自网络

天津卫有“初一的饺子,初二的面”之风俗,大年初二在娘家吃饭必吃捞面。款待姑爷们,最讲究是“三鲜”卤、“四菜八码”的传统打卤面,四个炒菜是:摊黄菜(炒鸡蛋)、香干韭菜炒肉丝、黄瓜炒虾仁、特别是不能少了天津捞面之特有的炸糖醋面筋丝。说是八个菜码,实际上根据家庭条件,可多可少,一般含有:黄瓜、豆角、胡萝卜、豆芽菜、蒜苗、菠菜、圆白菜、煮青豆、煮黄豆等。天津人还讲究点缀些最具天津特色、象征着喜庆的红粉皮儿。

正月初三

天津俗语:“初一的饺子,初二的面,初三的饸子往家转(谐音“赚”),初四的大饼炒鸡蛋。”

饸子,其实是饺子的变体,即于两张饺子皮中间填充馅儿,再将其上下捏成带有花边的圆形。大年初三包饸子吃,取“和合”之意,图个吉利借寓为和和美美、和衷共济、同心合力、和气生财,天和风雨顺,地和五谷丰;人和百业旺、家和万事兴。

正月初五

天津人称为“破五”,也叫“泼污”、“送穷土”。此日起早,将家里犄角旮旯的土扫出倒掉,泼掉脏水,赶走穷气。

这一天,人们忌讳串门,家家户户都在自己家里包饺子驱邪秽、捏小人。剁肉馅、剁菜馅的时候要剁得叮咚响,一边剁着还要一边念叨着,叫做“剁小人”;包饺子的时候要使劲儿仔细捏拢饺子皮,叫“捏小人嘴”;晚上吃饺子前也要放鞭炮,叫做“崩掉小人”。所有这些都有避邪免灾、祈顺求福之意,以图大吉大利,顺顺当当。

正月初六

是开市日(亦有的于正月初八),各门市商店开张营业纳客,而且要在自己的店铺前大放鞭炮。

正月十五

为上元节,天津人称其为“元宵节”、“灯节”,是民俗中主要的传统节日、亦是春节中比较热闹的一天。

传说古时,守天宫的神鹅不幸在人间被猎杀,玉帝要于正月十五派兵到人间纵火报复,将人间烧光,一仙女冒险通报给人间。人们最终想出了在正月十五前后三天,家家户户悬挂红灯,同时燃放爆竹,让玉帝以为人间已经起火了的办法,使他放弃了报复,人间亦避免了一场浩劫。为纪念之,此后每年正月十五前后这三天(亦有其他说法),家家户户都张灯结彩、燃放烟花爆竹。

在早年天津,这一天每家每户除了吃元宵外,还要“闹元宵”。十五前后的几天,老城厢内外各家各户、商家店铺都通衢掌灯,宫南宫北游人如织,人们赏灯、争观高跷、发鼓、狮子舞等花会,整个街面灯火辉煌,锣鼓喧天,好不热闹,亦将春节推向了又一个高潮。

“文革“期间,虽然没有了灯会、花会,但是人们依旧会家家户户掌明灯、包饺子、煮元宵、燃放爆竹,节日气氛也还是比较热闹的。

正月十五,也有舅舅送灯笼给外甥、为外甥祈福的习俗,祈求太一神保佑外甥吉祥平安,民间有“外甥打灯笼——照舅(谐音‘旧’)”之说。过去孩子们用细短竿挑着的灯笼,大多是一种铁制四面为长方形印花玻璃、底托十字带上的正中焊有一小圆凹槽,便于放置点燃之细蜡烛的小灯笼。如今,灯笼的种类日趋繁多,金鱼灯、蒺藜灯等等,取富裕有余和大吉大利之寓意。

正月十五、十六两天,天津亦有“走百病(遛百病)”之风俗。过了正月十五,也就意味着一年一度的春节落下了帷幕。

曾经有着强烈仪式感蕴含着各种风俗的春节整个过程中,总有说不完的故事,道不尽的风情。所有这些俱承载着人们对吉祥如意的向往,对和谐美满的渴望,对温饱幸福的追求。

我们常常会被其中厚重的福气、好运、兴旺、平安、祥和、喜庆等多彩的文化气息、浓浓的亲情人情、鲜明的中华传统民族风所感染、所触动。这种挥之不去、难以忘怀的“年”景的感受,应该就是所谓的年味吧!而曾经如此红红火火、充满浓郁烟火气的“年”,亦即是人们最眷顾的味道。

(写于2023年1月14日农历腊月廿三)