(本刊记者 姜晓明/图)

阴雨天来看卜镝的展览。走到第三个展厅,六百多平的场地里零散伫立着五座由灰色加气砖砌成的雕塑台,十几幅作品纪念碑似的放置其上。这样的空间利用,后来与在蜂巢当代艺术中心策展近十年的人讨论,“肯定是比较奢侈的”。

光也不再一样,按照卜镝的意思将亮度仅调至平日的12%,合力烘托清旷、肃穆、阴郁的情绪。过往个展布置的方方面面他同样层层把关,就连画册(被他视为展览的延续)封面选哪款绒布、标题的字体字距都要亲自设计。他是它们的造物主,若这些线条、颜料、砖块都成为活物,他巡视其间,会有足够的底气说,“就是你们的头发,也都数过了。”

包豪斯和宋徽宗

单独摆放时并不起眼的灰砖一来为了致敬极简大师卡尔·安德烈(Carl Andre,曾任铁路制动员,认为无装饰的材料本身就是艺术雕塑),卜镝吸取其任由枕木、砖头、铁块自然表现以及用不加工的方式带来美感的做法,整齐堆叠后的砖墙自成一派,不仅传达出庙堂感和建筑基座的威严,砖的肌理有时还能和画中的线条相呼应,形成搭配;功能上既能搁画,“画板不是挂在那,是戳在那。像长出来的,好像可以随时挪动”,又能搁书,第二个展厅里沿墙搭砌的基座上摆满了书,卜镝说那就是他的“学习之路”。

不同阶段带给他创作灵感的读本像呈堂证物依次铺陈,还没人逼问,他就全招了——德国建筑师、包豪斯学院最后一任校长Mies Van Der Rohe设计伊利诺伊理工大学校区的图册旁边是宋徽宗《诗帖》翻开的一页,写着“舞蝶迷香”四个瘦金体大字;中式园林黑白照片挨着超现实存在主义雕塑大师阿尔贝托·贾科梅蒂;以马列维奇作品为封面、介绍1920-1930年苏联艺术的杂志放在《张光宇插图集》隔壁……这个名单数下去似乎没有尽头,反复提及的还有罗马尼亚雕塑家康斯坦丁·布朗库西、瑞士艺术家保罗·克利、埃及首饰、古代青铜器。

美观、实用之余,成排可降解、保温且环保、撤展后直接拉走投入建设的载体最后还点了题,“这都是自然循环,在这个‘道’之内。要不不起这个题目,你起一个荀子的题目,循自然规律办事,如果用的全是搭建完就浪费的东西,找一懂行一说,你这骗人。”

“有物未成”是卜镝为这次个展起的名字,“‘有物’就是说荀子这句话,这个画都跟物有关,不是美术史,不是文明史,它是从物体、物质、建筑来的物。‘未成’是一谦虚的词,跟自己之间的这种美感,是东方的。这个展览我没有结果就是告诉。想让人提问你怎么学习,想明白地诚实地告诉他们我是怎么学习的,没有好坏,只是想说我个体的方法是这样——看上一辈或者你喜欢的人怎么解决具体问题,比如约瑟夫·艾伯斯(Josef Albers)的书我都看好多遍,他的橘红跟绿的关系,他是做色彩研究的,你跟他学不就完了吗?或者他那东西,你正好反着来,当然你得知道他原来有什么才能反驳。”

家里的书铺天盖地,放不下了卜镝就按吨送给朋友。最新的观看方法是不仅学结果,还盯着注释看,一路找过去,看对方是从哪儿学的。沉迷于美学寻根的游戏,展览现场他甚至煞费苦心地在每件作品下面贴上序号,对应着旁边摊开的书,告诉观众具体是哪几个画面造就了眼前的这一幅。“可能根本就没人这么对比着看,但我得表达,学习到今天差异化是哪儿来的”,谜底无一保留也满不在乎,“对我来说没有谜底,我希望大家都能有自己的学习经历。我自己是沙漏式的,看大量的东西最后筛出来一点。”

让不固定的东西稳定,就需要你有结构

几十年前,弗朗西斯·培根也有过类似的表达,他称自己为研磨机,将看过的一切事物磨得细碎,繁杂的图像最终得以在他心中孕育出新的图像。但与卜镝的掏心掏肺不同,今年出版的《弗朗西斯·培根 肖像习作》里写道,“他会公开讨论作品受到的一些影响,但对另一些影响却保持神秘,好像保留这一点启示能让他那些令人不安的图像保持长期的潜力似的”。创作者身上常见的对学习对象的羞于承认或急于摆脱的姿态到了卜镝这里荡然无存,“有的人不愿意说是在哪学的,我就特愿意说,为什么学他,学他的什么,把书搁这里,画画的一看就知道。生怕别人不知道,怕别人说我是凭空来的,都告诉别人是学习来的。”

继续比照,二人之间还有一些相似点可以说道。比如培根只接受过很少的学校教育,也没有任何形式的正规绘画训练,而卜镝没去过少年宫,且总说自己“没怎么正经上过学”,初中、高中都没顺利毕业,如今年过五十,顺势将这视作自己巨大的优势,“哪个行业我都是小学生,都特有强烈的爱好和自主表达感。小孩特爱表达,虽然不成熟,但是他特好学。我说自己小学生是夸我”;还比如,培根的“研磨机”称号并非过分夸大,他确实有一种不寻常的能力,知道什么对他的艺术有帮助,并能够非常灵活地吸收这些信息,因此年轻时在几个月内就成为一名家具设计师和室内设计师。卜镝对设计同样兴趣盎然,2014年《安邸》杂志登门拍摄,称由他一手设计、花了10年布置的三层房子是“一个当代艺术家的真实童话”,“岁月沉淀下的古董与美好的当代设计,共同成就了这间独一无二的居所。”

存在千年的雕像与青蓝色的Smeg冰箱共处一堂,孟菲斯落地灯、苹果初代电脑等带有工业设计美感的新器与各地搜来的古董、殖民地家具等旧物在宽敞空间的各个角落暗自融合。当房子还“特小”时他就“特想设计房子”,入门的方式仍是质朴的“实践、看”。他买来当时刚出的步步高VCD,除了看电影情节,还看装修,看门窗之间、窗台和窗户之间的比例,以及各国宗教建筑的高度、宽度、广度,“那时候我就都会了,这东西不难。先做空间做结构,我给人做房子,一下子就通了。”他已经在北京受委托设计了两家餐厅。

“我觉得艺术家,(尤其)我们中年艺术家,如果不了解建筑,不了解音乐,他的艺术我就会觉得不太可靠。”他常鼓动身边的年轻朋友听巴赫,“第一它不打扰你,第二其实最终是你听出来他变奏,他在变动没关系,因为结构特别严谨。我也特爱看现代舞,不停地动,挺突然挺奇怪的动作,还满地爬。其实舞蹈结构也特别稳定,这种时候怎么多变就跟我那画一样,那画为什么要做那种曲线,它是稳定的,但不是固定的。让不固定的东西稳定,就需要你有结构和思想的框架在里头。”

在他心中,修剪一棵树、搭造一座房屋、理解一段旋律,跟涂抹一个笔触没什么不同,都离不开松散却严谨的结构支柱,“只要我现在掌握了不变的结构就不怕。我给他们每次讲画画,都要讲最早的那个希腊神柱多利赫柱。它为什么支撑我?就因为它非自然,又贴近自然,像一个永恒的东西。金字塔也稳定,但太夸张了,太像一个建筑了,那个柱子只是建筑的一部分,但它支撑的是一个连接状。”

落实到画布上,对结构的重视调整了他看待外界的眼光。从小画到大的颐和园不再老老实实地写生,双眼反复扫视,像手术刀一般将所有门窗逐一拆解,颜色保留了明亮湖面,其余的冬日柳枝、山坡路面则面目全非,化作凌乱的线条或规整的方块,传达着本形烟消云散后的感受。“我一般走北宫门后头那个门,后山有好多遗址没有被保护起来,地基都在,结构都在,边上就剩树了。那些结构对我来说特重要。它那个东西是有规律的,处理建筑和这个尺度,比如说树栽在这里。有些时候相对没人,才能看出过去的审美尺度。尤其去香山,你才能看到寺院和树之间的关系和上到最后那白塔的宗教感与威严感。”

这些表现园林的作品与2017-2019年取景自然的画一同放进以“路边松林”为名的第二个展厅,“那段时间想从自然景观中提取一些新的(灵感)。这些松树是画室附近、路中间那些松树,就在你身边,熟视无睹的东西突然有一天就有吸引力了。艺术有时候最终是莫名的,这点特别有意思。没有固定的,都要固定,那也太容易了。”

北京蜂巢当代艺术中心,卜镝作品展览现场,两位观众观看作品《她——致敬格伦·古尔德》 (本刊记者姜晓明/图)

“没有长时间的凝视,你画它干嘛啊”

随着年岁增长,事情没有变得轻易,反倒越来越吃力。熟能生巧的规律在卜镝身上并未灵验,过往大半辈子,他更像经历了一场漫长的“退化”。9岁时他画出的完整的作品已有上千张,十几岁时,被挑走122幅送到香港美孚儿童艺术节展出,他在父亲的陪同下去香港出席自己的个展。到了香港,有人带他吃汉堡,有人出资替他出版了售价50元的画册,有人为他的画逐一配诗,对这位传奇儿童的报道占据了报纸的半个头版。那还是1980年代,未成年的他因为赴港拥有了人生第一套定制西装。

在他家中,妻子热情地走前走后,翻出这些资料,他跷腿坐在椅子上,显得无动于衷,1米9的个头,上半身松垮地穿着休闲外套,半白的头发久未打理,前一天面对摄影师的镜头时因长期不照镜子而露出没有把握的笑容。他看着这些被父母精心保留下的痕迹,大手一挥,京腔绵懒,“提那干嘛?”

那仿佛早成了别人的人生,于他已没了记忆。他自我定义的绘画“早期”大刀阔斧地缩至了十年前,即便十年前,那时的画仍是一种游戏状态。一张单边约两米的大幅画,往往从左下角开始下笔,不出三五天,自己就“长”全了。“那会儿觉得自己有才华,依靠所有的视觉经验跟学习,闭着眼睛画一张画,还能特别丰富,还特别有意思。挡不住,最慢的话一个月。”

到了近一两年,一幅画的产出动辄以半年为单位。待在画室的时间有增无减。他眼睛不好,每天8点起床,趁上午的四个小时在日光底下看书,吃完中饭就去画室画画,一直画到晚上7点才回家。

有时候画很长时间,更多时候都用来看,一层一层地看,凝视它,“就会看到看不见的东西,看到未知的可能性。这比看得见的东西重要。可是你没有看得见的东西,你就表现不了看不见的东西。哪个东西都在于你凝视之后产生的那种感觉,这两个一结合就变成时间性的产物。我那画的时间性特别重要,观察一天跟三天肯定是不一样的。如果不花时间,这张画不成立。没有长时间的凝视,你画它干嘛啊。”

落笔的方式也发生了变化,心中先有一个大概设定,然后在设定里不停地找,“比如说先画五个圆,最后可能变成七个。”他这里例举的是放在第三章“义训与信仰”展厅中央的画作,名为《她——致敬古尔德》(策展人杨紫解释道,“钢琴家格伦·古尔德(1932-1982)以弹奏巴赫《哥德堡变奏曲》最为知名,他在逝世前重新演绎此曲的唱片亦被收录在‘路边松林’文献部分,这是一张卜镝在工作室反复聆听的唱片。古尔德的演绎有时被人视为离经叛道,实际上,这样做的原因,是他洞见了音乐内部结构关系,有能力展现充满冷静对位的巴赫音乐和走向抽象性的现代音乐之间的深层关联”)。

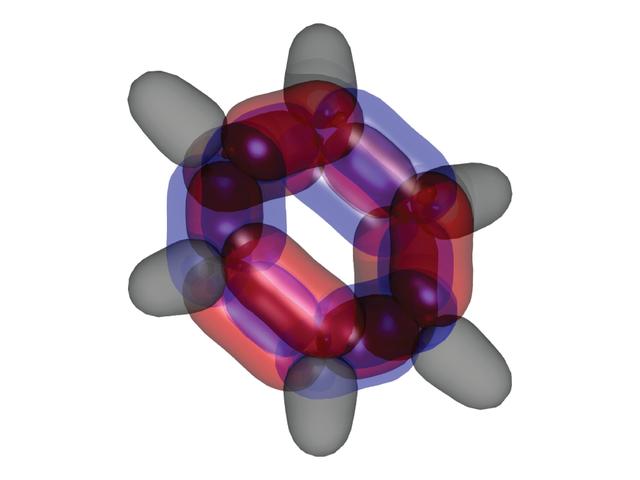

画面主体为堆砌的椭圆形,受到布朗库西作品《沉睡的缪斯》启发,用以表示女性身体,背景则是一片通红,底部一指宽的米色当初涂了三十来遍,从侧面看厚厚一层,就为了试什么与红色最配,“必须得到画板上试”;另一张《赋格4毕斯马花园》,同样是致敬擅长演绎巴赫的大提琴家,他想让主体的灰色发出仿佛是透了层玻璃纸的亮,“调了好多遍,加粉加绿,最后结合这个颜色和线条的关系,才能把我想说的话、看不见的东西,和想象他在天堂里形象的综合美感表达出来。”

他反复强调自己画的既不是抽象也不是具象,而是具体艺术,“具体到每根线条和每个点之间的关系,每个颜色差一点都不行。那红就是这个红,是我专心调出来的红,所以那画再修补都没法修。”

卜镝《公元·公元》2022丙烯、铅笔、布面180cm×180cm

“解决你要解决的问题”

从前不曾考虑的细枝末节现在成了思考的重点,而以往那些毋庸置疑的答案又都逐渐成为了不可解的问题。

崭露头角时,庞均(油画家,时任香港浸会学院音乐艺术系讲师)为他的画册写序,里面提到“卜镝无疑是个天才,往往一个天才的儿童,未必将来是一个成功的大师。像卜镝这样具有绘画天资的孩子,似乎没有必要用陈旧的教学方法和技巧去约束他,还是让他从自己的思路去探求所需的技巧吧”。

卜镝的父亲卜维勤曾活跃于艺术圈,是中国美术家协会会员,与袁运生等人交好。面对自小对画画表现出兴趣的儿子,卜维勤从不拿着画笔传授具体技法,而是用更具启发性的方式训练他。比如在他很小的时候,拿一件件简单的生活器皿让他看上极短的时间,再凭记忆画出它的形体;稍大一点,有意识地让他看舞台、电影、电视的动态场面(舞蹈、武打等),那时的卜镝常常把一个手指当笔,另一个手心当纸,默画转瞬即逝的形象;再后来,带他听《二泉映月》、贝多芬的《田园交响曲》、小泽征尔指挥的柏辽兹《幻想交响曲》,训练他将无形的旋律转化到笔下。

卜维勤的教育方式一方面是高强度的,(卜镝后来回忆说“暑假时我爸说你作业做完了,画一长卷就可以出去玩了,长卷十几米呢”),同时又是鼓励的、不作要求的,因此没有招来卜镝以及他后来也成为艺术家的妹妹卜桦的厌烦或反抗。面对孩子的每一张作品,他从不批评,总是在一句“特棒”后分析具体好在哪里。

可以说,卜镝在画家这条路上,既没有经历灵感枯竭、能力不足的挣扎,也没有陷入不被赏识、默默无闻的苦闷,很长一段时间以来,他也自认处在一种自得的状态。“当时就觉得画家解决两个问题就够了:第一,解决画什么;第二解决怎么画。解决了这两个问题你就有风格了,有风格就觉得这起码就成立了。我觉得画什么有两种,一种人适合画肖像,一种人适合发现,他就选材。找到了自己的画法后解决了怎么画,什么都可以画。我觉得是那种肆意的才华表现,而且跟谁都不一样。”

但自从上回(2020年)办完“小园就尺”画展,他突然退到原点,转而开始想“为什么画”,“越想越觉得这事老得想。不是想出来结果,就是每天要想。一想这事你就会避免好多多余的工作。为什么画?这幅画为什么出现?是为了解决什么问题?为什么解决问题?多问几个问题就会找答案,找答案就会——咱不说进步,就会推进。推进的方向,也不是说一定是正确方向,但是它对你有推进。”

小时候武侠看多了,老觉得突然有一天得到了谁的真传,注入内功后就能学会降龙十八掌,就能获得机缘去华山论剑。等了几十年,发现并没有不可一世的机缘,“机缘就是不停地学习”。

“我就每天实践,我也没说我的成,说了半天,我也没说我的多好,只是展示我学习的一个过程。就像登上月球,你得一点一点干,不是说绑个气球就可以。实践不一定能带来成功,但是能给你带来思考,画其实就是解决你要解决的问题。解决的方法不见得对,但你得干,就这么简单。

“你知道东西是无穷的,就没有野心了。但你又特爱这事,花时间做事特别有意思。艺术家不是理论家,不是哲学家,又不探讨人类为什么来,到哪里去,但是你要有行,行往上推,你首先要有一个框架,来实践行。画不是为一张画完,在一个空间内你把它做得相对平衡和你自己能接受,当然是画完;但还有一个完,比如那天看到有一人在川藏线磕长头,问他什么时候到。后来明白其实去哪里不重要,到达终点,回来他攒完钱,他又重新接着磕,他是因为磕的每个头重要,是那一下特别重要。”

南方人物周刊记者 孙凌宇 南方人物周刊实习记者 刘家如 曹嘉轩

,