微信公号“南方都市报”

近日,一种无论你说什么都会被人围起来夸奖一番的“夸夸群”火了。

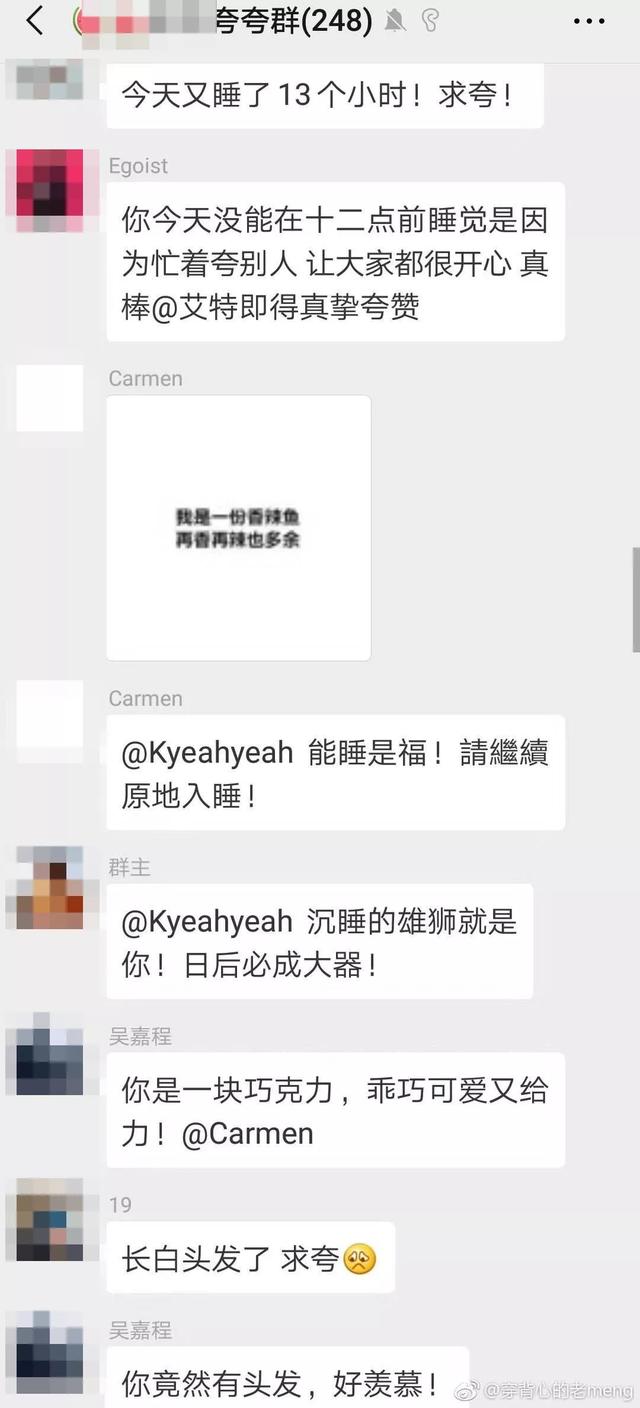

先来感受下

↓↓

结果,有人看中了里面的“商机”,在网购平台推出按群成员人数收费的“夸夸群”服务。

网购临时“夸夸群”

按群人数收费

近日,有网友吐槽,在妇女节当天男友拉她进了上百人的“夸夸群”,被群成员夸了整整三分钟。男友还解释,自己是从某宝上买的定制“夸夸群”。

11日,南都记者在某宝上输入“妇女节夸人”关键词,果然搜到了五间店铺,上面一律写着“妇女节限量专属群聊夸人”。仔细对比一下,店铺的销量还不错,最高月销有772次。其中一家店的客服告诉记者:“妇女节的时候生意很火,订单多数是送给闺蜜或伴侣。”。

某宝出售的夸人服务。

定制套餐从十人群28元到百人群98元不等。据悉,费用是根据群人数而定的,群人增加,价格也更高。但不管哪一种套餐,进群之后就开始计时,只会夸三分钟。随后,客服还补充,群里的夸人者都是店员和自家亲戚,这项服务已经做了许多年,非常专业。

为了直观感受“夸夸群”的效果,南都记者下单了十人群套餐,客服告知要按订单顺序处理。等待了一天后,才收到客服人员的联系。

客服询问了受赠者的昵称、双方关系和年龄信息之后,定制了群名。过了几分钟,记者进入定制好的夸夸群。此时,客服让记者把受赠者拉进群里。受赠者进群后没有第一时间说话,但客服提醒记者在群里只能围观,不能发任何内容。整个群沉默了将近一分钟之后,记者不得不私聊受赠者。客服说,只有受赠者在群里说一句话,其他人才会开始夸赞。

余下的两分钟里,群成员完全无视受赠者说的内容,轰炸式地夸赞受赠者,而且大部分语句看起来像复制粘贴的,偶尔还有重复。三分钟过去,记者和受赠者马上被踢出群。

说明:为更清晰阅读

下图中头像标示为A的即为受赠者

其余为夸赞的群成员

时间满后,被夸者立刻被移出群聊。

参与体验的受赠者表示这样的称赞一点都不走心,觉得很莫名其妙。记者了解到,就算受赠者一直不出声,时间也会照算。所以进群之前还需要提前通知受赠者,连制造惊喜的作用都没有。

专家:

“夸夸群”能释放压力,但不宜太依赖

对于年轻人产生“求夸”的心理以及“夸夸群”服务的出现,广州白云心理医院心理咨询师霍小雯分析出三大原因。

第一,受传统思想影响,父母教育孩子要低调、谦虚。年轻人在成长过程中也常常受到父母责备,加上攀比的现象越来越严重,他们内心压抑,渴望得到认可和赞赏;

第二,在心理学里,夸人者的行为是共情技术的体现。尤其是讨好型人格的夸人者在称赞别人的同时,自己也会感到快乐,这是双方取悦的方式。

第三,成年人心理上出现退行状态。比如把自己当成婴儿,期待别人的正面、积极回应。这也是逃避现实的一种表现。

南都记者也在微博上看到想进“夸夸群”的网友配文“工作压力大”、“丧到极点”。霍小雯认为,“夸夸群”的存在是有好处的,因为它能够帮助年轻人释放压力,鼓励他们积极面对生活中的困难。需要别人支持、安慰的人群会更加倾向加入“夸夸群”。不过,如果年轻人太依赖这些群,可能会造成惰性或消极逃避现实的心理。

“夸夸群”最初的起源来自大学生群体,原本是学生之前相互打气的方式。对此,霍小雯解释,因为大学生正好是学生和社会人士的交界,身份逐渐转变的过程中会出现诸多不适应。他们处于想独立,但是还没有完全独立的能力,所以心灵比较敏感、脆弱。

知多D

“夸夸群”来自哪里?

据了解,“夸夸群”可不是最近才出现的新鲜事物。南都记者从豆瓣上看到2013年已经出现了类似小组,号称“豆瓣第一治愈小组”,而人数最多的表扬小组有超10万名成员。画风跟现在的“夸夸群”一样,多为发帖求表扬。

不过也有人说,“夸夸群”是从复旦大学的一个“哈哈群”演变而来的。最初,群里规定只能发笑话和“哈哈哈哈哈”。有人不满足于此,提议让大家夸夸他,于是第一代“夸夸群”出现了。一开始,大家从别人的头像、网名进行夸赞。后来,群成员研究出了五花八门的夸人方式。就算你在群里说一句无关要紧的话,群友都能把你“夸”出天际。

本期编辑 邢潭

推荐阅读

,