概况

民国元年(1912年)1月3日,孙中山在南京组织临时政府,9月间教育部召开临时教育会议,公布了新定的学校系统,称为“壬子学制”,俗称旧学制,但在公布后又陆续颁布了各种学校法令,与“壬子学制”略有出入,于是便在次年综合成为“壬子癸丑学制”。规定:初等小学校4年,收7至10岁儿童;高等小学校3年,收初小毕业生。

宣统2年(1910年),全国各地推翻清王朝的烽火不断燃烧,新思想也不断地影响着中国的民众。经正小学(即墟沟小学前身)在清朝即将崩溃时期诞生了。经正小学并非从创办时就采用“新学”,而是由“私塾”逐渐演变来的。到了民国元年(1912年)才采用“新学”实行六年制(复式班)班级授课制度,课堂教学盛行赫尔•巴特的“五段教学法”,即:预备、提示、比较、总结、应用。课程设有“修身(每周2课时)、国文(每周12课时)、历史(每周2课时)、地理(每周2课时)、格致(每周2课时)、算术(每周4课时)、手工(每周3课时)、图画(每周2课时)、唱歌(每周2课时)、体锻(每周3课时)”等,每周总计34课时。传统的“读经”(中低年级为礼记约编、论语,中高年级为孟子、书经)学科取消,到一九一五年学校又恢复了读经科,随着社会形势和教育形势的发展,一九一六年又取消了读经科。一九一八年,随着学校的发展,规模越来越大,学校已经发展为一至六年级三个复式班。其时由国民政府出面协调,将学校更名为“灌云县立墟沟初级国民小学”,每年由江苏省教育厅拨给学校教育经费大洋160元,当时王宗琦先生任校董,刘长彦先生担任负责人。

民国11年(1922年),国民政府公布了“新学校系统改革令”,这就是当时以美国学制为蓝本的“壬戌学制”,俗称新学制。规定小学、中学、大学均为6年,小学分初、高两级,初级小学4年,高级小学2年,即“四二”分段制。一九二二年秋,墟沟小学课程设立了公民课,手工改为工用艺术,执行《壬戌学制》。一九二三年由王宗瑗任校董、董恒炎任负责人。民国17年(1928年),国民政府公布“戊辰学制”,俗称现行学制,其中小学学制仍实行“四二”分段制。一九二九年至一九三一年由邵诗谭首任校长(以前均称校董或负责人,邵诗谭先生2000年90年校庆时还健在,生活在台湾,90年校庆特地为学校提诗祝贺)。学校发展为一至六年级,三个复式班,学生100人。一九三一年秋,校长由夏龙田接任。一九三三年按教育部规定,高年级增设童子军课程,入团资格规定有三种:(1)年龄在11周岁以上,18周岁以下;(2)经济能交纳衣履费者;(3)体格检查合格者。民国早期学校的管理机构为校董会,校董有王希蒙、董陶斋、董肖韩等。校董会的工作形式是有事碰头,没有组织具体规定。主要的日常工作是管理学校的收入(政府拨款除外),听取学校收入、支出及校舍修理等汇报。国民政府于1946年成立连云市,校董会自行解散。

民国时期学校的经费来源,主要靠政府拨款。在民国政府拨款的基础上,学校还利用学校的校产租金,填补教育教学费用。同时,在墟沟街经营渔业的渔行,经常给予学校一些经济补助,另外,学生的学费也能弥补办公经费的开支。

民国时期的教师待遇是学校根据教师的具体情况,给教师的工资待遇分月薪30元、28元、26元三个层次,根据当时学校的规模和经济情况,小学教师多数是24元。民国前期教员人数与师资情况是:一个班配1. 5名教员,初期学校三个班,连代课教师共5个人。后来随着学校班级数增多,逐年聘请教师20余名教师。当时学校师资合格,人才济济,都是“师字号”的,墟沟小学能有起色和发展,教师班子的强大起着决定性作用,这是墟沟小学一大优势。

1934年左右学校规模不断扩大,全校班级最多达到六个班,教师有17人,学生数为270人。

学制

1912年时候初等教育分为两级,初小部4年,高小部3年。1922年时执行《壬戌学制》,初小部3年,高小部3年。1923年改为“四、二”制,一直延续到日伪时期。

课程

当时国立学校开设的课程分高等和初等设置。

高等学段每周开设的课程有:修身2节、读经3节、国文12节、历史2节、地理2节、格致2节、算术4节、图画2节、体锻3节、手工0节(初等学段开设)、唱歌1节、童子军(室外训练)1节。

初等学段每周开设的课程有:修身2节、读经2节、国文16节、历史1节、地理2节、格致1节、算术4节、图画2节、体锻3节、手工2节、唱歌2节、童子军(室外训练)开设0节(高等学段开设)。

笔者注:上述课程设置内容和具体数据,是根据《江苏省教育志》记载和邵诗谭老人(民国时期1929年学校设立校长,邵诗谭任墟沟小学第一任校长)生前回忆录整理

教育教学

当时的教育方针是:贯彻三民主义的精神实施儿童本位教育,培养儿童自治的能力造就效忠党国的公民。学校遵照民国时期的教育部颁布的教育方针,实施三民主义的国民教育,一切措施均要根据革命化、社会化、平民化、科学化、艺术化的原则,以全力发展儿童本位的教育。学校行政组织、课程编制、训育方式均为了发展儿童的个性,启发儿童的智能,满足儿童的需要,力避以课程为本位、教师为本为的积习。学校竭力注意民治精神的培养,使一般儿童对于三民主义有绝对的信仰,人人乐为党国服务的兴趣和习惯。

学习课程主要有:《修身》:包含童话、修身读话、卫生谈话、清洁作法、礼仪做法、训话。《国文》:包含语言练习、读法、书法、缀法。《格致》:物理、化学、动植物等,相当于现在的自然学科,《算术》:加、减、乘、除的计算。《乡土》:包含衣、食、住、用具、物产等。《图画》:包含自然画、几何画、图案画。《手工》:包含剪贴、缝布等。《唱歌》:包含听唱、视唱和乐谱的知识。《体锻》:包含体育操、游戏操等。

1947年(民国三十六年)张树茂先生就读墟沟小学时的成绩单(实物拍摄)

一九三四年学校发展为一至六年级六个单式班级,杨乃壮担任校长,在校学习的学生人数增加到了270人,先后有教师17人,分别是“八师”、“海师”、“乡师”、“渔师”毕业的,其中两个代课教师也具备了高中文化程度。当时因学校条件具备,经江苏省教育厅核示为“渔村师范实习学校”。由于学校对实习生辅导成绩显著,受到教育厅的明令嘉奖,并每年拨给学校补助费大洋400元。用当时杨乃壮校长的话说:“灌云县立墟沟初级国民小学为渔村师范应届毕业生提供实习,负责辅导,完成使命,不负众生,为墟沟小学校史写下了光彩的一页。”这一年,墟沟小学的硬件设施也有了改观,由军阀白宝山(白宝山<1876-1937>,河北人,原是军阀张勋部下。1915年被任命为“海州镇守使”;1917年张勋复辟帝制失败,白宝山又投靠直系军阀任江苏暂编陆军第一师师长,1925年任第五师师长,驻地都在海州,在墟沟北固山置有“乐寿山庄”大型庄园)捐助大洋1000元为学校建起了两层四口教室的教学楼,同时增设了图书室。当时,学校为了振奋精神,表达全体师生对学校前途发展的乐观态度和施教方向,由校长杨乃壮作词,林庆培老师作曲,谱写了墟沟小学第一首校歌。歌词内容:“云山苍苍,大海茫茫,连云形势天然壮。我们墟小,旭日东方,前途发展当无量。莘莘学子,努力向上,德智体美竞优良。爱国爱校,团结坚强,誓为邦家争荣光。”校歌的曲谱用的是黄埔军校校歌的曲子。

当时学校非常重视德智体美教育,其内容和形式是:德育:主要进行抗日爱国主义教育,方式方法多种多样,寓教于乐,耳濡目染,浅移默化,效果很好。智育:要求教师认真备课,对教材、教案、教具做到胸有成竹,学生要认真做作业,教师认真批改作业,对成绩差的学生,要求教师给予辅导补课,鼓励前进。体育:学校从渔师聘请有一位体育教师姜铁吾任教,教学内容正规,活动形式内容多样,每天课外活动时操场上生动活泼,一片生机盎然景象。美育:教师教学时,对图画(美术)和唱歌(音乐)课要有充分准备,增加兴趣,要重视美化环境,教室、校园做到整齐清洁,富有艺术美,还要注意学生的仪容整洁。当时在校学生有的家在百里之外,为了解决他们的后顾之忧,学校在校舍不敷应用的情况下,腾出房子来作为学生寄宿的宿舍,这一举措受到教育当局的重视、学生家长的欢迎、教育同仁的好评,社会影响极好。

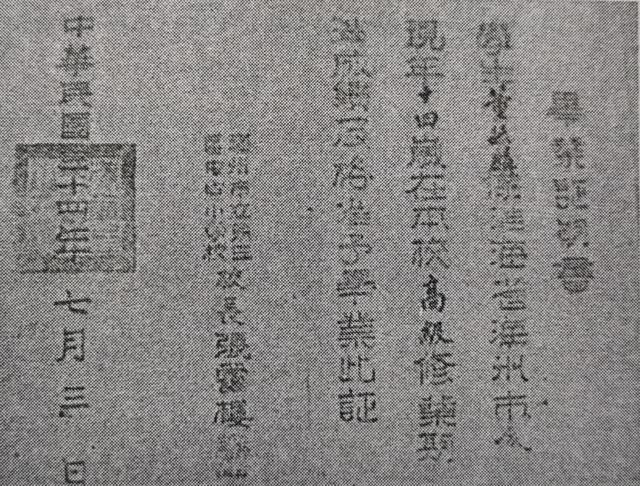

1935年(民国二十四年)墟沟小学毕业证书(实物拍摄,董毓麟先生提供)

,