林琪在短视频中展示儿子如何上下楼梯。(资料图/图)

八岁那年,命运和女孩琪琪开了一个太过残忍的玩笑。

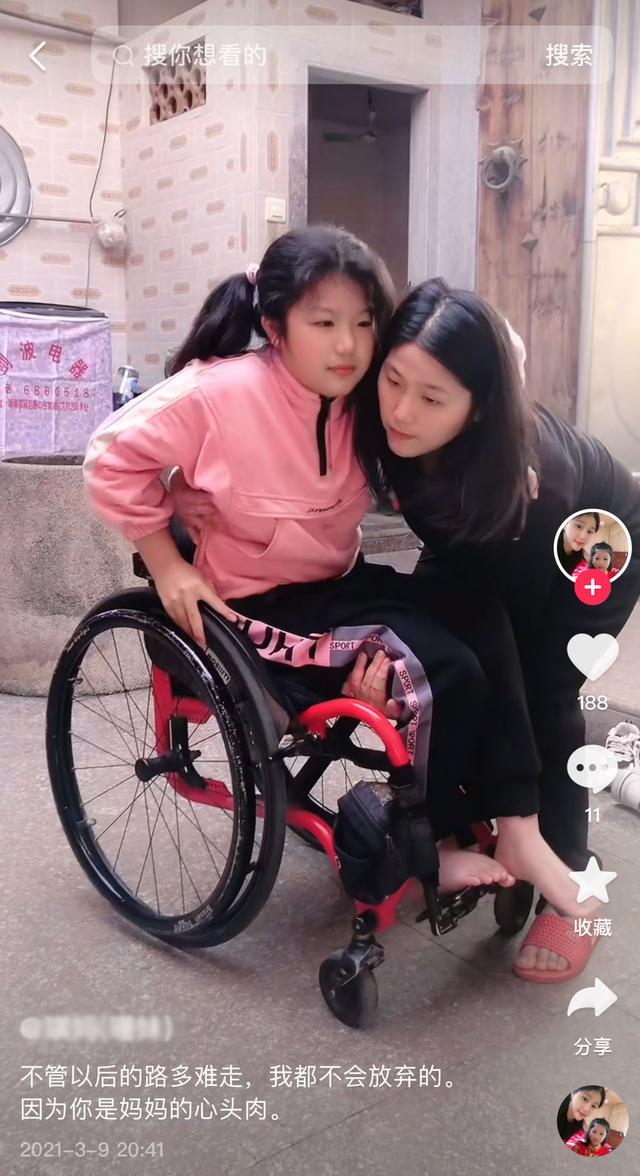

因为一次意外,导致高位截瘫,人生从此离不开轮椅。在琪琪生活的潮汕农村,敏感的女孩需要消化周遭的指指点点。好在,她还拥有另一个世界——妈妈的直播间。女儿受伤后,为了谋生,妈妈李晓慧开始学做主播,这是无法再工作的她仅有的收入来源。

李晓慧的直播内容是陪伴孩子康复的日常。为了从算法中突出重围,展示孩子身体的“残缺”和自己的“困窘”,是她从不回避甚至有意凸显的主题。视频的标题诸如“11岁了还要纸尿裤”“经常被问需要上厕所吗”“我每天需要人抱十几次,你愿意抱我一次吗”。

2022年10月,中山大学社会学与人类学学院副教授裴谕新和硕士研究生佟元在《山东女子学院学报》发表了一篇论文——《悲情叙事、情感劳动与母职韧性:脊髓损伤儿童的“妈妈主播”个案研究》。

从2018年起,她们对四位像李晓慧这样的妈妈,进行了为期三年的追踪。四位母亲都是三十岁出头的年纪,来自广东、湖南和甘肃,有人在城市,有人在农村,孩子们年纪相仿,受伤时都是7岁。过去,她们有的在工厂打工,有的在公司做文员,还有人同别人合伙办厂。但孩子受伤后,无一例外都成为全职主妇。

裴谕新和佟元见证了孩子们进入康复医院、妈妈开始直播的过程,并在此后三年同她们保持线上线下的联系。做直播的初衷,是消解漫长的康复日常,也是生活跌入谷底后,手里能握住的一点点希望。

吸引了短暂的关注和金钱回报后,妈妈们需要应对直播间的复杂生态,甚至是恋童癖和恋残癖的目光……“在这些女性身上我看到的是,在这么有限的资源之下,她们可以这样把一个烂牌尽量打得好一点点。她们所做的挣扎也好,带给我们的冲击、思考也好,我们做这些研究,现在也提不出来该怎么办,但是我们最起码要把她们这种现实状况揭示出来。”裴谕新对南方周末记者说。

“这是我们医院的网红”

2018年7月,彼时研二的佟元,来到广州某康复医院社工站实习。

这是一家为工伤职工和其他伤残人士提供医疗康复、职业康复、社会康复的公立医院。李会是社会康复科的社工,也是佟元的实习督导,主要为来自全国的脊髓损伤患者提供社会康复服务。

裴谕新每年都会派学生到这个社工站实习,同时产生毕业论文。她从事家庭、妇女社会工作和性别关系与女性研究,近年来关注数字经济与女性创业问题。因为佟元也对相关议题感兴趣,李会便建议她关注脊髓损伤儿童的主播妈妈,“这是我们医院的网红,大家都知道”。

佟元在带孩子们做手工时,见到了这几位妈妈。她的第一印象是普通,“没有所谓的网感”。她看过李晓慧的直播,觉得白净漂亮,真正见面后,发现她也是普通农村妇女,说话直率,声音洪亮。男孩杰杰的妈妈林琪,会和她聊喜欢的鞋子。

她们走上主播之路最初是个偶然。当时,医院里有个二十多岁的脊髓损伤患者,她很漂亮,直播唱歌,一天能收到一千元打赏。对于妈妈们来说,这是巨大的诱惑,便想跟着学,好心的女孩也愿意教她们。

裴谕新认为这是底层女性常有的一种工作策略。因为掌握的社会资源极为有限,她们中头脑灵活的人,会向身边人学习获取谋生的路径,“就像传帮带一样”。

身为“网红”,她们的直播条件并不专业,甚至简陋。在医院康复期间,每晚陪孩子吃完饭,洗漱完毕,8点左右,妈妈们会把病床前的帘子拉上,举着一台自拍杆,插上耳机开始直播。出院后,场景变成了凌乱的家,有的妈妈为唱歌而购置的话筒,是为数不多的装备。

“很随意的一个直播,不是精心布置过的。”佟元描述。

除了直播,她们还用短视频展现脊髓损伤儿童的生活。为了上热门,“封面和标题很重要”,妈妈们懂得制造猎奇感——“我才十岁就被医生判了死刑”“12岁了,有脚却没办法用”“瘫痪儿童站起来了!”

有的视频中,琪琪躺在病床上,医生护士正在为她制作假腿——定制站立支具。她的“双腿”垫在报纸上,被透明塑料紧紧裹住。视频的配乐是《起风了》,配文:“受伤4年,换了两双一万八的鞋。好希望睁开眼你就正常了,这种提心吊胆的日子真的过得好累。”

2016年被称为“网络直播元年”。根据中国互联网络信息中心发布的《中国互联网发展状况统计报告》,截至2016年6月,网络直播用户规模达到3.25亿,占网民总数的45.8%,而到了2021年12月,对应的数据是7.03亿和68.2%。

在四位母亲成为网红的2018年,直播还是风口行业,她们有过好光景,也尝过甜头。最初,受众对残疾儿童的生活充满猎奇的窥探欲,直播间最高峰曾超越200人,每场直播打赏虽不固定,但维持在200-500元人民币。2019年元旦,林琪的快手直播间打赏达到3000元人民币,通过平台分成,她能拿到1500元。

李晓慧希望锻炼琪琪的自理能力,她最开始让孩子接触直播,曾期望孩子以后能靠直播谋生。(资料图/图)

“一个烧钱的病”

来到康复医院时,这些女性已经度过了最难捱的日子。

脊髓损伤,是脊柱损伤最严重的并发症,通常意味着损伤节段以下肢体的严重障碍,也就是我们俗称的截瘫、四肢瘫痪。它通常由坠落、摔伤、车祸等巨大外力造成。在现代风险社会,脊髓损伤的发病率在世界范围都呈逐年上升的趋势。李会向南方周末记者提到了电影《触不可及》——片中主人公在一次滑翔伞事故中伤及颈椎,导致全身瘫痪,“有人在他腿上倒热水也感觉不到”。

对于这四位母亲而言,灾难的降临没有任何先兆。有的孩子是因为跳舞下腰,有的是练武术或翻跟斗。最令人唏嘘的是来自甘肃农村的王芳,当时,她在厨房煮饭,女儿小可在床上玩耍。突然,她听到哭声,跑去一看,孩子已经动不了了。

年幼的小可说不清当时发生了什么,王芳至今都不知道这场灭顶之灾的原因。“我觉得她会比其他妈妈更难过心里的难关。”佟元说。

最初的治疗曲折又漫长,他们从居住的县市一级医院,跨到省医院,直至跨到广州,平均转诊5家医院,舟车劳顿。在医院走廊打地铺,向亲戚四处借钱。琪琪在ICU三天花了五万,医生甚至直接警告,“这是一个烧钱的病”。

治疗康复令家庭陷入经济危机。李会告诉南方周末记者,脊髓损伤患者最大的一笔支出是手术费,通常约10-20万。但手术后的日常,则是无底洞。康复治疗每月1-2万,每年寒暑假都得去。女孩小薇两年的治疗康复花了两百万,她妈妈说,“一个月尿管加尿不湿就是2200-2300元,她不吃不喝光拉屎拉尿就这样子”。

最需要警惕的是并发症。长时间卧床,坐轮椅,容易出现尿路感染,危及肾脏。有时问题只是一个小小的压疮。和常人相比,脊髓损伤患者自身血液循环不佳,在皮肤上,压疮也许只是一个小红点,肉眼很难捕捉。等到发现时,已经烂到骨头,得做清骨手术。

“一个压疮花三四十万都是很小的事情。”李会说。

从孩子受伤到后期康复,家长需全程陪同。就这四个家庭而言,担子落在了妈妈肩头。有的爸爸手术阶段一直支持左右,但后期因为经济压力,不得不外出工作。有两个家庭离异了,一位妈妈从不提孩子的爸爸,另一位则说前夫很吝啬,生活费都不太给。

照护工作带有重复性,要在固定时间给孩子导尿,协助孩子锻炼、洗澡、灌肠,许多中小学甚至强制要求这类学生家长陪读。如果是寄宿学校,孩子不能住宿舍,还得在外租房。“学校不愿意承担风险。”李会说。

“妈妈不能一直帮你”

最初,直播看上去是一种解决困境的出路。

它门槛低、时间灵活,还能挣钱,对无法全职工作的妈妈而言是份不错的职业。即便对算法世界不甚明了,也逐步摸索出一些诀窍。

裴谕新用“母职韧性”形容她们的行动。“我们做女性研究,特别看重女性的自我赋权,就是怎么给自己找机会,怎么给自己鼓劲。(这些妈妈)你可以说她们本来就是底层,有了这个病之后更是雪上加霜,但是你可以看到她们身上的韧性。”

“我们做母职研究,就是要把母亲实实在在的付出,把母亲不被社会承认的贡献揭示出来。”裴谕新说。

目前,李晓慧在抖音发布了359条短视频,有4万粉丝。李晓慧说话很直白,会拿琪琪和其他孩子比较,她觉得自己的孩子没有背景、没有资源,未来很难生活。她时常锻炼琪琪的自理能力,比如自己穿衣、洗澡,“妈妈不能一直帮你”。佟元说,她最开始让孩子接触直播,还期望孩子以后能靠直播谋生。

一开始,她们的视频内容是脊髓损伤儿童的日常生活,比如妈妈如何把琪琪抱在坐便器上,琪琪如何在轮椅上梳头,配上夸张和悲情的词语。

有时是母亲和孩子的温馨互动。晚饭的餐桌上,摆满了一大盆螃蟹和虾,杰杰剥好一只虾递给妈妈。林琪录下了这个瞬间,“我赌定他剥的第一个虾一定是给我的,所以我提前录视频了。”林琪和江西的小薇妈妈都有数量不小的粉丝数,超过三十万人。

佟元曾陪着这些妈妈去逛商场,发现推着轮椅上的孩子逛街时,她们还不时拿出手机拍视频,比如坐轮椅怎么上下扶梯,懂得不断变换场景,“不能老直播孩子躺在床上,你在照顾他,人家老看这样的就看烦了。”裴谕新说。

为了维系和网友的关系,妈妈们经常得手机聊天,要么语音,要么打字。有熟人进入直播间,她就知道是谁来了,“欢迎谁谁谁”。

有的妈妈对佟元说,拼命叫直播间里面的人打赏、刷礼物、点小心心,这样的行为很像乞讨。“人都是希望表现出我的强大,这种自我表达是比较有力的。你一遍一遍说自己很苦的时候,就会感觉自己像是乞丐,因为乞丐就是展示自己有多么苦而获得别人的同情。”裴谕新对南方周末记者说。

“不能断了这根线”

事实上,直播间的环境远比想象中复杂。

有人说,“小薇这样子都是你害的”,妈妈最开始会委屈,后来决定无视,或者“揪着”开骂。有人质疑李晓慧好假,让孩子假扮受伤来骗钱,李晓慧说,你说的如果是真的就好了。有网友问具体的问题:你老公呢,他爸会给生活费吗?还有人发来男性下体的私照。

最可怕的是,孩子可能遭受危险。在直播间,很多网友表达“想看孩子的腿”。林琪发现,有的人关注点赞的对象多为小男孩,“如果只关注或点赞一两个小男孩的视频是正常的,但全部都是的话就很可疑”。

有一位五十多岁的未婚男性,经常在直播间给琪琪打赏,还专门从黑龙江飞到广东揭阳的家中看她。李晓慧觉得“怪怪的”,礼貌接待,给他找住处,但不让琪琪和他过多接触。男子会抱怨,你们大人对我好没用啊,我主要是来看琪琪的。李晓慧以方言不同,琪琪听不懂为由搪塞过去。

裴谕新认为,这些妈妈不了解“恋童癖”这样的词汇,她们能关注到“怪怪的”,更多是出于母性直觉,“要看小孩洗澡,这不是很怪吗”。妈妈们的保护方式是死死看紧他,不让小孩和他单独相处。

不过,这件事里也有妥协。佟元在医院见过一个关注杰杰的男粉丝,他的关注列表几乎都是小男孩。林琪说,不喜欢杰杰和他过多接触。他经常说想看杰杰的视频,林琪便说杰杰在打游戏,没什么好看的。

但是,当他来到医院,林琪不会立马把他赶走。佟元最初对此惊讶,“难道不是要把孩子保护起来吗,不让他们有任何见面接触的机会”。但妈妈们很淡定——因为都在有人看守的公开场合,她们笃信孩子不会受到伤害。“既然他给我打赏了,给杰杰买了礼物,我也不能把他拒之门外。”

裴谕新认为这是因为她们能掌握的社会资源实在太少了,“她觉得这个人是不怀好意的,但是她想着也不能断了这根线”。

“这个包袱不应该仅让她们扛起来”

好在,这样的异样并不是直播间的主流。

裴谕新在论文中写道,如同抛物线一般,高峰之后是跌落。2021年,妈妈们的快手直播观看勉强维持着20-30人的规模,有时一场直播只能拿到几块钱。她们陆续在其他平台发短视频,或者开始做微商。

“你想现在的直播有单打独斗的吗?都是团队、公会,还有MCN公司(制造的)。她们就是很朴素的坐在镜头前面,很生活化、碎片化地聊天,粉丝肯定不会很多,固定的粉丝看久了也会自然流失,粉丝就变得很少。”佟元说。

现在还留在直播间的铁杆粉丝,很多是因为喜欢小孩子。有人长期关注这个家庭、孩子的成长,像是变成了虚拟的家庭成员,“已经形成习惯了,你就想看看他今天怎么样了”,裴谕新说。有网友会逢年过节问候,给孩子买耐克鞋、钢琴,租小别墅过生日。

在今天,妈妈们还坚持做直播,更多是为获取一种情感资源。

在农村,残疾的孩子和家庭承受着更深的文化束缚。李会接触过一些个案,在他们生活的北方农村,这代表家门不幸,邻居甚至不欢迎他们去串门——门槛造得高,代表拒绝不祥。“门槛那么高,轮椅也进不去,这种排斥文化还是很明显的。”

小可在村里被邻居瞧不起,王芳见过女儿悄悄打自己的腿,或是捏紧拳头不说话。后来,王芳慢慢哄着小可,也经常拿其他脊髓损伤孩子的视频给小可看,“你看这几个哥哥姐姐也像你一样受伤,但他们很乐观”。王芳还会让小可和这些孩子聊天,她的情绪渐渐好了很多。

通过做主播,妈妈们获得了一个广阔的社会网络。有同为脊髓损伤患者家属的群,可以分享困惑、心事,交流经验。因为网上的叔叔阿姨,孩子们在学校受到老师同学的照顾——外面大城市的叔叔阿姨都很关心他,我们也不能歧视他。“这些关注本身是有力量的。”裴谕新说。

对妈妈们自己来说,她们变得自信了。这些妈妈平时不化妆,但直播前,会认真涂上口红,打开美颜。在那一刻,在妈妈、患者家属的身份之外,她们作为女性被看见了。

追踪三年后,裴谕新认为这不是一个简单的、非黑即白的故事。“我们看到的援助,不是一个简单的给予,也不是她弱我就可以给予她。我们要看到她们之所以苦苦地挣扎,即使面临情感剥削,也不愿放弃。即使明白有让自己失去自尊的地方,她们还要去争取。是因为她们确实没有其他的资源了。”

李会向南方周末记者解释,针对脊髓损伤患者,现在的福利体系只能惠及残疾人个体,“他们属于肢体残疾,最多一级或二级,一个月给补贴的费用就是二三百”。妈妈一旦有工作,还会影响申请低保。对于每月的开销而言,“光靠这点补贴,真的是很有限的”。

裴谕新认为,要真正改善她们的处境,最终倚赖于社会福利制度的完善。“如果我们仅仅给她一些物质上的东西,给她点赞,给她打赏,这个东西太少了,太杯水车薪了,当然比没有要好。谁会关注这个孩子的一生,只有这个妈妈,妈妈这一生都会搭进去。我觉得这个包袱不应该仅让她们扛起来,应该是社会福利制度扛起来的。”

(文中李晓慧、林琪、王芳、佟元均为化名)

南方周末记者 付子洋 南方周末实习生 张璐

,