我坤沙王氏二房端甫公,是著名药商。于清光绪年间到湖北汉口经营药材,打出“王慎记”金字招牌。与五房执中公、宗亲王宗泽的祖父以及王点文四人合股经营中药材店“王慎记”,从1895年到1935年,经过四十年的苦心经营,至抗战前夕,发展到拥有金条500条的资产规模,成为当时武汉巨商。

端甫公子子良公,孙伯铭公。两代人继承父、祖遗志,把“王慎记”的招牌托得更高,打得更响。其管理之严密,经营之诚信,在武汉三镇赫赫有名。二十世纪三十年代,因五房王执中的长孙富仂公与子良公协商,抽出部分股金到宣城开办纸厂,遭日寇飞机狂轰乱炸,毁于一旦。伯铭公及其子圣功公定居武汉汉正街,蔚成一族。

王子良,字允孝,在潜口镇开颐和堂中药店,在徽州很有名气。抗战期间,与许承尧力阻唐式遵炸潜口巽峰塔,1947年积极参与歙县旅沪同乡会消灭歙县恶性疟疾的运动,因“热心公益,素负声望”被聘为该会驻歙四乡董事之一,承接在西乡分发施送该会在沪所购西药疟疾丸和痧药水等工作,为治疗歙县四乡人民的病痛,抑制暴疟流行,保证乡民的健康做出一定的贡献。

武汉亲友照片

照片摄于上世纪80年代末,照片里的小朋友应该和我同龄,比我低两辈,为书字辈

以上照片为我们王氏五房王鹤鸰长子武汉王子藩先生的妻子张彩云女士,女儿丽华,及外孙和外孙女的照片。摄于上世纪80年代末,照片里的小朋友和我同龄,同为我们歙县坤沙太原王氏后裔,和我同辈,都是圣字辈。

王子藩,妻张彩云(2017年过辈),育有两女一子。长女君,外孙邹飞;次女丽华,外孙女菁瑶;子裕华,孙亚奔,重孙屹然,均定居湖北省武汉市。他们一大家子住在汉正街,有从事服装行业者,全家都还平安。

武汉还有五房王鹤鸰次子王昌锦的后代。王昌锦,妻金美贞,育有二子一女。长子衍广(原在歙县城里一中药店工作,退休后回老家病故),育有三女一子,孙健(在歙县堨田开中药店),三个女儿现还居住在徽州,其中一女嫁在坤沙村里;次子廷玉,孙铭(现居于湖北省宜昌市);女冬青,育有一子一女,外孙邝伟,外孙女女邝莉(现居于湖北省武汉市)。

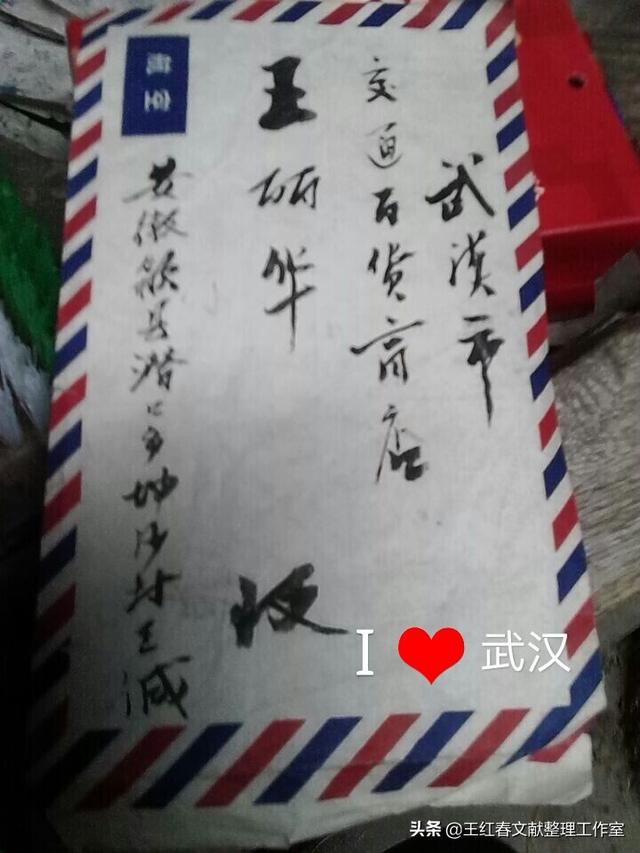

而伯父王伯铭和我同辈堂兄王圣功家的王慎记老药店原在汉正街,未知住址有没有变化,这次也没有联系上。我在这里遥愿湖北亲友健康平安!

在武汉,我还有一位浙籍王姓,学巴基斯坦语,毕业于北京传媒大学的朋友,他家里是在武汉开茶叶店的。

民国时,我祖父王雨亭先生(1909-1985.6)年轻时一直在武汉汉正街一徽州绸缎庄工作,汉口中山公园里也拍有相片留下。我有幸把祖父这两张珍贵遗照交付《徽州老照片》一书刊载。

我祖父王雨亭先生年轻时在武汉的个人照

下图是我祖父王雨亭先生(左)和他老板—大美绸缎庄的休宁人杨家华先生在汉口中华电光照相馆的合影。此照片已收入《徽州老照片》一书。

下图为上世纪三十年代,我祖父雨亭公(左)年轻时在武汉汉口中山公园与朋友游园的合影,不知同行是何人。此照片也收入了《徽州老照片》。

坤沙太原王氏四房宗字辈雨亭公,也就是我祖父,十五岁在村中长辈带领下远赴汉口大美绸缎庄当学徒,后做到朝奉(经理),负责采购进口丝绸和布料以及销售。负责采购进口丝绸和布料以及销售。大美绸缎庄由雨亭好友兼同学休宁人杨家华筹建,总店在武汉,设重庆分店。祖父做事很认真,所以很得老板信任,祖父曾携带金条坐着飞机从重庆飞到汉口去进货,这是父亲每每在我们子孙辈面前提及的光荣事哦。我觉得一面是严厉一面是孩子气的祖父很勇敢啊。

妻子江美娟(1911-1967),歙县东关济阳江氏第36世江心田的女儿,家住歙城镇渔梁街渔梁小学后门。太外公和太爷爷经商认识,太外婆和太奶奶两人就为我祖父母指腹为婚。祖母十八岁从渔梁嫁到坤沙,姑婆王凤嫁到渔梁巴家。二十七岁得长子衍夔,五年后得次子衍启(又名南熙)。大美绸缎庄在日寇轰炸武汉后,武汉总店与重庆分店合并,整体搬迁至重庆。

抗战结束后,雨亭公原在重庆店里工作,1948年回乡代杨老板接他儿子和女儿去重庆团聚,并携妻赴重庆治病,父亲衍夔随行,那年十岁,之前在家还上了几年私塾,他弟弟才五岁,就留在家中跟着外公。

我家这个太外公原在渔梁街开碗店,人称“卢大碗”,现在在杭州都有店面。他因吸食鸦片烟导致家道中落,太外婆无奈下卖掉渔梁街祖宅以抵开支,大表姑婆江仲秋本已订好亲事,即嫁与本里黄氏(后赴台工作),因病未曾出嫁就病逝在亲戚家里,太外婆也去世了,太外公一人住到坤沙我家祖屋,带二外孙。

此次进川的行程路线是坐汽车到上海,再购船票坐大轮船顺长江而上去重庆。父亲至今还记得在船上和杨家俩孩子一路打打闹闹的开心劲,这也是他第一次出远门,也是奶奶的第一次出远门和家人团聚。

美娟祖母因长期在家操持家务,不幸患上气喘病和妇女病,本想去治疗,却没想到被未经皮试的盘尼西林(青霉素针)给害苦了,一针打下去,第二天就爬不起床了。父亲到现在还记得,当时祖母连着换了好几家医院才治好,如中央医院等。在父亲的记忆里,重庆医院的台阶是很高的,不知他们走了多少次。祖母吃了很多维他命药才治愈后,与家人渡过愉快的三年,还添了一个白白胖胖的小弟。下图为1948年夏,父亲(左),在重庆临家门华一村住所后山和父亲同事的孩子朋友刘文江(右)、刘文炎(中)一起照相,他们还有个姐姐叫刘文昌。父亲至今还记得大美绸缎庄边解放牌附近的热闹,他坐在二楼看大街,还学打腰鼓,很开心,还在那里上学、交朋友。

1949年,父亲王南耆(左)和朋友刘文江(右)、刘文炎(中)兄弟在重庆住所临家门华一村后山合影

全国很快解放。大美绸缎庄在公私合营后解散,伙计们都拿到了银元形式的一笔遣散费。那时祖父已准备好了过年的东西,祖母也已买了缝纫机准备去学做裁缝,打算定居,因为若留在当地,政府是可以安排工作的。祖母一是考虑到家里的亲人无依无靠,再是非常想念歙县老家的老父和二儿子,还有叶落归根之心,二是户口问题无法解决,最后还是决定放弃一切,回到歙县西乡的家,真的很佩服祖母的一片深情和意志笃定。春节前船票非常吃紧,祖父排队一买到票,一家人丢了一屋家具就走,小叔叔的尿布还挂在家门口晾衣架上,就匆匆辞别多年的同事和朋友离开重庆,祖母唯一能做的就是带着父亲和小叔叔还有同事的女儿到照相馆合影留念。祖母想到银元不便携带,就熬了一大罐猪油再把遣散费全部装在油罐里避免沿途可能发生的盗窃,带回家做日后的生活费。

父亲最美好的记忆是临别时邻居大妈送的重庆风干肉,坐在轮船上玩,饿了就撕肉条吃,甭提有多美味了。他们坐船顺江而下到了汉口汉正街,借住在父亲族兄王伯铭、侄王圣功家的“王慎记”大药店里。本打算留在武汉谋生,祖母准备学做裁缝的活来养家,谁知一打听没法直接在汉口安家落户,因为户口在安徽歙县,必须要回老家打户口证明才能到汉口定居。车上还巧遇到了我娃娃亲的祖父和祖母。祖父母觉得路又这么远,带着个才一岁的孩子不能瞎折腾,就决定回歙县老家。真的很佩服祖母的一片深情和意志笃定。

歙县老家生活1950年春节,一家人回到坤沙老家与岳父江心田(1892-1952年正月初八)和次子衍启团聚,也正好赶上土改和土地确权。太外公江心田1952年正月初八日因胃癌病逝于坤沙吉庆堂王家大屋。全家苦于不会农活,转回渔梁租住。雨亭公在歙县人民医院食堂参加工作,直到退休,60岁退休前才转正。三子后均招工就业,工作兢兢业业,屡受好评,现均已安然退休,开枝散叶,家族人丁兴旺。

坤沙老屋倩影

老房子是爷爷、父亲、大叔叔的出生地和成长地,父亲10岁以后就再也没有回家长住过。因为他跟着奶奶去探访四川重庆爷爷工作的绸缎庄去了。5年后,他们和祖父一起带着在重庆出生的小叔叔回到歙县,和太外公,还有一直在家里跟着他的大叔叔在西乡老家团聚。可是不久,父亲的外公就过世了,葬在我们老家,听说土改时墓被生产队给平掉了,现在更找不到了。

祖父他们在乡下找不到活计干,后来就举家搬来了县城郊的渔梁镇,祖母在族人帮助下帮祖父在县人民医院食堂找到了做饭的工作,从此开始在县城租房子住的生活。那时的日子真是穷啊,祖父年轻时常年独自在外做伙计,闲散惯了,不好管家里事,祖母一人操碎心。有次到了过年,祖母只好到人家去借一只鸡来杀了过年。父亲连小学都上不全,最后读到四年级就辍学了,先是帮着母亲在渔梁坝摆摊卖粽和油饼,祖母茶季还去渔梁茶厂采茶叶,后来很早就走上社会帮祖母挣钱养家了,还好两个叔叔都先后读到了初、高中毕业。这种情状会让谁能想起祖母少女时期曾是渔梁镇上富户家的女儿呢?出嫁时一房红木家具嫁到坤沙王家。很不幸,父亲和前妻的孩子几个月就夭折了,次年就是1967年,祖母就因病过世了。

可是,对于母亲、姐姐和我来说,那房子就像是一个存在于空气里的东西,看不见但是感觉得到,母亲也从来没有机会跟着父亲回老家去看过,似乎是父亲工作繁忙的原因吧。我和姐姐都在城里出生、城里长大,对这么一个老房子的印象就很模糊。只是经常会听父亲说起老家的房子,祖父祖母的过去和他的童年等等。

很可惜,1985年夏天,祖父就因病过世了,那时我才8岁。小时和他的交流很少,只记得他的威严和有趣。但是他遗留下的多张早年武汉和重庆生活和历史照片成为我对大都市的想象之凭据,也启迪我走上历史研究之路。

更为重要的是,这些照片不仅构成我们太原王氏家史的重要组成部分,我祖父和他的同僚及族人的个人史是徽商当年在汉口披荆斩棘,努力拼搏的一个缩影,这些照片更是武汉徽商奋斗史的证物。

,