我们在吴昌硕之后选择再引入陈师曾的学习,是因为陈师曾虽然是吴昌硕的入室弟子,但他却不为师门所囿,创出了自家篆刻风格,他是民国时期北方篆刻史中不可忽略的一环,因此,学习近代印学,一定要重视陈师曾。

必须先说一下陈师曾的学印经过。

陈师曾少年即对书画篆刻有极浓厚的兴趣,其父陈三立所持私印中,有几方是黄牧甫亲制,陈师曾对这些印朝夕玩味,由此深受“黟山派”印风影响,其后他在北京大学任教时,又与乔大壮(黄牧甫弟子,亦鲁迅好友)交好,因此,他的早期作品风格是顷向黄牧甫印风的,但他学力惊人,此后又广泛涉猎了“浙派”和“皖派”印风,进而又深入研究赵之谦,到二十六岁之后,陈师曾拜吴昌硕为师时,他实际上已经成为在印学观念上“兼容并包”(这也是北京大学的学术思想和治学态度)的独立思想者了。

(陈师曾《读画图》)

因此,我们在陈师曾后期的印里,既能看到赵之谦包备方圆,又能看到吴昌硕的浑圆朴厚,并且,他还突破了时代的限制,以“摹仿汉印,更参以汉碑额,秦诏版,上窥籀史,融会吉金古玺”为务,不再局限于近、当代,“下窥两汉上周秦,不向西泠苦问津”是他的篆刻取法,也是他突破时代局限的印学主张(因为当时“浙派”是流行印风)。

本文要读的这方印,是陈师曾先生的这方“伊蒲塞”:

(陈师曾“伊蒲塞”)

“伊蒲塞”是佛教用语,是梵语优婆塞Upāsaka的异译。指在家受“五戒”(即不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒)的男性佛教徒,又称邬波索迦,出自《东汉楚王英传》。

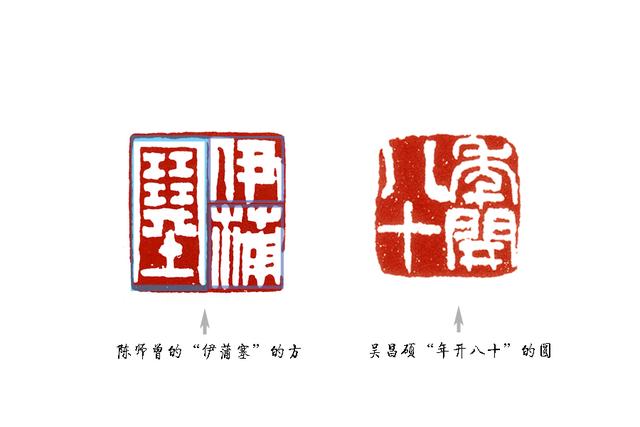

印文内容先放一边,我们把重点放在这方印的“方”与“圆”的选择上,因为“方”与“圆”的选择,决定了篆刻审美风格的走向。

“方圆兼济”从来都是中国哲学与艺术的高级追求,吴昌硕强调“方圆之互异”,其实也是在强调“方”和“圆”的对立统一。

在“方”与“圆”的对立统一认识中,不是“寓方于圆”就是“寓圆于方”,但这二者的意义显然是略有不同的,“寓方于圆”显然主调在圆,“寓圆于方”则显然主调在方。在篆刻艺术中,方笔多则梗骨立,圆笔多则姿媚生,骨立生质朴,姿媚生可爱。这实在是审美的分野之处,学习篆刻,一定要关注。

陈师曾是主张“寓圆于方”的。甚至他这种方的主张,大大影响了后来的齐白石。

考察“方”与“圆”,我们之前说过,主要是考察三个方面的内容:1、整个字的外廓方与圆;2、笔画线条两端的方与圆;3、笔画转折处的方与圆。

先说字形外廓。我们看这方印,乍一看,这显然是吴昌硕风格的啊,但细细观察,就会发现,还是有区别的。这方印的刀法、线质皆为吴昌硕风格的,可是字法布局却差别明显:

篆法与吴昌硕有差异,吴昌硕是《石鼓文》的“圆”,而陈师曾是汉缪篆的“方”。

(字形外廓的方与圆)

因此,在字形外廓上,陈师曾完全用方,而吴昌硕则圆多一些。我们知道,吴昌硕以《石鼓文》入印,因此篆法圆融浑厚,每到转折处,完成方法多为大于90度的钝角,几乎近于圆浑的形态,陈师曾这方印却完全以汉印文字为宗,多处有明显的方折,每遇转折处,往往光洁、坚决的“方”,如刀砍斧削,果断干脆,这当然是源于黄牧甫,但究其渊源,其实在于秦汉印,因为汉印的端方,是汉人骨子里的东西。

再说线条的两端。这方印中的线条,有取圆的,也有取方的,但因为字形外廓的取“方”,这些“圆”的处理显得不是非常明显,只是为了方圆兼济的原因或削除石头特有的“火气”而故意留出来的“圆”。说简单点:字形外廓和转折处的方太过于强化了,笔画两端必然留出大量的圆予以调和,否则,整方印就显得太过“凌厉”了,失去了含蓄的韵致。

(方与圆的调和)

“方”的大格局之下,蕴含了“圆”的元素,这正是吴昌硕的方圆互异,也正是“方圆兼济”审美的线条表现。

最后说转折处。这方印视觉效果非常“方”的原因,主要在于笔画转折处的“方”的处理。如图:

(转折处的“方”)

这几处方得有点“极致”,是斩钉截铁的90度,是非常明确的方折,甚至就是一个90度的切角(两刀完全垂直交叉),如果我们拿出他的许多作品来看,在个人风格明显的印作中,这种90度的方折大量存在,这简直就是陈师曾的标签。

这实际上是陈师曾“寓圆于方”的选择,正因为这个选择,这方印显得阳刚气十足,骨力刚硬,也由此产生质朴之味。

当然这方印还有疏密呼应的运用,比如“塞”字中下部与“伊”字右部留红的呼应;还有笔墨收与放的差异,比如“塞”的两根长垂笔一收一放,这些都值得关注,但那些都是我们之前的作品中详细说过的内容,这方印,我们主要学习如何选择方与圆,并学会用“方”与“圆”调整自己作品的气息与格调,实际上我们是在说:一个篆刻人,要在审美上有自己的选择。

(【布丁读印】之165,部分图片源自网络,版权归原版权方所有)

,