今天晚上继续学习《史记》历史故事,发现“鞭长莫及”这句成语,可能出自这段故事。

《史记·晋世家》到晋景公六年,晋国有位大臣叫伯宗,伯宗给景公出主意,不要攻打楚国。

我查查这位“伯宗”有啥故事?网上资料:《左传·宣公十五年》,楚国攻打宋国,宋国派人向晋国求援。当时晋国在晋文公之后还算比较强大,晋国还有点霸主余威,晋景公准备发兵攻打楚国,教训教训楚国欺负中原小弟。

这时,这位伯宗说:“国君呀,不行,鞭子虽然长,但是达不到马肚子(虽鞭之长,不及马肚),现在上天正在兴旺他们楚国,我们晋国虽然强盛,那也不能跟天过不去,我们不能和楚国竞争。况且谚语又说:斟酌情况都在心里,河流湖泊能够容纳污水,山林草野可以隐藏猛兽,美玉上边也有斑点,咱们晋国不如等候时机再说吧。”晋景公也认为鞭长莫及,于是,放弃发兵攻打楚国念头。

读到这我又查查网上,春秋时期,楚国主要在现在的湖北湖南可能还包括现在周边的几个省边缘一带,晋国可能主要在现在的山西河北一带,他们距离比较远,再加上晋国国力相比跟楚国不相上下,攻打楚国有一定难度。因此,伯宗比喻为“虽鞭之长,不及马肚”,路途遥远够不着。我以前是这样理解这句话,但是网上有篇文章这样理解这句话:

意思是说:马腹不是挨鞭子的地方,鞭子纵然长,也不该打到马肚子上去。后来的成语“鞭长莫及”便是由此而来。

看来“鞭长莫及”这句成语出自上面这段故事。

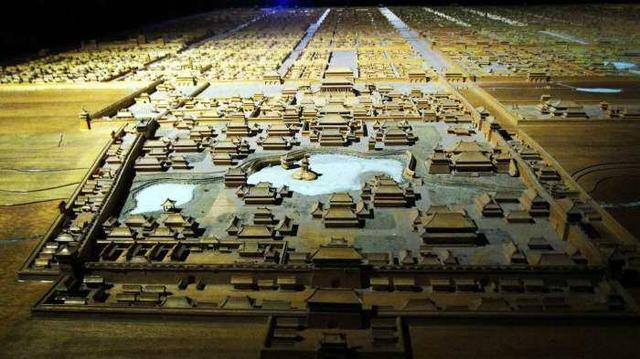

图片来自网络搜索,网络自学,如有不当,敬请告知我,我立即改正删除。

2021.2.18

,