大家好,我是锅仔9,今天带大家来了解下巴甫洛夫定律。

巴甫洛夫定律,又叫条件反射定律。

前言

“巴甫洛夫很忙……”,这话不是别人说的,是巴甫洛夫对别人说的。

这是巴甫洛夫在生命的最后一刻说的,当时有人敲门,想进来看看他。

当生命的最后一刻,你猜他在屋子里干嘛?治疗?写遗嘱?祈祷?或者是回忆一生?

都不是,他在记录生命衰竭的感受。

在生命最后一刻,他不断地向坐在身边的助手口授生命衰变的感觉,他要为一生挚爱的科学事业留下更多的材料。

对于人们的关心、探望,他只好不近人情地加以拒绝:“巴甫洛夫很忙……巴甫洛夫正在死亡。”

巴甫洛夫在临死前还在记录自己的死亡感受,为科学献身。

“巴甫洛夫很忙……巴甫洛夫正在死亡”,不是诗篇,但胜诗篇。

还值得一提的是,虽然巴甫洛夫为心理学做出了巨大贡献,但是他本人却不认为自己是心理学家。

巴甫洛夫十分反对当时的心理学,反对过分强调“心灵”、“意识”等看不见、摸不着的仅凭主观臆断推测而得的东西。

他甚至威胁说,如果有谁胆敢在他的实验室里使用心理学术语,他将毫不留情地开枪将他击毙。

当然就是这样一个人,提出心理学上重要的条件反射和提出两个信号系统学说。

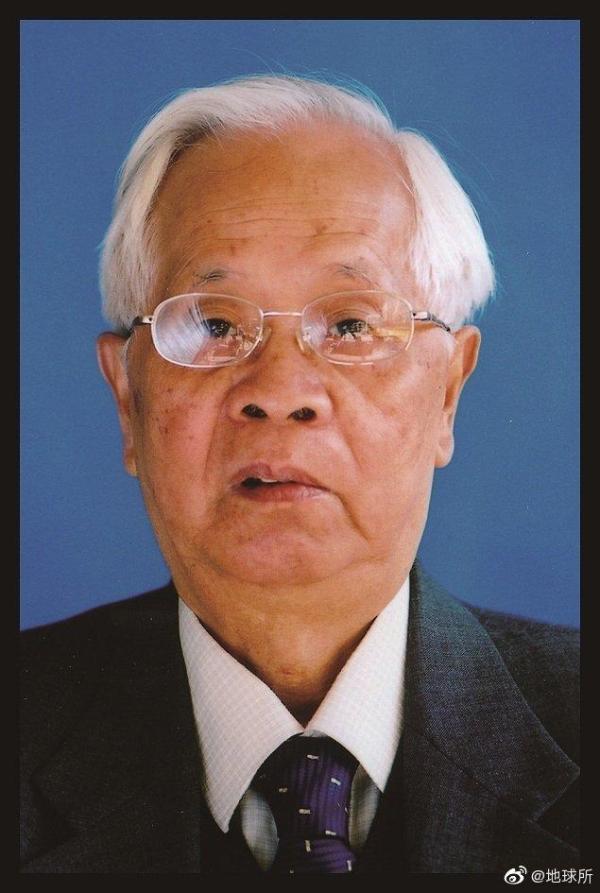

伊万·彼德罗维奇·巴甫洛夫

概述

首先我们来复习一下中学的知识:非条件反射和条件反射。

非条件反射

非条件反射是外界刺激与有机体反应之间与生俱来的固定神经联系。非条件反射是不需要大脑记忆中枢参与的先天性反射,是生物在长时间的进化中形成的本能反射。

条件反射

再说条件反射。原来不能引起某一反应的刺激A,通过一个学习过程,也就是把这个刺激A与另一个能引起反应的刺激B同时给予,使他们彼此建立起联系,从而在条件刺激A和反应之间建立起的联系叫做条件反射。

在刺激A与刺激B之间建立联结,从而使本来不能引起反应的刺激A可以引起反应,被称为经典条件作用,也叫做经典条件反射理论。

非条件反射是条件反射的基础。他们之间的关系在于,引起非条件反射的那个刺激和另外一个无关的刺激产生了联结。这种联结的产生就是学习行为发生的本质之一。

实验

解释经典条件作用最著名的的例子是巴甫洛夫的狗。下面我通过巴爷养狗的故事来解释一下经典条件作用理论中的几个术语。

话说巴甫洛夫一开始没想研究经典条件作用,他只是在研究狗的唾液分泌现象。他给狗喂食,发现狗会分泌唾液(非条件反射);喂了几次之后,他发现一个现象,当喂食的人进屋时,狗就开始分泌唾液(条件反射)。这个现象使他产生了兴趣。于是巴爷玩心大发,随即准备了一个铃铛,每次给狗喂食时,他就摇铃铛(试图在刺激A铃声和刺激B食物之间建立联结)。摇了几次之后,他发现,当不给狗喂食时,只要狗听到铃铛的声音,就开始分泌唾液(条件反射已建立)。如果继续摇铃和食物同时给予,这叫做强化,即强化铃声和食物之间的刺激联结。如果只摇铃不喂食物,并重复多次,发现慢慢地狗分泌唾液越来越少,直到最后你摇铃的时候它不分泌唾液了,这叫消退(有点像「狼来了」的故事)。如果消退之后你隔一段时间再去摇铃(就好比隔一礼拜再喊一遍狼来了),狗又重新开始分泌唾液,这叫自发恢复。

食物引起狗分泌唾液,这是非条件反射,食物在这里被称作无条件刺激。铃铛引起狗分泌唾液,这是条件反射,铃铛在这里被称作条件刺激。条件刺激引起条件反应的关键在于,将条件刺激(铃铛)和非条件刺激(食物)进行反复匹配,即,让二者多次同时出现。

著名的行为主义心理学家约翰·华生曾做过一个奇葩的实验。有一个名叫阿尔伯特的小婴儿特别喜欢老鼠,有一天,他正在和老鼠玩,华生悄悄地走到婴儿身后,重击了一下手中的金属棒,「bang」的一声,小阿尔伯特被吓得大哭起来(多么邪恶的心理学家)。从此以后,小阿尔伯特开始惧怕老鼠。这里,非条件刺激是巨响,非条件反应是吓哭;条件刺激是老鼠,条件反应是恐惧。

小阿尔伯特的实验说明了恐惧症的形成原因。再举个生活中的例子。假设你很怕狗。你以为你怕的真是狗吗?

某天有只狗向你跑来,狗是一个中性刺激,你并不怕它。但突然间它咬了你,咬伤所带来的疼痛感和由此所带来的痛苦与恐惧,就是非条件刺激和非条件反应。你开始对狗心生恐惧,这时狗的存在就变成了条件刺激。行为主义认为这是恐惧症的起因,那么同样是消除恐惧症的治疗方法的理论基础。

如何令条件刺激引起的条件反应消失呢?你只需要将条件刺激和非条件刺激区分开来。那么怎样才能区分它们呢?将你暴露在引起恐惧的情境下,比如将你和一条无害的狗关在一起,但同时让你放松,引导你用更加积极的感觉替换经典条件作用造成的恐惧,从而让你明白,并不是狗让你恐惧,而是狗咬了人所带来的疼痛感让你恐惧。这种方法被称为系统脱敏疗法。

有人会质疑说,我没被狗咬过,为什么我也很害怕狗?直白一点回答,你肯定看到或听说到过狗会咬人,所以建立了对狗的恐惧。然而这个问题比较有趣,容下讨论。

学习律

尽管巴甫洛夫本人并没有概括过他的学习律——这也是由于他极不愿意别人把他看作是一位心理学家,但他条件作用原理本身就是一种心理学的学习理论,并对后来的各种学习理论产生了重大的影响。有学者根据他的实验,概括出以下几个学习律:

习得律

巴甫洛夫条件作用的基本特征,是通过条件刺激与无条件刺激的配对引起条件反射,在实验中,条件刺激与无条件刺激可以有多重配对方法。

一种条件反射巩固后,再用另一个新刺激与条件反射相结合,还可以形成第二级条件反射。同样,还可以形成第三级条件反射。在人身上则可以建立多级的条件反射。

巴甫洛夫还系统研究了条件刺激之间的时间间隔对形成条件作用的影响。实验结果表明,无条件刺激在条件刺激出现之后的0.5秒时呈现,确立条件反射的效果最好。

消退律

消退是指条件刺激多次重复而不伴随无条件刺激,条件反射将逐渐削弱直至消失的过程,条件反射建立以后,如果多次只给条件刺激而不用无条件刺激加以强化,加过是条件反射的反应强度将逐渐减弱,最后将完全不出现。

巴甫洛夫指出,消退抑制是大脑皮质产生主动的抑制过程,而不是条件刺激和相应的反应之间的暂时联系已经消失或中断。因为如果将已消退的条件反射放置一个时期不做实验,它还可以自然恢复;消退产生的速度,一般是,条件反射愈巩固,消退速度就愈慢;条件反射愈不巩固,就愈容易消退。

泛化律

在条件反射开始建立时,除条件刺激本身外,那些与该刺激相似的刺激也或多或少具有 条件刺激的效应。就一般而言,刺激与原来的条件刺激越相似,引发条件反射的可能性就越大。这种现象称为反射泛华。

辨别律

当条件作用过程开始时,实验动物需要辨别相关刺激与无关刺激。通过辨别学习,实验动物有选择地对某些刺激做出反应,而不对其他刺激作出反应,在条件作用中,辨别是与泛华相反的过程。

高级条件反射作用律

巴甫洛夫在实验中发现,可以用其他各种刺激来替代原来的条件刺激,以唤起已确定的那种条件反射。换言之,原来的条件刺激可以在后来的尝试中起无条件刺激的作用。

条件反射的意义

经典条件作用的意义何在?

传统观点认为,它不是一切的原因,它只是联结而已。发生的事情不过是无条件刺激与条件刺激,铃声与食物,因为恰巧同时出现而联系在了一起。当无条件刺激与条件刺激同时出现,经典条件作用开始发力,二者引起的反应是相同的。

这已经不再是主流观点了。主流观点更为有趣,它认为条件刺激是一个准备的阶段。经典条件作用使得你对预示着即将发生之事的线索变得敏感,这使得你能够为即将发生的事件做好准备。作为信号的条件刺激出现在需要你做准备的非条件刺激之前,从而可以使你更好地趋利避害。

可以用这个观点解释一下上面的例子。你虽然没有被狗咬过,但是你「怕狗」这个反应表明你对可能发生的事件(被狗咬,很疼)有了准备,这样,就有可能使你在很大程度上减少被狗咬的风险,比如见了恶狗你就会绕着走或及时做好防备措施。

同样,巴甫洛夫的狗听到铃铛就开始分泌唾液,说明它把铃声作为了「食物马上来了」的一种信号,狗开始对铃声这个信号敏感:饭马上就来了,分泌唾液做好准备吧。

经典条件作用随处可见。想象一个正在挨父亲打的孩子,他的父亲举起手臂,他就会闪躲。在这个例子中,他知道举起的手臂是他即将挨打的信号,闪躲是对挨打所做的准备。一般认为,在经典条件作用中,条件反应是对无条件刺激的一种准备。

电影《发条橙》是一部惊悚片,基调阴郁且色情暴力,被列入了禁片的范畴。这部片子中有一个片段就讲述了利用经典条件作用对暴力倾向严重的主人公进行心理治疗的情景。医生给他用一种药,使他变得难受、恶心,同时强制他睁开双眼面对暴力镜头。经过一段时间的治疗,当他在现实中再遇到暴力行为时,便会引起恶心和休克,更别谈自己施暴了。这种心理惩处手段要比直伤高级很多,也是比较反人道的。

上一篇:人类观察所——霍桑效应

下一篇:人类观察所——无限猴子定理

想了解更多精彩内容,快来关注锅仔9

每日更新,关注小编不迷路。#人类观察所#

本文由锅仔9原创,欢迎关注,带你一起长知识!

,