眼镜是心灵之窗的外延部分,而圆形、粗框,作为一种符号开始流行,要追溯一些引领性人物。直觉上,戴眼镜的大师群像似乎多了某种深邃的力量。这并非人及物的错觉,反过来逻辑也可成立,犹如从窗外看里面的人。正如萨特所言,人存在的形式可以十分微观,以小见大地映射了时代思想和审美风格。

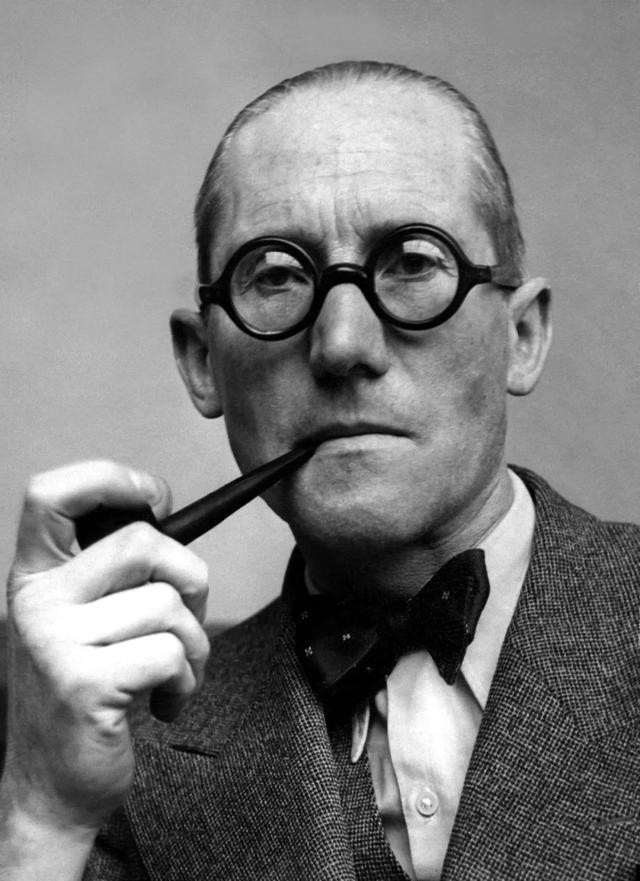

贝聿铭辞世不久,人们盘点他留下的建筑遗产,也在放大他生前的“词与物”。比如:“让光线来做设计”。当光线聚焦到他带有东方智者和蔼的面部,圆形粗框眼镜分外引人注目。有种解释说,贝老是以这种方式,向自己喜爱的大师勒·柯布西耶致敬——这位建筑先驱、设计师和画家生前最钟爱这一款式的眼镜,之后引发同行竞相效仿,除了贝聿铭,还包括“白色派”大师理查德·迈耶。

眼镜不仅表达个人审美和趣味,也堪称约翰·伯格所谓“观看之道”的最佳载体——伯格认为,我们观看事物的方式,受知识和信仰的影响。在此意义上,三位建筑大师相似的眼镜给了我们一条隐秘的传承线索,指向他们理念上的内在一致,包括:对于光的巧妙借用,简约结构和线条以及保持几何纯粹性等。因此,眼镜也可视为现代世界的衍生品,为了赋予和强化它这种内涵,其他多重领域的大师可谓前赴后继。

让眼睛打破蒙昧

现代首先意味着打破蒙昧,就此不得不提一位古老的传奇人物:金雀花王朝的炼金术士、“奇异博士”的原型罗杰·培根(Roger Bacon),此人最早阐释了反射、折射和球面光差原理,并详细绘制了眼镜的原理和结构。比他晚一点,意大利驻院修道士亚历山大·史毕那(Alessandro di Spina),最终完成了实物制作。

一开始教会反对身体借助外物,但借助于新发明恢复视力实在是启蒙大势所趋,人本主义所向。到上世纪初叶,城市出现大量戴眼镜的人群,并构成现代世界图景的一部分。当镜片技术成熟和完善,镜架的设计随之创新。不仅金属,板材也开始得到运用;而说到样式,则关乎美学,需要借助另一些大师之手完成。

粗框镜作为文化符号

圣·罗兰为眼镜带来了反叛权威、另立审美标准的象征意义。这位喇叭裤、嬉皮装和中性服装的时尚大师,一直戴着Bonnet定制的眼镜,无论是设计工作的日常,还是定期举办的鸡尾酒会或新时装发布会上。这无疑会在时尚界制造追随效应,而一旦某种事物先在法国时尚界流行,就很快会在全球范围内拥有广泛的拥趸。

在2010年上映的纪录片《伊夫·圣·罗兰:我的爱》当中,这位在法国设计史上举足轻重的大师曾诉说了自己的观看之道,他从不带有偏见和定见去观察世界,并从不同美学源头汲取营养,他生涯所有系列中,他个人风格都无法遮掩,尤其是干净、略显硬朗但并不压迫人的廓形,他本人戴眼镜、身着挺括西装的斯文形象即这一风格的最好呈现。

可以说,圆形、粗框眼镜是从法国流行至全世界的时尚符号,代表现代的时髦。它最初带有的深度内涵和知识分子气质也是在巴黎生成,主要来自以年鉴学派的代表马克·布洛赫和存在主义哲学家让·保罗·萨特两位大师。

布洛赫是法国新史学的开创者之一,他戴着眼镜参与了现代史上两个最重要的事件:一战和二战,并最终作为反抗组织的“自由射手”陨落于盖世太保之手。而萨特这位“存在主义哲学”的宗师,习惯了在象牙塔、咖啡馆和沙龙上布道。1943年秋天,在一家叫芙洛的咖啡馆,乙炔照明的环境下,他透过圆形近视镜的框架,奋力书写《存在与虚无》的手稿,完成后在知识界引发地震般的反响,由此奠定了他的地位。

知识分子气质

当某种东西拥有了传承久远的象征意味时,它成为经典,也难免会被后世“有色眼镜”去审视和解读,然后附加给使用者。现在要说到的是粗框眼镜在好莱坞的代表,惯于呈现现代知识分子生活细节和精神危机的伍迪·艾伦。这个瘦小、搞怪并且喋喋不休的老头,搭配这种眼镜给人全然不同的感受,准确来说是某种学究气的喜剧力量,这显然是《安妮霍尔》、《曼哈顿》等影片带来的观感。

而在现实生活中,艾伦镜片后的眼睛里更多是严肃,至少他作为单簧管演奏大师和自己的爵士乐队一起演奏时是这样。事实上,在好莱坞,还有很多导演是这一款式眼镜的粉丝,如马丁·斯科西斯和乔治·卢卡斯,但他们从来没有在这一点上被外界过度解读。艾伦在《门萨的娼妓》一书中反驳人们对于自己形象的定见:“我从来不是一个知识分子,但我的相貌就是这样。”这里说的相貌,眼镜是理所当然的重要构成部分。

传递大师精神

最后说的是从时尚设计师转行做电影导演的代表:汤姆·福特,他曾是圆形 粗框的爱好者,作为伊夫·圣·罗兰品牌的创意总监,自然也有向前辈致敬的意思。不过他在2005年自立门户,成立了以自己名字命名的品牌,设计的男款眼镜反而是方框居多。在他执导的处女作影片《单身男子》中,主演科林·菲斯的眼镜令人印象深刻,作为必要道具诠释了一个失恋的精英知识分子的理性与克制。

所谓爱屋及乌,追随偶像去选择某种配饰,正是粉丝经济的体现。但一款眼镜自上而下的流行,从大师到民间的普及,意义却又不止于此,镜片上闪烁的是不同时代的灵感碎片和美学光晕,之后借助于其他载体照亮了各自所属的岁月。在大师纷纷凋零、已经绝响的年代,这种光晕已在更为琳琅满目的眼镜造型中褪去。如今,尽管通过购买来致敬偶像轻而易举,只是透过消费品,还能传递多少大师的精神?

编辑 - Giselle

撰文 - Lewis

,