新文化运动先驱、北大著名教授、国学大师沈尹默、沈士远、沈兼士三兄弟成长于陕南灵秀之地汉阴,成名于中国高等学府之翘楚北京大学,他们学贯古今、融汇中外,在中国传统文化研究与教育领域作出了不可磨灭的贡献,不仅享誉当时,且为后人钦仰,载入史册。

沈尹默

沈门昆仲三峰并峙、三星齐辉,成为我国近现代文化史上的一个奇观和一段佳话。

青山秀水孕育出沈门三杰

5月20日,记者走进山清水秀的汉阴。

汉阴北枕秦岭,南迤巴山,群山环抱中,月河穿城而过。小城安逸而宁静。其人文禀赋既含北方之粗犷豪爽,更兼南方之钟灵毓秀。

汉阴因汉水而得名,古称西城、安阳,后改名为安康县;唐至德二年(公元757年)改称汉阴至今,素为“安康首邑”。汉阴自古文化名人辈出,编于20世纪40年代的《汉阴县志》仅“艺文志”就有数十卷本。“三沈”昆仲生长于此,受家学熏育,少年立志,勤学苦读,游学中外,学贯古今。一门三杰,成为史上佳话。

据介绍,汉阴古城城池始建于宋绍兴二年(公元1132年),明清时城内文庙、社学、钟楼、祖师殿和各省会馆等一应俱全。至今,清同治年间修建的文峰塔耸立在城东南一隅,六角宝塔高五层,似巨笔擎天。登临塔顶,放眼望去,月河环绕如练似带,小城全貌尽收眼底。

三沈纪念馆。

与汉阴县政府一墙之隔,就是三沈纪念馆。纪念馆环境清幽,草木葱茏,质朴清秀,颇具江南传统民居风格和秦巴汉水文化气息。据纪念馆工作人员介绍,三沈纪念馆是在汉阴书院和江南会馆原址上兴建而成的,这里原与县衙内宅相邻,是沈尹默兄弟姊妹常来会友和玩耍的地方。这座具有典型江南四合院风格的古宅院,是汉阴县城如今唯一保存较为完整的清代四合院。修建中对这所有着200余年历史的古建筑进行了全面维修加固,更换了浸渍严重和倾斜的几面墙体,修复了年久朽蚀的部分大梁和“文革”时期损毁的门窗及各种雕饰,对场院重新规划绿化,尽可能恢复江南会馆的历史风貌。

步入纪念馆,馆内陈列着“三沈”昆仲的著作、手迹、生平图片、日用实物等,以及中国现当代海内外专家学者的题词及赠品等。汉阴县三沈文化研究会会长姚荣文介绍说,建馆以来,海内外学界前辈拨冗题赠墨宝,“三沈”亲友褚保三、沈兑、褚家立、褚家玑、谌北新、杨健健、沈长治、沈长庆、沈长乐及弟子戴自中等捐赠了许多有关“三沈”的手迹、实物、著作、图片等,使展馆内容大大丰富。

“三沈”昆仲青年时期的照片。

二先生沈尹默原名君默,号秋明,1883年6月11日出生于陕西汉阴县。1905年留学日本,1913年起历任北京大学国文系教授兼国文门研究所主任、河北省教育厅厅长、北平大学校长等职。新中国成立后,任中央文史馆副馆长、上海书法篆刻委员会主任、上海市文联副主席等职。

大先生沈士远为著名学者、庄子专家和教育学家。1881年出生于汉阴县。沈士远19岁就做了“娃娃县官”,新文化运动前即入北大讲授国学概要,成为享誉京华的“沈天下”。后任浙江省政府秘书长、浙江省府委员兼教育厅厅长、湖北省教育厅厅长、国民政府考试院考选委员会副委员长。新中国成立后,任故宫博物院档案馆主任。周作人晚年著文回忆“三沈”时说:“沈大先生沈士远,他的名气都没有两个兄弟的大,人却顶是直爽……”

三先生沈兼士,中国语言文字学家,文献档案学家。1905年与兄沈尹默自费赴日本留学,从章太炎问学。后任北京大学、清华大学和北京高等师范学校教授。1922年在北京大学创办研究所国学门,任主任。后任北京大学文学院院长、辅仁大学文学院院长、代理校长等职。1925年后任故宫博物院文献馆馆长等职。在五四新文化运动中,他倡导并写作新诗;在训诂、文字、音韵、档案学等领域独有所识,建树颇丰,著作有《广韵声系》《沈兼士学术论文集》等。沈兼士志向高远,爱国情怀浓烈,先生曾说:“我饿死也不给日本人工作。”他虽自家异常窘迫,仍想方设法接济同仁和学生。他以顾炎武“天下兴亡,匹夫有责”的名言号召沦陷区文教界人士参加抗战活动,以不屈服不合作的态度对付敌伪,协助流亡青年到后方参加抗日。

记者看到,在沈尹默专题馆内陈列有沈尹默行草书《自述》长卷以及晚年视力极其低下时几乎为盲书的手札作品,弥足珍贵。这里还展示着沈尹默先生曾经使用过的毛笔和洗眼小盏等,睹物思人,沈尹默先生虽患眼疾,却笔耕不辍的情景仿佛历历在目,感人至深。

和一株顶高的树并排立着

《月夜》

霜风呼呼地吹着,

月光明明地照着。

我和一株顶高的树并排立着,

却没有靠着。

现代诗《月夜》被认为是中国新诗史上第一首散文诗,1918年刊登在五四运动时最重要的杂志《新青年》第4卷第1号上,作者便是沈尹默。诗中表现了霜风寒月中顶天立地的高树与独立不倚的自我,充满了美的意蕴,表现了五四时期觉醒的一代知识分子强大的独立自主的意识和人格。有学者评曰:“这首诗大约作于1917年的冬天,在中国新诗史上,算是第一首散文诗。其妙处可以意会而不可以言传。” 沈尹默同样知名的还有《三弦》《湖上》《白杨树》《人力车夫》等作品。

沈尹默是新文化运动的倡导者之一。新文化运动的兴起以《新青年》杂志的创办为标志。1917年1月4日蔡元培就任北大校长,采纳了沈尹默提出的北大改革的三点建议。当月,沈尹默在琉璃厂巧遇老友陈独秀,后经沈尹默“三顾茅庐”的劝说,应蔡元培之邀,陈独秀于1月13日被教育部任命为文科学长,并把《新青年》带到了北京。“一人(陈独秀)一刊(《新青年》)”,使得北大出现了前所未有的新气象,这其中沈尹默起到了不可或缺的作用。

纪念馆内的“三沈”塑像。

据沈尹默回忆:“《新青年》搬到北京后,成立了新的编辑委员会,编委七人:陈独秀、周树人、周作人、钱玄同、胡适、刘半农、沈尹默。并规定由七个编委轮流编辑,每期一人,周而复始。”这样以《新青年》为核心,形成了一个新的文化阵营。这个阵营的每个成员大都接受了民权、平等思想和达尔文的进化论。这些思想成为新文化运动前期的指导思想。

沈尹默与鲁迅是相识多年的好友,他们曾同在北大任教,理想相近,志趣相投,使他们成为莫逆之交。鲁迅夫人许广平在《鲁迅和青年们》一文中写道:“北平文化界之权威,以‘三沈’‘二周’‘二马’为最著名。”

沈尹默更是一位杰出的书法大师。先生书法以“二王”(王羲之、王献之)为宗,始于欧阳询、褚遂良,再临汉碑、北魏及晋唐诸家名作,并广集历代书法家所长,用笔古劲秀逸,深得“二王”神韵,颇具晋唐法度,正、行、草、隶、篆各体皆精,尤以行书著名。已故全国文物鉴定组组长谢稚柳称赞沈尹默先生书法:“以论正书,数百年来,书家林立,盖无人出其右者。”台湾台北师大教授、国文研究所所长林尹教授称尹默行书为米芾之后800年来第一人,著名文学家徐平羽先生评论“其书法艺术成就超越元、明、清,直入宋四家而无愧。”浙江美院陆维钊教授生前也评论沈尹默书法说:“沈书之境界、趣味、笔法,写到宋代,一般人只能上追清代,写到明代,已为数不多。”沈尹默书学论著有《执笔五字法》《二王法书管窥》《历代名家学书经验谈辑要释义》《沈尹默论书丛稿》等,将书法经验以浅近易懂的方式传授给人们。

沈尹默还提出了“艺苑花争千种艳”的全面的书法发展观,他认为书法要“师古建今”,碑帖共同发展,做到各流派的“百花齐放”;沈尹默的书学思想对20世纪以及后世书法发展都具有重要的影响作用,对中国书法艺术的复兴和发展作出了很大的贡献。毛泽东曾数次接见过他,对他的工作和艺术成就给予了高度的评价。沈尹默的夫人褚保权在《沈尹默与中共领导人的交往》一文中有这样的描述:“1959年,沈尹默在北京参加第二届全国人大第一次会议和政协第三届全国委员会第一次会议。期间,毛主席接见各民主党派和无党派民主人士,和尹默一见面就亲切握手,称赞尹默说:‘您工作的很有成绩,人民感谢您。’还说:‘听你的口音,不像浙江话。’尹默回答说:‘早年生活在陕南。’”1961年4月,沈尹默创建了新中国成立后第一个书法组织——上海市中国书法篆刻研究会,在当时的情况下,实属难能可贵。

《中南海收藏书画集》的第一页,就是沈尹默写给毛泽东主席的书法,周恩来总理家中和办公室都曾挂过沈尹默书写的毛泽东《沁园春》作品。

春朝秋夕犹如昨日

沈尹默作为诗词大家和书坛一代巨擘,晚年在上海生活了25年,使得人们一直有这样一个错觉——认为沈尹默是出生在江浙一带的书法家。其实,“三沈”昆仲皆在汉阴出生长大,这一重要历史史实直到2001年才被学者关注并提出。

清末,“三沈”的祖父沈际青(号拣泉)随左宗棠自京入陕,赴陕南任职将家室安居汉阴,后来沈尹默昆仲的父亲沈祖颐也先后任汉阴厅抚民通判、定远厅同知等,前后任职数十年,沈家三兄弟先后出生于汉阴。1902年沈尹默在汉阴与邻县女子朱云结婚,次年沈父沈祖颐在任内去世,“三沈”举家迁离汉阴移居西安,1907年才返居吴兴、杭州。

沈尹默用过的毛笔。

20岁前,沈尹默和兄弟姊妹在陕南生活。这段时期正是中国近代史上新旧交替、内忧外患的关口,而“三沈”兄弟姊妹在远离尘嚣、优美宁静的陕南汉阴山城出生长大,度过了美好的青少年时光。这里的风土人情在沈尹默心中留下了拂之不去的深刻记忆。

在三沈纪念馆,记者看到沈尹默晚年书写的1400余字的《自述》,文中他用大量篇幅深情讲述了自己青少年时期在陕南度过的那段难忘的时光。他写道:“我五岁上学,发蒙的李老师是一位年过七十的不第秀才,他却爱好诗歌,时常喜欢念几遍千家诗中的名句,如‘将谓偷闲学少年’之类给我们听。”“后来另请了一位湖南宁乡吴老夫子。这位老夫子自己虽然不作诗,但教我们读古诗源、蘅塘退士所选的唐诗三百首,我觉得很好。”“十四岁那一年,因为背不过书,急得生了病,在家中休养了一个时期,颇感到轻松自在。于是乎一连读了几遍红楼梦。又看了一些小仓山房的著作,以及李、杜、韩、白诸唐人的诗选,其中尤其喜读香山的作品,这样,就引起了对于诗歌浓厚的兴趣。”“我十五岁时,已略知书字,因命我将祖父题壁诗钩摹一通藏之。父亲亦喜吟咏,但矜慎不苟作,书字参合欧、赵,中年喜北碑……公余时读两汉书,尤爱范史。我幼年在家塾读书,父亲虽忙于公事,但于无形中受到薰育。”文章讲述了自己青少年时期受父亲熏陶,养成了喜读诗书、钩摹习字的家学素养。

在《自述》中,还有对陕南当地当时景致的描写:“定远原是僻邑,而官廨后园依城为墙,内有池亭花木,登高远望,则山野在目,河流湍急有声,境实静寂。每当课余,即往游览,徘徊不能去。春秋佳日,别无朋好可与往还,只同兄弟姊妹聚集,学作韵语,篇成呈请父亲,为评定甲乙。”沈尹默自己对陕南时期的评价是:“山居生活,印象至深,几乎规定了我一生的性格。”

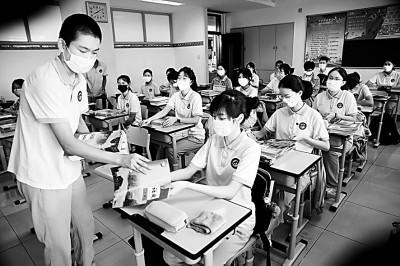

讲解员介绍“三沈”青少年时期在汉阴的生活情况。

既写新诗又擅古诗词的沈尹默多次将这种故土情思寄寓于诗词之中。他曾在《春雨感旧寄兄弟并呈伯姊》一诗注中写下了这样的句子:“‘烹茶双鬓湿,攀竹一襟风’,星姊山中旧作也。中更变故,兄弟姊妹散在四方。春朝秋夕犹如昨日,而优游觞咏之乐不可复得矣。”其对儿时生活的怀念之情跃然纸上。

正如台湾学者陈玉玲在《沈尹默文学及书法艺术之研究》一文中说:“纵观其山城之中,度过了无忧无虑的年少时光,形成其平和淡泊的性格。诗词及书法兴趣的培养,更是其艺术生命的源头。”

2001年西安美术学院教授李青撰写了《沈尹默陕西时期书学文化论》《沈尹默在陕西》等文,并在《陕西日报》《西北美术》等报纸杂志发表,文中指出“三沈”出生并成长于陕南汉阴,引起社会各界特别是陕西文化界的关注。

汉阴县委宣传部原副部长、安康市发展研究中心副主任王涛潜心研究“三沈”文化多年,并亲历三沈纪念馆建馆全程。他介绍说,“李青教授2001年夏代表陕西参加上海市纪念沈尹默先生逝世30周年国际学术研讨会,其与会交流的论文《沈尹默陕西时期书学文化论》,是陕西有关‘三沈’学术研究的开山之作。他当年在《陕西日报》刊发《沈尹默在陕西》一文,受到时任汉阴县县长徐启方等主要领导的高度重视,随即安排专人与上海沈尹默先生故居和沈尹默昆仲后人、亲友取得联系,派人多次赴北京大学、北京师范大学档案馆等处搜集‘三沈’文献档案资料,通过艰辛努力厘清了‘三沈’昆仲杰出的学术成就和在我国现当代文化教育发展史上的突出贡献,由此成为汉阴县建设三沈纪念馆之重要缘起。”

2003年末,在“三沈”兄弟举家迁离汉阴整整100年之际,三沈纪念馆开工兴建。 2004年9月25日,三沈纪念馆建成开馆,启功、杨仁恺、季羡林、张充和、周而复、许嘉璐、袁行霈、霍松林等海内外著名学者先后题词祝贺。沈尹默先生之孙、清华大学特聘专家沈长治先生代表亲友发言说:“谢谢质朴、勤劳、智慧、热情的汉阴人民,把我的祖父们接回了他们魂牵梦绕的诞生地,美丽又多情的巴山秦岭中。那个唱着陕南小曲长大的孩子,那个穿着陕南布衣走向人生辉煌的学者,被汉阴人民用他们特有的方式,迎接回家了。他那来自莽莽秦巴山、厚重黄土地的人格魅力和精神,将鼓舞汉阴人民去创造美好生活。”

目前,三沈故里已成为汉阴最响亮的文化名片。三沈纪念馆已成为陕南重要的文化地标,被辟为“全省干部教育培训现场教学点”和“全国中小学生研学实践教育基地”。近年来,北京大学、中国书协、故宫博物院等相继在汉阴、安康举办“三沈”学术研讨活动,海内外数十万各界人士前来观瞻,“三沈”精神教范永垂,光照人间。(记者 李卫文/图)

记者手记

让“三沈”文化滋养国人

“三沈”昆仲少年立志,勤学苦读,弱冠之后,游学中外,学贯古今,成为我国新文化运动的先驱和享誉国际的国学文化大师,在中国传统文化研究与教育领域作出了不可磨灭的贡献。“小县出大才,一门三人杰”,在中国文化史上实属罕见。

勤勉的学风、开阔的眼界、科学的精神、高尚的人格、爱国的情怀,这是后学对“三沈”文化的概括。在今天,纪念这三位文化大师仍具有积极而深刻的现实意义。

方志有云“错居多诸方之人,声音五方皆备”,正可以描述陕南汉阴。汉阴有着鲜明的移民文化特征,这里“十里不同音,五里不同俗”;自明清以来由闽浙赣皖以及湖广迁徙而来的移民众多,使南北文化在此交融。这种南北交融的文化氛围,使“三沈”养成了不激不厉的个性特征、兼容并蓄的文化品格。“任何文化现象都不是孤立的。像‘三沈’这样一门昆仲三大师的现象,离不开故乡特定人文环境的滋养。当我们置身于‘三沈’出生和生活了20多年的汉阴县,我们似乎能够体悟到‘三沈’奇观出现的文化之谜。”北京大学原党委宣传部部长赵为民教授说,“在汉阴的生活和成长经历,对‘三沈’产生了深远的影响。严格的家教,使他们打下了很好的国学功底;质朴的民风,形成了他们沉稳、包容的个性和学养;移民的生活艰辛和顽强奋斗,使他们了解社会现实、体会民间疾苦、立志奋发图强。汉阴养育了‘三沈’,‘三沈’也为汉阴赢得了风采,可以说是两不相负。”

“三沈” 为民族和人类留下了巨大的精神财富和宝贵的文化遗产,为故乡人民留下了不尽的缅怀和思念。“三沈”之人品,似养育他们的莽莽秦巴山高;“三沈”之学养,如哺育他们的汤汤汉水流长。“三沈”昆仲虽已逝去,但他们的人格力量永恒,他们的济世精神永在,他们的文化魅力永存。“三沈”文化必将为越来越多的人所了解、所接受、所感动。

一门三杰,千秋景仰;先贤宛在,山高水长。(李卫)

来源:陕西日报

,