春秋五霸之一的晋国灭亡了,战国七雄中的韩、赵、魏三国产生了,“三家分晋”成为了中国春秋时代和战国时代的分界点,战国即由此起始。

宋代著名史学家司马光撰《资治通鉴》,就是从这一年开始,记载的第一件事即是“初命晋大夫魏斯、赵籍、韩虔为诸侯”。同时也标志着新兴地主阶级登上历史舞台,推动了封建制度的确立。

元丰八年(1085年)二月,宋神宗病危,宰相王珪率宰执入见,请求立储,由皇太后同听政。神宗已说不出话,只是点头首肯。王珪他们所说的皇太后即指神宗的母亲英宗高皇后。高太后出身将门,曾祖是宋初大将高琼,外曾祖就是曹彬。他对熙丰新法一直持否定态度,但严格恪守宋朝的家法,并不出面干预。

在神宗弥留之际,另一个宰相蔡确与职方员外郎邢恕密谋,准备拥立赵颢或赵頵,由邢恕去找高太后的侄子高公绘兄弟,高公绘一口拒绝:“你这不是陷害我们高家吗!”蔡确、邢恕见谋立不成,反咬高太后要立赵颢。

不久,司马光以门下侍郎入朝,吕公著也以尚书左丞被召。这时,宰相是蔡确与韩缜,章惇知枢密院事,他们都是变法派。司马光执政以后的第一道札子就是《请更张新法》,他把新法比成毒药,认为必须全部废止。

力量聚集在一起。司马光打着“以母改子”的旗号,反对新法。他把变法的责任都推给王安石,攻击“王安石不达政体,专用私见,变乱旧章,误先帝任使”;接着全盘否定了新法,诬蔑新法“舍是取非,兴害除利”,“名为爱民,其实病民,名为益国,其实伤国”。新法大部废除,许多旧法,一一恢复。如差役法,知开封府蔡京依司马光的限令,在五天之内全部恢复,对社会的危害较熙宁以前还要严重。通过变法而积聚起来的钱财,也在反变法派执政的几年当中“非理耗散殆尽”。与此同时,还不遗余力地打击变法派。章惇曾对司马光恢复差役法的主张一一进行批驳,反变法派动员全部台谏力量,对章惇屡加击逐,直至被迫赋闲。列为王安石等人亲党的变法派官员,全被贬黜,其中蔡确写《车盖亭诗》,以为皆涉讥讪,贬死于新州。变法派人人怀自危,惶惶不安,吕惠卿在谪籍不敢喝口冷水,唯恐因此得病,而被反对派抓住把柄。对西夏,则继承了熙宁以前的妥协政策,把已收复的安疆、葭芦、浮图、米脂四寨割让给西夏,以偷安一时。这些倒行逆施,激起社会上广

尚书左仆射兼门下侍郎司马光泛不满。头脑较为清醒的人们曾劝告司马光,要为年幼的宋哲宗设身处地,异日若有人教以“父子义”,唆使哲宗反对今天的“以母改子”,后果不堪设想。司马光说:“天若祚宗社,必无此事!”司马光及其后继者,无视小皇帝,因而愈益激起宋哲宗的不满。哲宗亲政后说,他在垂帘听政期间“只见臀背”,斥责反对派全不懂君臣之义。宣仁太后一死,复辟旧制的反变法派随之垮台,并受到倍加沉重的打击。

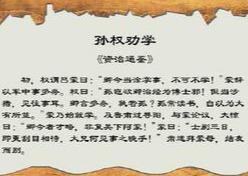

孙权劝学

【原文】

初,权谓吕蒙曰:“卿今当涂掌事,不可不学!”蒙辞以军中多务。权曰:“孤岂欲卿治经为博士邪?但当涉猎,见往事耳。卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为大有所益。”蒙乃始就学。

及鲁肃过寻阳,与蒙论议,大惊曰:“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”蒙曰:“士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!”肃遂拜蒙母,结友而别。

【译文及注释】

译文

当初,孙权对吕蒙说:“你现在当权掌管事务,不可以不学习!”吕蒙拿军中事务繁多来推托。孙权说:“我难道想要你研究儒家经典,成为学官吗?我只是让你粗略地阅读,了解历史罢了。你说军务繁多,谁像我?我经常读书,自己认为很有好处。”吕蒙于是开始学习。到了鲁肃到寻阳的时候,和吕蒙一起谈论议事,鲁肃十分吃惊地说:“你现在的(军事方面和政治方面的)才干和谋略,不再是原来的那个吴县(没有学识的)的阿蒙了!”吕蒙说:“读书人(君子)分别几天,就重新擦擦眼另眼看待了,长兄你认清事物怎么这么晚呢!”鲁肃就拜见吕蒙的母亲,和吕蒙结为朋友后分别了。

名家译文

(选自《柏杨白话版资治通鉴·赤壁之战·210年》)

最初,孙权对吕蒙说:“你现在手握权柄,不可以不读书。”吕蒙辩护说,不是他不读书,而是军中事情太多,没有时间。孙权说:“我岂是要你研究儒家经典,去当教书匠?只不过希望你大略有个印象,知道从前发生过什么事就够了。如果说没有时间,谁能比我更忙,我还常常读书,自以为大有裨益。”吕蒙才开始求学。

后来,鲁肃路过寻阳(湖北省武穴市东北),跟吕蒙谈论,不由大吃一惊,说:“你今天的才识智略,已不是当年吴郡(江苏省苏州市)时代的吕蒙。”吕蒙说:“士别三日,就要刮目相待,大哥发现得未免太迟!”鲁肃遂拜见吕蒙的娘亲(“登堂拜母”,表示情义密切),结交成为好友,然后告辞。

注释

1、初:当初,起初,这里是追述往事的习惯用词。

2、权:指孙权(182~252),字仲谋,吴郡富春(现在浙江富阳)人,三国时吴国的创建者,黄龙元年(公元222年)称王于武昌(今湖北鄂城),国号吴,不久迁都建业(现在江苏南京)。229年称帝。

3、谓……曰:谓,告诉;连用表示“对……说”。

4、吕蒙:(178~219)字子明,三国时吴国名将。汝南富陂(今安徽省阜南县东南)人。

5、卿:古代君对臣或朋友之间的爱称。

6、今:当今。

7、当涂:当道,当权。当:掌管,主持。“涂”通“途”。

8、掌事:掌管政事。

9、辞:推辞、推托。

10、以:介词,用。

11、务:事务。

12、孤:古时王侯的自称。

13、岂:难道。

14、治经:研究儒家经典(研究经书)。治,研究。经,指《周易》《诗经》《尚书》《礼记》《春秋》等书。

15、博士:当时专掌经学传授的学官。

16、邪(yé):通“耶”,语气词,表示反问或疑问的语气。

17、但:只,仅。

18、当:应当。

19、涉猎:泛览;粗略地阅读。

20、见往事:了解历史。见,了解;往事,指历史。

21、耳:语气词,表示限制语气,罢了。

22、多务:事务多,杂事多。务,事务。

23、孰若:与……相比如何;谁像(我)。孰:谁,哪个;若:比得上。

24、益:好处。

25、乃:于是,就。

26、始:开始。

27、就学:指从事学习。就,单独翻译为从事。

28、及:到了……的时候。

29、过:到。

30、寻阳: 县名,在湖北黄梅西南。

31、论议:讨论议事。

32、大:非常,十分。

33、惊:惊奇。

34、者:用在时间词后面,不译。

35、才略:(军事方面或政治方面的)才干和谋略。

36、非复:不再是。复:再,又。

37、吴下阿蒙:指在吴下时的没有才学的吕蒙。吴下,指吴县,如今江苏苏州。阿蒙,指吕蒙,名字前加"阿",有亲昵的意味。现指才识尚浅的人。

38、士别三日:与读书的人分别几天。三:几天,这里指“几”。士,读书人。

39、即:就。

40、更(gēng):重新。

41、刮目相待:另眼相看,用新的眼光看待。 刮目:擦擦眼。待:对待、看待。

42、大兄:长兄,这里是对同辈年长者的尊称。

43、何:为什么。

44、见事:认清事物。见,认清,识别。

45、乎:啊。表感叹或反问语气。

46、遂:于是,就。

47、拜:拜见。

48、别:离开。

【作品鉴赏】

《孙权劝学》该文写了孙权劝告吕蒙读书,吕蒙读书后大有长进的故事

该文是根据先前的史书改写的。因先前的史书已有较详细的记载,而又无新的史料可以补充,所以文章是根据从略的原则对先前史书的有关记载进行改写的。文章篇幅小,仅119字,虽极简略但剪裁精当,不仅保留了原文的精华和故事的完整性,而且以更精练的文笔突出了人物的风采,是一篇成功的改写之作。

该文以对话为主,其他内容均简说或不说。如对吕蒙的学习情况,仅以“蒙乃始就学”一句加以概括,至于他读了哪些书,又如何用功则只字未提。后文中吕蒙二人的谈话,只用一句“与蒙论议”来交代,两人谈论的是什么话题,吕蒙的哪些见解让鲁肃起敬的都略去不写。详略的安排极其精当。 除对话外的其他语言也非常简省而意赅。情节发展上,孙权的刻意劝学终使吕蒙就学,他就学后的渊博学识又使鲁肃惊叹,吕蒙又紧承其叹发出“士别三日,即更刮目相待”的自信之语,上下文衔接自然,前因后果,井然有序。

《孙权劝学》本文简练生动,用不多的几句话,就使人感受到人物说话时的口吻、情态和心理

该文写的是吕蒙在孙权劝说下“乃始就学”。孙权劝学,先向吕蒙指出“学”的必要性,即因其“当涂掌事”的重要身份而“不可不学”;继而现身说法,指出“学”的可能性。使吕蒙无可推辞、“乃始就学”。从孙权的话中,既可以看出他的善劝,又可以感到他对吕蒙的亲近、关心和期望,而又不失人主的身份。“卿今者才略,非复吴下阿蒙”,是情不自禁的赞叹,可见鲁肃十分惊奇的神态,以他眼中吕蒙变化之大竟然判若两人,表现吕蒙因“学”而使才略有了令人难以置信的惊人长进。需要指出的是,鲁肃不仅地位高于吕蒙,而且很有学识,由他说出这番话,更可表明吕蒙的长进确实非同一般。“士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎?”是吕蒙对鲁肃赞叹的巧妙接应。从吕蒙的答话中可见吕蒙颇为自得的神态,吕蒙以当之无愧的坦然态度,表明自己才略长进之快之大。孙权的话是认真相劝,鲁肃、吕蒙的话则有调侃的意味,二者的情调是不同的。其才略很快就有惊人的长进而令鲁肃叹服并与之“结友”的故事,说明了人只要肯学习就会有长进,突出了学习重要性。

读书使吕蒙的言谈大有智慧,所以鲁肃的语气重在惊叹:“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”吕蒙也仅说了一句话:“士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!”话中既有对鲁肃大惊小怪的不以为然,更有一种书中多阅历,胸中有丘壑的自信,令人油然而生一种敬羡之情。吕蒙读书的功效是通过鲁肃的与吕蒙的对话从侧面展现出来的,他的惊叹衬托出了吕蒙今非昔比的事实。而话中的“吴下阿蒙”又将吕蒙的过去与现在进行了一个纵向的对比,得出了“变”的结论,而吕蒙之“变”的核心正是“才略”的猛增。

吕蒙的谦虚好学, 鲁肃的英雄惜英雄,三位一体,足显作者的文笔功架之深厚。

《孙权劝学》文中成语吴下阿蒙、刮目相待解析

吴下阿蒙:

吴下:长江下游江东一带,以三吴地区为核心的一片区域。阿蒙:即吕蒙,吴人极喜加“阿”字,至今依然如此。原指三国时吴国名将吕蒙,吕蒙原本出生行伍、没有文化,经孙权劝学后渐有学识,以白衣渡江战胜关羽而名扬天下。意思是泛指缺少学识才干的人,比喻人学识尚浅。多用于他人有了转变,学识大进,地位由低攀高,从贫穷到富有。

刮目相待:

另眼相看,用新的眼光来看待。也作“刮目相看”。刮目,擦擦眼。待,看待。

《孙权劝学》该文注重以对话表现人物.对话言简意丰,生动传神

该文注重以对话表现人物.对话言简意丰,生动传神,富于情味.仅寥寥数语,就使人感受到三位人物各自说话时的口吻、神态和心理。写鲁肃、吕蒙对话,一唱一和,互相打趣,显示了两人的真实性情和融洽关系,表明在孙权劝说下吕蒙“就学”的结果,从侧面表现了吕蒙的学有所成,笔墨十分生动,这是全文的最精彩之处。

该文记事简练,全文只写了孙权劝学和鲁肃“与蒙论议”两个片断,通篇主要记录了人物的几次对白,却生动刻画出三个人物的性格特征。

在此文中,写鲁肃、吕蒙对话,一唱一和,互相打趣,显示了两人的真实性情和融洽关系,表明在孙权劝说下吕蒙“就学”的结果,从侧面表现了吕蒙的学有所成,笔墨十分生动,这是全文的最精彩之处.

《孙权劝学》作品的给出的道理启示

道理启示

一、学习是一个人获取能力,提升素质的途经。一位伟人说过:“人与人之间的差距是学习形成的”。吕蒙等人的变化就是最好的佐证。人非生而知之,人的知识和能力不是与生俱来的,而是靠后天的学习得来的。学习包括向书本学、向他人学、向实践学。“勤能补拙是良训,一份辛劳一分才”。自古及今,有所作为者,无一不是酷爱学习之人。非学无以广才,不学就不能与时俱进,就会成为时代的落伍者,甚至有被时代淘汰的危险;

二、学习要有一种锲而不舍的钉子精神,要忍得住孤独,耐得住寂寞。钉子精神就是“挤劲”和“钻劲”。孙权、曹操等人都日理万机,但他们却耽于书卷,忙中偷闲,苦学不辍。现今生活丰富多彩,诱惑很多,如果忍不住孤独,耐不住寂寞,就很难静下心来系统地学习一些知识,也就很难做到学有所成;

三、学习贵在理论与实际相结合,做到学以致用。学习的根本目的在于运用,在于推动工作,运用是学习的出发点和落脚点。要带动周围的人一起学习,并且不要以同一种眼光看待他人,要以发展的眼光看待人和事物。文章最后还说明了在生活中应该礼貌待人,要多多结交朋友。

【名家点评】

罗贯中:养子当如孙仲谋,吕蒙谈笑便封侯。 白衣摇撸真奇计,一举荆襄取次休。

作者介绍

司马光

司马光(1019年11月17日-1086年),字君实,号迂叟,汉族,陕州夏县(今山西夏县)涑水乡人,世称涑水先生。北宋政治家、史学家、文学家。历仕仁宗、英宗、神宗、哲宗四朝,卒赠太师、温国公,谥文正,为人温良谦恭、刚正不阿;做事用功刻苦、勤奋。以“日力不足,继之以夜”自诩,其人格堪称儒学教化下的典范,历来受人景仰。

宋仁宗时中进士,英宗时进龙图阁直学士。宋神宗时,王安石施行变法,朝廷内外有许多人反对,司马光就是其中之一。王安石变法以后,司马光离开朝廷十五年,主持编纂了中国历史上第一部编年体通史《资治通鉴》。生平著作甚多,主要有史学巨著《资治通鉴》、《温国文正司马公文集》、《稽古录》、《涑水记闻》、《潜虚》等。

本 名

司马光

字 号

字公实、君实

号迂夫,晚号迂叟

所处时代

北宋

民族族群

汉族

出生地

河南光山县

出生时间

1019年11月17日

去世时间

1086年

主要作品

《通鉴举要历》八十卷、《稽古录》二十卷

主要成就

主持编纂《资治通鉴》、历仕四朝,政绩卓著

籍 贯

陕州夏县(今山西夏县)涑水乡

官 职

尚书左仆射、兼门下侍郎

追 赠

太师、温国公

谥 号

文正

,