在当下中国, 再没有一个省份的文化, 能像广东这般多元化。

背靠五岭、面向大海的南粤地区, 在某些人眼中是历史上的流放蛮荒之地, 这种错误认知也被一些人当成“广东没文化”的历史依据。其实, 每逢中原板荡, 都会有大量移民南下定居, 带来不同地方的文化, 从而融合成独一无二的南粤文化, 也使得这一地区极具包容性。

大航海时代后, 世界开启了新的一页, 尽管古老中国并未参与其中, 并渐至落后, 但南粤地区仍保留着广州、澳门这样小小的对外窗口, 不至于完全闭塞。近代以来风云变幻, 最早“开眼看世界”的中国人就来自南粤, 中西文化得以交融, 无数思潮在此诞生, 无数改革在此起步。在中国奋勇追赶世界的历程中, 南粤始终是引导潮流的所在。

换言之, 如今说起的南粤文化, 其实是经过千年洗礼的传统文化与近代以来传入的西方文化交融的产物。

它的魅力, 让广东人变得非常有意思。

【讲“意头”的广东人, 传统而有趣】

谈起广东人的“传统”, 有两种看起来挺负面的说法。一是广东没文化, 比不上中原的传统根基深厚, 一是广东人特别迷信, 言下之意是接纳了传统的糟粕一面。

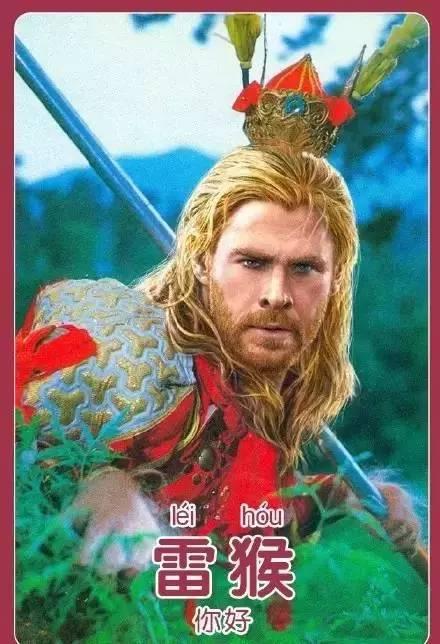

关于前者, 可以说是自古以来的妖魔化所致。《魏书》写南粤人“鸟声禽呼, 言语不同, 猴蛇鱼鳖, 嗜欲皆异”, 并非孤例。南粤远离中原, 又有五岭相隔, 在交通与信息不便的古代, 本就神秘并难以控制, 为主流文化所排斥。

至于后者, “老广”家里的神台就是佐证, 每天供着神佛上着香, 还不是迷信?其实, 这也是误解。

广东固然曾是“蛮荒之地”, 但历次人口大迁徙, 早已使之成为中原文化的“藏身之所”。但凡中原板荡, 岭南总会成为人们的目的地, “八王之乱”和“五胡乱华”就是其例。也正因此, 有人认为粤语通晋语, 也有人认为粤语与隋唐语言最相似。时至今日, 粤语方言中仍保留了大量古汉语词汇和用法。

听广东人说话特别有趣, 有人认为粤语土, 实则颇为文雅, 大量古汉语词汇张嘴就来, 比如“企” (站) 、“食” (吃) 、“行” (走) 、“卒之” (最后) 等。许多唐诗用粤语读才能真正押韵, 比如刘禹锡那首“杨柳青青江水平, 闻郎江上踏歌声。东边日出西边雨, 道是无晴却有晴”, 只有在粤语里, “青、平、声、晴”才同韵。

即使我们习以为常的那些粤语说法, 来历都十分高大上, 有人曾经专门撰文统计, 试摘几例——

粤语的“累”叫做“攰”, 《三国志》有“弊攰之民, 傥有水旱, 百万之众, 不为国用。”

粤语的“聊天”叫“謦欬”, 见于《庄子·徐无鬼》的“昆弟亲戚之謦欬”。南粤人一般写作“倾偈”, 可能与佛教有关。不过也有人觉得“倾计”更为生动, 因为“计”有主意的意思。

粤语的“旁边”叫“隔篱”, 苏轼的《浣溪沙》就有“隔篱娇语络丝娘”。

即使人尽皆知的“打边炉” (即“吃火锅”) 也有出处, 元代诗人吕诚的《来鹤亭集》就有“十月暖寒开小阁, 张灯团坐打边炉”。

都说经济基础决定上层建筑, 按此说法, 广东不可能没有文化——早在汉代, 广州已十分繁荣, 隋朝时更为兴旺发达, 即使清代闭关锁国, 却仍有广州这个窗口, 十三行富可敌国。有如此雄厚的财力基础, 加上不断涌入的中原世家, 想不创造出兼容并包的文化都难。

至于迷信, 很多人忽视了广东人的神台构成。

一般来说, 神台分三层, 上为观音, 中为祖先, 下为土地。能在广东人每天的拜祭中享受“重点关注”的, 其实是居中的祖先。

此外, 广东也许是中国最重视清明节气的省份, 广东人“拜山” (即扫墓) 的声势, 简直是家族总动员, 绝非内陆省份可比。其实广东人重视的何止是清明, 每日与祖先的“沟通”, 早已根深蒂固。

换言之, 广东人的“迷信”, 骨子里其实是对亲情的重视与维系, 对家族传承的看重。至于观音与土地, 其实只是顺带, 无非是讲个意头。拜佛、拜神求平安, 说到底是“礼多人不怪”。

装修讲风水, 也无非是何时破土何时打扫, 床往哪头摆, 摆设往哪儿放, 养鱼得有个数目, 花木得有个套路……除了拿八卦镜照着别人家曾惹起邻里纠纷外, 真没听说广东人的风水信仰严重损害过其他人的利益。

所以说, 广东人讲“意头”, 一般都是“利人娱己”, 即方便别人, 娱乐自己, 讲礼节但又不在乎虚礼——红包这事儿就是明证。作为红包界的一股清流, 广东这个全国经济最发达的省份, 过年压岁钱都是“意思意思”, 无非讲个“意头”, 却少了许多压力。

逢年过节所讲的“意头”, 还多半与饮食有关, 这也是南粤文化里特别有趣的地方。

比如丝瓜, 广东人爱吃, 但一般称其为胜瓜, 因为“丝”与“死”同音, 意头不好。去市场买肉或在大排档点菜, 常可见猪利, 其实是猪脷, 也就是猪舌头。粤语里“舌”与“蚀”近音, 做生意怎可“蚀本”, 当然要“利”字当头。

去香港老字号吃腊味煲仔饭, 最顶级的腊肠配置要算是鹅润肠和鸭润肠, 早茶时点个粥常可见猪润粥, 这么多“润”到底是啥?其实就是鹅肝、鸭肝、猪肝, 不过“肝”与“干”同音, 既然水为财, 做生意怎能干涸, 还是用“湿润”的“润”字比较合适。也正因此, 你不会听到广东人说“干杯”, 只会听他们说“饮胜”。至于历书, 因为书与“输”同音, 所以改名“通胜”。租房子常可见“吉屋”说法, 是因为空屋的“空”字与“凶”近音, 改为“吉”就好听多了。

【广东人的低调简单是“洋气”的表现】

越是在困境中, 广东人越能迸发出巨大的能量。晚清积弱, 广东就成了最早开眼看世界的地方, 也是最早拥抱世界文明的地方, 因此得到了“敢为天下先”的赞誉。源源不断的出洋者, 不仅带回了海外物产, 也带回了新思潮与观念。

这使得南粤文化具备了更大的包容性, 也改变了南粤文化的底色。这种底色, 就是深入骨髓的“洋气”。

曾有人质疑广东人过分实在, 以至于无趣, 最大的论据就是消费观念。在他们看来, 许多广东人对穿着毫不讲究, 也不热衷奢侈品, 只对吃感兴趣, 着实无趣, 同时过分低调和传统, 没有上海那般洋气。其实这个观点严重曲解了广东人, 广东人的这种消费观念恰恰是洋气的表现, 也是更懂得享受人生的表现。

这种消费观念其实无关传统, 而是与近现代以来的对外文化交流有关。那是一种“美国式思维”, 如果还要更准确一些, 那就是“加州思维”。

有人曾说广东就是中国的加利福尼亚, 指的绝不仅仅是经济地位。加州人的勤劳完美诠释了“美国梦”的套路:奋斗, 然后收获成功。广东人也一样, 在晚清开始的留洋大潮中, 他们沾染了加州气质。

这股留洋大潮最初仅仅属于穷苦劳工, 以及脱胎于勤劳发迹者的商人群体。1847年, 广东人容闳赴美留学, 并于1854年在耶鲁大学毕业。坚信“西学可以使中国复兴、开明和强盛”的他回国后推动幼童留美, 留洋大潮开始向精英阶层转移。

与西方文化接触如此之久, 又拥有香港和澳门这两个窗口, 中西方文化的碰撞与广东人自身的务实结合在一起, 并以“勤劳”“低调”这样的标签呈现。

有没有觉得大大咧咧、穿着随意的美国人与广东人挺相似?有没有觉得欧洲人慢悠悠喝咖啡的习惯和广东人的“叹茶”挺相似?有没有发现广东贵为中国经济第一大省, 奢侈品消费却像返璞归真的欧洲人那般相对偏低?一个淘宝的数据, “双十一”购物节里, 上海、北京、天津、浙江和江苏的“剁手党”消费力最高, “淘气值”位列全国前五, 为什么购买力超强、每次“双十一”交易额都雄踞全国第一的广东没有位列前五?因为广东人虽然爱买, 却因为低调, 不爱晒图晒评价, 因此影响了“淘气值”。

相比张扬炫耀, 广东人更喜欢的是“叹”——叹茶、叹世界, 这里的“叹”指享受。而且, 这种“叹”绝不是奢华放纵, 而是强调简单。饮食要清淡, 要原汁原味, 穿着要简单随意, 得体即可——没错, 这就是广东与世界文明接轨的结果。

但有人会说, 广东在生活方式上确实有西化的一面, 那么上海呢?当年的十里洋场不是更“洋气”吗?

【近代史上的“有趣”, 被广东人所承包】

我一直有个观点:广东的西化是走出去的结果, 上海的西化是引进来的结果。这是二者最大的差异, 也是今日两地文化有别的内因。

“叹早茶”是老广的习惯

广东的“走出去”, 正如前文所说, 是自晚清开始的留洋大潮。那些在海外打拼的广东人, 对西方文化和生活方式耳濡目染, 并将之一起带回中国。当他们赚得第一桶金, 衣锦还乡时, 并非单纯享受西方发达经济的成果, 因为他们也是这个崛起过程的参与者。正因为是参与者, 正因为长期生活在异域, 感受着社会的方方面面, 他们深知白手起家的可贵, 深知低调和节俭的可贵。

上海对西方文化的接纳则是引进来的结果。上海开埠后, 迅速成长为远东第一名城。这是一个西方文化和生活方式涌入的过程, 作为接受者, 上海一步到位, 感知先进文化、发达科技和繁荣商业。

有意思的是, 将上海引入近代化的主要力量正是广东人。准确点说, 是以广东人为主的买办群体。

鸦片战争后, 上海取代广州, 成为中国新的对外贸易中心。短短时间里, 上海便由一个海滨小镇变为通衢大埠, 洋行林立, 商贸发达, 也因此急需买办。

“买办”, 即Comprador, 原本是葡萄牙语, 类似如今的外企中方职业经理人。在当年的上海, 它被翻译成“糠摆渡”, “摆渡”二字或许诠释了买办的内涵, 他们就要像摆渡一样, 在中外两岸间往返, 起到沟通作用。

由于广东与西方接触较早, 从事洋行买办者也较多, 因此当上海崛起后, 大量广东人涌入上海, 买办阶层也因此以广东人为主, 其中大部分又来自向来领风气之先的广东香山县 (今广东中山和珠海等地) 。

买办阶层不但因此而致富, 还成为了早期民族资产阶级和民族工业的核心力量。轮船招商局等早期企业的缔造者唐廷枢和徐润、写下《盛世危言》的郑观应, 都是其中代表。

十里洋场的纸醉金迷, 也与广东人分不开。后人提起昔日上海商业, 无法避开“四大百货”——在中国商业史上首创开放式柜台、商品明码标价等现代经营方式, 首创“环球百货”概念的先施百货;首家采用日光灯管和玻璃橱窗, 并以发行礼券、代客送货、邀请明星、赠送奖学金等促销手段著称的永安百货;首家装有空调的新新百货;首家试用自动手扶电梯的大新百货。这四大百货的创始人均来自广东香山县, 这本身就是香山地区敞开怀抱, 多元文化得以交汇的结果, 上海恰恰是享受了这一成果。

换言之, 上海曾经的西化, 只享受成果, 却未参与过程。它一上来就是现代城市的规划与格局, 极具设计感的建筑群, 充满时代气息和创新意识的百货公司, 还有上映不比美国晚几天的好莱坞电影……这样的上海, 想不精致都难。

作为近现代以来文化碰撞最为激烈的地方, 上海与广东的气质之别, 恰恰在于起点。广东的起点是出洋, 是海外华侨的打拼, 是文化的输送;而上海的起点, 很大程度上是广东人打造的根基。

百年来中国有趣的一面, 几乎被前卫而西化的广东人所承包。

【广东人的有趣, 既有地域特色, 又有西化的一面】

广东人有趣吗?我最早思考这个问题是在大学时代。

我的父亲是广东人, 母亲是山东人, 儿时在青岛长大, 初中时回广东生活, 这种背景和经历使我对文化碰撞更为敏感, 也有了更多比较的空间。

初入大学时, 难免被社团的招聘广告所包围。在那个电脑仍未普及、网络还很新鲜的时代, 社团招聘广告的水准有着极强的地域性。有些招聘广告四平八稳, 官腔十足, 有些招聘广告走煽情路线, 慷慨激昂却嫌假大空。一打听, 经手者和社团主脑多半来自其它省份。也有些招聘广告极具创意, “鬼马”好玩, 甚至让不打算参加这些社团的我专门跑去结识设计者, 而这些设计者清一色来自珠三角地区。

这并非偶然。后来发现, 但凡需要创意的场合, 最出彩的同学多半来自珠三角。直至网络普及, 这种情况才有所改变。

奥妙在哪里?在香港电视。

早在上世纪80年代, 当内地观众还拿着春晚当宝贝时, 珠三角观众就能收到香港电视台信号, 从日本卡通到香港剧集, 从美剧到日剧, 从新闻节目到创意广告, 几乎“与国际接轨”。香港电视广告和那些脱口秀式的新闻节目, 正是许多珠三角广告从业者的启蒙。

永安百货的新旧对比 下载原图

别小看这电视信号, 在没有电脑和网络的时代, 它意味着认知和思维的巨大差异。

如今开车时偶尔听电台, 也能听出差别。普通话主持的字正腔圆, 让你可以想到电波那一头的正襟危坐, 而粤语主持人往往更放得开, 笑话多、俚语多, 还有许多广东人才能懂的梗。就像港剧一样, 内地港剧迷挂在嘴边的无非那几十套引进版经典剧集, 还是普通话配音。而大多数港剧, 他们甚至从未听说过, 其中又有大量台词根本无法直译成普通话, 否则就会味道全失。

这种隔膜并非只因语言, 也因为文化差异。说白了, 有些趣味只有广东人自己才知道。

所以, 广东人的无趣只是因为低调而导致的误解。我有一个供职于南粤媒体的朋友, 曾做过一个类似精英生活的系列, 以富人为采访对象, 谈其生活方式。结果邀约的本土富人没有一个愿意出镜, 肯出镜的全部来自外省。对于媒体从业者来说, 这种广东式低调显然让人无可奈何, 但如果就此认为广东富人乃至广东人无趣, 多少有些苛责。

就像有钱不是为了显摆给别人看一样, 一个人有趣与否, 关键看能否取悦自己。

2017年有个帖子, 大致主题是“跟广东人出去旅行, 你安心做个废人就好”。虽然仅谈旅行领域, 却可见广东人的有趣。

因为经济发展较早的缘故, 广东成了中国最爱旅行的省份。不管你在国内还是国外, 在海边还是山上, 耳边飘过粤语的几率相当高。而且因为旅行经验丰富, 广东人的旅行方式也更贴近旅行的真谛。比如出境游, 许多广东人早已开始探访冷门国度, 不再局限于热门爆款, 自助游乃至海外自驾游, 最早就是在广东人群体中兴起。在旅途中, 广东人也不爱浅尝辄止, 更爱不走寻常路。

而且据不完全数据显示, 广东驴友最不爱穷游, 他们将“穷家富路”的古训牢记于心, 重视安全与舒适, 节省时间和心思, 以获取更好的旅行体验。让广东人像苦行僧一样节衣缩食去旅行, 挖空心思去逃票, 十个有九个都会摇头。乍看起来, 他们不如那些“说走就走”“一路搭车去西藏洗涤心灵”的人那般有趣。可是, 将“安全”“舒服”置于金钱之上, 以求更好的旅行体验, 本身就是“会玩”的表现。

据说什么都吃的广东人, 在旅行时也是最敢于尝试当地特色菜品的群体。相比那些背着方便面甚至电饭煲出国旅行, 动不动就在国外找中餐厅的人, 谁又更有趣呢?

【“新广东人”:在老广的包容中被同化】

改革开放以来, 在“东西南北中, 发财到广东”的感召下, 无数人涌入广东, 成为“新广东人”。时至今日, 珠三角大多数城市的人口结构都出现了巨大变化, 外来人口多于本地人口毫不稀奇, 而在户籍人口中, “新广东人”的比例也越来越高。走在小区里, 普通话甚至成为主流。

1983年, 东莞乡村收看香港电视的“鱼骨天线”

原本就以多元文化著称的广东, 在这个人口迁移大潮之下自然也有改变, 变得更为包容。但反过来, 南粤文化的独特气质, 还有多年来的先进性, 都具有强大的魅力, 使得新广东人被同化。

最简单的例子就是饮食。许多无辣不欢的重口味爱好者, 在广东呆了几年后, 口味日渐清淡。有人说是气候原因, 其实这绝非关键因素。粤菜强调原汁原味的烹调方法, 看似寡淡, 实则趣味无穷, 绝非一堆调料可及。另外, 在健康风潮的引领下, 粤菜的魅力指数也大增。

比饮食更为深入人心的是广东的“规范”与“自由”。这两个词乍看有点矛盾, 但却相辅相成, 恰是南粤魅力所在。

规范是指相对高效的政府效率, 相对普遍的契约精神。有朋友曾回家乡做生意, 没两年就重返广东。一来是因为无法适应家乡政府的低效率和官僚意识, 相比之下, 广东政府机关的服务意识更强。二来是因为家乡人看似淳朴, 也爱拍胸脯称兄道弟, 可做起生意来, 又往往缺乏契约意识。即使在生活中, 规则也无处不在, 比如排队意识, 即使比不上日本和香港, 广东起码也是国内最好的之一。

自由则来自于人际关系的边界。中国的人际关系, 最大问题在于界限不清。人们聊天, 常常会问“你一个月挣多少”“你住哪儿”, 在广东可是不礼貌的行为。这种动不动就查户口一般的交往方式, 在广东相对少见。有人曾说广东人和上海人冷漠, 其实这只是人际交往中的基本修养, 对个体隐私的尊重, 恰恰是文明社会的表现。至于是否冷漠, 看看每年广东人在慈善领域掏了多少钱, 每逢大灾大难时有多热心, 自然会明白。

自由还来自于广东人特有的务实以及不爱攀比的心态。有朋友毕业后来到广东工作, 收入不低, 可第一年回家过年, 光发压岁钱就花光了年终奖。如此往复三年, 他终于决定不再回老家过年, 并对广东人的红包文化推崇备至。一个小小的利是封, 往里装多少都看自己意愿, 喜气却可均沾, 开心而无压力。

小小利是封, 其实就是广东精神的最好呈现。

,