小学课文看似是供孩子学习用的,但是,因为家长与孩子密切接触这一因素,导致家长也对学生的教材关注倍加。学生在一般情况下无力去深思熟虑的困惑与不解,在家长那一个层面,往往能够像钱塘江大潮一样,激起滔天的巨浪。

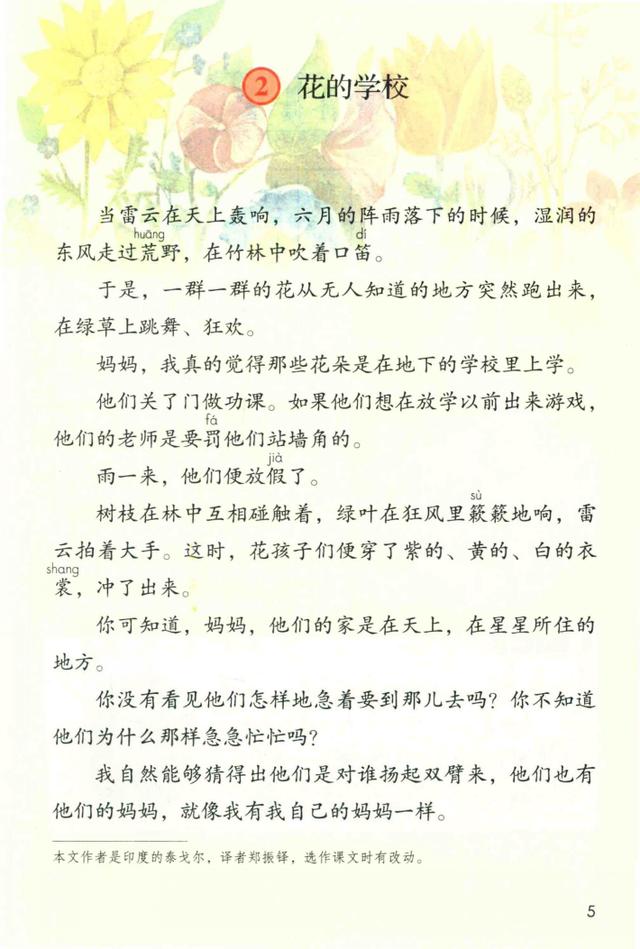

笔者从家长这个层面接受到的反馈音讯中,对三年级上册语文第二课《花的学校》的反应较大,主要的反应,集中在:一是课文不知所云。二是课文的断章摘句给人一种逃避学校管制的误导。

第一个反应还好,反正读不懂,糊涂来糊涂去,不会产生不良的影响。

第二个反应,就比较麻烦了。如果一篇课文对正处于求学阶段的学生,灌输的是一种厌学情绪,那么这样的课文,不但没有起到正向的激励作用,反而产生一种负向的暗示,这完全是与现行的教育体系唱反调,可谓是负能量满满。

《花的学校》的作者是印度大诗人泰戈尔,名家是名家,这是无疑的,但是名家的作品,因为时代的变迁、国情的不同、经历的迥异,当这些作品亮给中国的小学生的时候,必然会产生龃龉的现象,导致接受与阅读上的尴尬。

如果这种龃龉,被我们教辅材料放大的话,那么这种尴尬,也会成倍地放大,让家长苦口婆心的劝学意图自我掌掴,无力招架。

最近,一位家长在笔者的文章中留言,用活生生的切身体验,介绍了他在辅导孩子学习《花的学校》一课时遭遇到的尴尬。

这位家长的留言如下:

——作者可以再认真读一读三年级上册语文第二课《花的学校》,鼓励孩子们向往无忧无虑的生活,课文明面上讲放学前出来玩游戏要被老师罚,课外才多姿多彩、自由自在。

这样也就算了,还要指定家长去购买配套资料《同步导学》,来个神补刀。

“孩子们喜欢在学校学习吗?为什么?”

参考答案“不喜欢,因为他们向往自由自在的生活。”

后面还有一题“孩子们在天上的家是怎样的?

下列选项正确的是( )。(多选) A.快乐 B.要天天上学 C.无拘无束 D.要做很多功课 E.充满母爱”。

各位老师和家长们,你们是怎么教自己的孩子的?让孩子不要喜欢学校吗?反对去学校学习吗?不要做功课吗?明显的是要教我们的孩子做个废物啊!

选编这样的课文是蠢还是坏?——

这位家长提到的《同步导学》,正式的名称是《同步导学与优化训练》,由新世纪出版社出版。

的确如这位网友所说,在这本练习册里,出现了一个令人相当尴尬的题目:

“孩子们喜欢在学校学习吗?为什么?”

答案同样是触目惊心:“不喜欢,因为他们向往自由自在的生活。”

从某种意义上,这就是学生的心声啊。

家长寄予厚望地把孩子送上学校,是希望学生在学校里“头悬梁、锥刺股”,但是这种中国文化里认可的学习态度,被这篇课文练习轻易地击碎了。

最让家长欲哭无泪的是下面这道题:

“孩子们在天上的家是怎样的?

下列选项正确的是( )。(多选)

A. 快乐 B.要天天上学 C.无拘无束 D.要做很多功课 E.充满母爱”

我们在答案中看到多选题的答案是:A、C、E。

那么,被淘汰的答案是:B.要天天上学、D.要做很多功课。

也就是说课文里张扬的花孩子们的理想境界,不包括:要天天上学、要做很多功课。

而天天上学、做很多功课恰恰是现在的孩子们在日常学校生活中的最重要的两件大事。

这两个学生们正在做着的、将来也会做着的两件重要大事,在《花的学校》的作业里,是作为负能量的状态而被置于弃若敝屣地位的。

这种对《花的学校》中的理念不顾国情的无底线、无限制引申放大,让《花的学校》成为小学教材里的一个异数。

出现这种情况,是因为我们的教科书不分时间、地点、国情的差异,把泰戈尔的烙印着个人印痕的一篇并不出名的作品,移植进课堂与教材。

在《花的学校》里,折射出的是泰戈尔自身经历中积淀下来的对学校刻板、教条、生冷的教育模式的强烈反感,对这篇有着特殊个人体验与意蕴的课文的理解,必须正视泰戈尔的特殊学习经历,他所在国的特殊国情,以及泰戈尔所在年代的特有语境,而现在教科书的编写者,穿越时光的壁垒,把遥远年代、遥远地域、遥远人群中的课文,移入到现在的小学课本,必然会产生水土不服。

而《花的学校》的辅导作业,并没有向学生强调作者与接受者所处位置的差异所在,反而把原作中的特殊的对学校教育的强烈厌恶感,照搬到现行的教学体制下,让现在时光里的孩子们,毫不设防地接受原作的有着特殊背景与特别制约的个案式的内涵,自然会产生严重的不适应。家长在孩子们的困惑基础上,产生强烈的反感与不解,也是一个最顺理成章的结果了。

小学课本的选用,应该考虑到原课文产生的特殊情境,毕竟,小学生会把课文里的世界等同于自己的现下生活,把课本里描写的心理感受,当成现代社会里正能量的大众心理而全盘接受。

《花的学校》这样的源出于外国作家、创作于遥远年代、烙印着异国特殊情境的作品,让小学生共情、倾情地将心比心介入其中,我们必须考虑到这其中的不谐和的龃龉结果。

我们也应该理解家长的那种望着孩子作业在顶撞着自己的教学理念的徒呼无奈的愤慨与忧心。

,