无论什么时代、无论哪个国家,社会要发展,都需要人才的支持,一个国家拥有精英就等于拥有了打开世界密码的钥匙。而选拔人才的制度,在我国古代就已有之,那就是科举制。

科举制在隋朝时形成,在后面的朝代几经完善,最终在清朝被废除,科举制在中国历史上有1300多年的寿命,能在中国历史上存在这么多年,想必它的作用不容忽视,科举制在中国历史中扮演着什么样的角色,不同朝代对其又进行了什么改革这些都值得我们去探究。

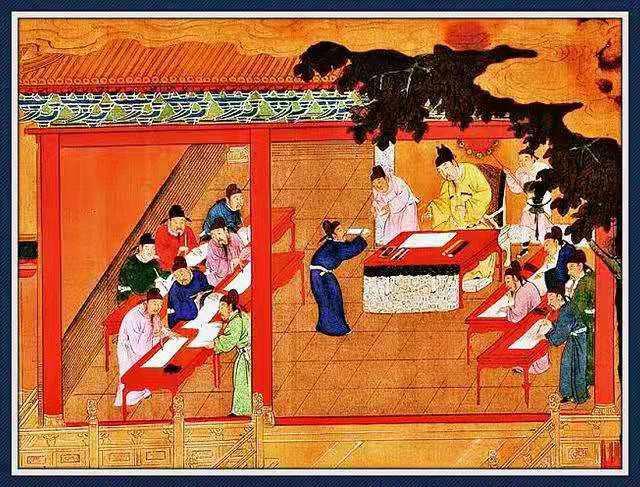

科举制在隋朝时被建立,当时选拔人才的方式是考试,书生考试的科目不止一科,分科考试,就像今天我们的考试一样分不同科目考试,考试成绩优异者则被录取,可以在朝廷上拥有一官之席。

唐朝这一时期关于科举制的内容是,国学的规模被扩充,考试的科目数量也增加,武则天在位时,还首创了殿试,文官不仅要考试,武官也要考试,这就增加了武举这项考试内容。

唐玄宗时,他将诗赋的比重拉大,成为了进士科考试的主要内容。宋朝到明朝这一阶段的科举制都是在不断完善,增加内容的过程,宋朝的科举制与唐朝并无太大区别,就是在其基础上将科考划分了三级:解试,省试和殿试。

明朝在科举制上面又添加了新的内容,即八股文,八股文考试内容主要是四书五经,从四书五经上出题,这对考官来说也是一种智慧的较量,考什么就背什么,所以考生必须熟背四书五经,且八股文的作答方式要求考生必须采用排比对偶句,但是这种考试规定过于的古板,考生根本不能将自己的真实想法挥洒出来,一切都四四方方,规规矩矩。

清朝科举制舞弊现象严重,人才不能公平的选举出来,清朝这个时期将民族区别对待,满人有各种特权,甚至不需要考试就能直接入朝为官。

清朝时期因八股文禁锢思想越演越烈,官场舞弊现象严重,清朝统治里里外外透漏着腐败的气息,科举制已经选拔不出真正的人才,最终导致科举制的废除。

隋朝开创的科举制,给了很多人鲤鱼跃龙门的机会,当时的科举制不分寒门贵族,不分等级,每个人都拥有平等的机会参加科举考试,进而获得做官的权利。

所以在当时来说是一种选拔人才最公平公正的方式,在隋唐时期,科举制为国家选拔了很多优异的人才,整个社会风气都是一种积极向上的,文人雅士们为求前途,努力读书。整体上提高了官员的素质,扩大了人才的来源途径,中央集权被加强,社会政权也趋于稳定。

《新唐书·选举志下》要求:"凡择人之法有四:一,体貌丰伟;二,言辞辩正;三,楷法遒美;四,文理优长。"

但是到了明清时期,八股文的考试方式,限制了很多文人的想法,整个科举制度变得更加制度化,对人才的束缚也愈发严重。

通过八股文选拔出来的人才往往都是书呆子不懂得变通,这就是思想的禁锢带来的后果。真正的精英人才的斗志被大大消磨,科场舞弊现象频频,其中作弊的方式也是五花八门,如顶帽、换卷等,其中因为作弊,不少商家发现了商机,专门提供作弊的工具。

贿赂现象也不少,可能与当时明清官员的底薪制有关,官员得到的俸禄少,肯定要去别处捞一番油水。官员贪污,腐败,制度死板,科举制已经不再是为了选拔人才而存在,成为了一种变相的腐败手段,到最后不得不废除。

结语

科举制的出现,为社会精英人才的选举带来很大的方便,在1300年的历史中,科举制做出了特别大的贡献,稳定了社会的运行,促进了社会的发展。

提倡公平的科举制,为莘莘学子们提供了向上爬的机会,很好地促进社会不同阶层的流动,是中国社会文明的表现形式之一。

后期科举制走向衰败,究其原因还是因为政府制定政策的不合理所致,这也体现了解放思想对选拔人才的重要性。想要实现整个社会由精英治理,在选拔人才的制度上面就必须公平公正,且具有灵活性,不能过于古板。

参考文献:

《新唐书·选举志下》

,