更多精彩内容请点击视频观看↓↓↓

时隐时现间,恰巧有位诗人,无惧山巅稀薄的空气,敢于超越世俗,以史诗般的气息赞美当下。这些勇敢的年轻人,面对最激烈的战斗,曾尝试着让一位哭喊着饶命的年轻士兵避免堕入阿尔及利亚的地狱(唉,没有成功),他们堪称埃阿斯、阿喀琉斯、赫拉克勒斯和忒勒马科斯、阿尔戈英雄、三个火枪手,甚至是尼摩船长、圣埃克苏佩里、德日进真正的继承者……

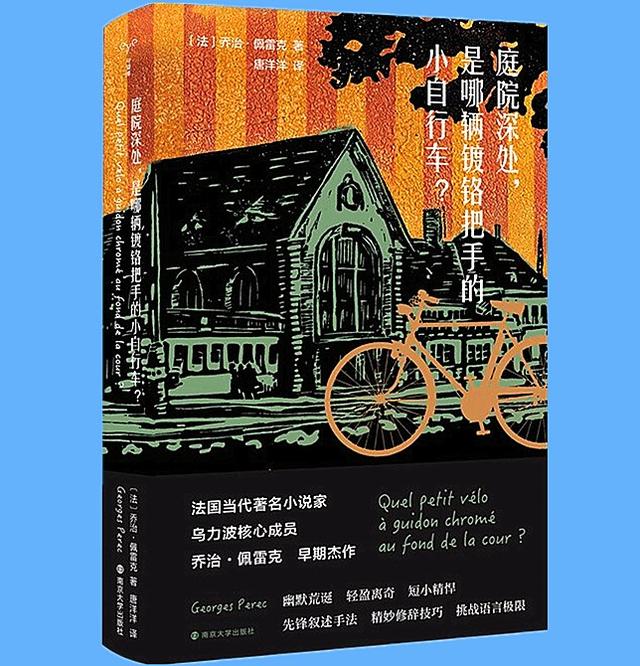

本书情节很简单:年轻中士亨利·波拉克,每天骑着带有镀铬把手的小自行车,往返于故乡和兵营。为了和女友长相厮守,为了避免参战,他和好哥们费尽心力想各种办法试图免除兵役。

这部短小精悍的小说,生动有趣而耐人寻味。小说充满实验性的叙述手法、互文技巧和大量的文字游戏。至于那些对史诗美德无动于衷的读者,他们可以在这本书中找到足够多的东拉西扯和离题之话,从中获得乐趣,例如橄榄饭的食谱,应该会让最难缠的人心满意足。

本书作者乔治·佩雷克(Georges Perec,1936-1982),法国当代著名先锋小说家,乌力波(Oulipo,即潜在文学工场)核心成员之一。其作品以任意交叉、错结的情节和独特的叙事风格见长,充满各种语言游戏,挑战写作极限。代表作有《物》《W或童年回忆》《字母表》《人生拼图版》等,被意大利作家卡尔维诺誉为“超越性小说”的代表作家。2017年,其作品入选“七星文库”。

1982年发现的第2817号小行星,是以他的名字命名的。他由此进入永恒的宇宙,迎风而立,面朝无限宽广而博学的空间。

《庭院深处,是哪辆镀铬把手的小自行车》,[法]乔治·佩雷克著,唐洋洋译,南京大学出版社出版

导 读

为了那场所有人都是配角的愚蠢闹剧

赵松

为乔治·佩雷克的这部小说写篇导读之类的文字,最合适的方式,或许就是模仿它的风格,肆意妄为而又充满戏谑和游戏意味。

估计你也会有同感,就是看过乔治·佩雷克的那张肩扛黑猫的照片之后,再也没法忘掉他的样子——阳光照亮了他三分之二的额头、四分之一的脸颊,还有二分之一的鼻子,而那只蹲在他肩头的黑猫正扭过头来,跟他一起注视着你,它的尾巴梢触及他那笑弯的薄嘴唇,他那头茂密的鬈发看上去像似倒扣的鸟巢,嘴唇下边那把花白的胡子则如同从鸟巢里滑落至那里的巢中细草,黑衬衫外面套了件浅色棒针毛线开衫。

这是一张黑白照片,所以除了黑白之外你没办法确定任何颜色。要是你也看了那张他正修改校样的彩色照片,就会发现他的那把胡子并不像你以为的那样是白的,甚至都不能算是花白的,而只能说它是黑灰里间杂了些不算多的白。当然,你也可以说这两张照片并非同一时期拍摄的,黑白的那张里,他要老一点,而在彩色的那张里,他显得年轻些……当然,也有可能,情况是完全反过来的。

不过,我倒是觉得,自从他进入盛年以后,那样子好像就再也没有明显变过。我完全是猜想。他只活了46岁。在20多年的创作生涯里,他写了30多本书,还合著了十几本书……这样的密度,让我觉得,他样子是不会有明显变化的——因为他始终在燃烧,这会让他的脸一次成形永不变形……别信我。

你想得没错,他,乔治·佩雷克,这个家伙看上去的确就像个快乐的巫师,或是快乐的通巫术的江湖艺人。你也觉得他的眼神里隐含着某种不会让人有丝毫反感的狡黠?这个世界的聪明人有千万种,但我向你保证,他绝对是属于为数稀少的永远不会招人讨厌的那一种。他走得轻快,写得随性肆意,完全无意卖弄什么,因为他有使不完的招数、用不尽的想法,他享受写作这件事本身,而不需要像很多作者那样处心积虑地跟任何潜在的读者暗送秋波,我无条件相信他定会厌恶去做这样的事,甚至无法容忍自己萌生哪怕半点类似的念头。他自得其乐,不管不顾,仅此而已。

乔治·佩雷克写这本《庭院深处,是哪辆镀铬把手的小自行车?》(单是看这名字你就可以想到这个家伙该多“坏”了),是要对两年前结束的那场让法兰西名声扫地、第四共和国瓦解、第五共和国诞生,尤其是让阿尔及利亚彻底摆脱殖民地地位、实现独立的战争,表达一下由衷的厌恶和嘲讽。在那场持续八年(1954-1962)的战争里,法军共有两万多人阵亡,六万多人受伤。

当你看到扉页上那串词组里的前几行,即“叙事/自由体史诗//间或点缀/一流作家之/诗句”,以及后面括号里写的那句“本作品受到多家军事学院称赞”,还有最后面的那句“敬献L.G./谨此纪念其英勇的军事行动/(是的,没错)”时,几乎可以立即断定,他在针对不久前的那段历史开一个大玩笑。

他的故事非常简单,甚至简单到可以用几句话说完的地步:“这个家伙为了逃避去阿尔及利亚,想把脚弄残废,然后在深深爱着的姑娘的怀抱里无忧无虑地生活,等待签订和平协议。”这个家伙连名字都不能确定,作者称之为卡拉XX,但在写的过程中,会随意地改变“卡拉”后面的字,卡拉曼利斯、卡拉沃、卡拉瓦施、卡拉库韦……我仔细数过,但几乎转头就忘了到底是59个还是62个或是更多些。反正他就是在那里边讲故事边变换着这个名字。你当然能明白他的用意何在,卡拉XX,就是所有法军士兵。就连里面那个热心肠的要帮助卡拉XX实现其逃避去阿尔及利亚战场愿望的中士的名字,都是可翻过来倒过去出现的,亨利·波拉克,或是波拉克·亨利。总而言之,乔治·佩雷克就像在说绕口令那样说着这些名字。

故事情节,就是“我们”跟那位亨利·波拉克中士一道想方设法要以最佳方式让那位卡拉XX避免上战场,但最后的结局,是不得不目送运兵火车缓缓驶离了火车站,甚至连那位可怜的卡拉XX的最后一面都没能见到。悲剧。当你的脑海里的场景定格在这个瞬间,你肯定会这样想。那个可怜的卡拉XX,就这样被送上了战场。“我们”和亨利·波拉克或波拉克·亨利(分明就是乔治·佩雷克的谐音名嘛,这个家伙也是从小父母双亡,跟作者命运一样),白忙了半天,真是机关算尽无用功,就像一出悲剧序幕里的暖场丑角,或是喝多了的歌队,除了那些毫无用处的馊主意,啥都没干成。

跟法兰西第四共和国为发动那场镇压阿尔及利亚人独立的战争所炮制的无尽谎言比起来,乔治·佩雷克炮制的这出荒诞意味十足的轻喜剧或者说闹剧真是耐人寻味。当时法国知识分子界的反战声音,跟那些开足马力的政治谎言机器比起来显然微弱太多。1962年,以推崇先锋文学、塑造了“新小说”流派著称的午夜出版社,因出版揭露阿尔及利亚战争真相的作品而被当局搜查并封没了一批作品,26岁的乔治·佩雷克估计也是当时闻之而愤怒的那些人里的一员。他必须做出回应。他回应的方式,就是跟这场丑恶的侵略战争开一个玩笑,去嘲笑它那本质上的愚蠢和毫无意义。

当然,如你所看到的,或即将看到的,他做到了。当“我们”跟那位亨利·波拉克或波拉克·亨利中士把整个策划事件搞成了微型狂欢节般的过程时,当叙事的口吻如同信口开河或是具有戏谑说唱的节奏和意味,还会时不时地戏仿所谓的史诗剧的调子时,你所能看到的,只有无尽的玩笑。“我们”跟那位名字翻来覆去的中士一本正经认真之极干的那些事,越是写得细致就越是显得可笑。这些自认为“勇敢”的家伙,他们本身也在被嘲讽的范围里。他们在热心策划的时候,也会担心后果,怕自己帮忙不成反被牵扯进去,惹麻烦上身。哪怕是开玩笑,玩大了也会变成不可收拾的麻烦。这就是普通人的思维逻辑——“勇敢”的前提,是要能保证自身的安全。这帮家伙的全部勇气,或许也就是像那位中士骑着往返于家乡和部队驻地之间的那辆“叮当作响的小自行车”,派不上什么大用场。

事实上,在现实世界里,并不存在“有一些可以并且应当被认定为配角的人物”,说到底,他们都是配角,“活动在主要事件的间隙,并烘托着主要事件”。言下之意,整个法国的所有普通人,在那场阿尔及利亚战争中都不过是配角,包括那些被送上战场的普通军人,也都是配角。他们跟作为叙事者的“我们”一样,不知道“这一切要如何收尾”。一个国家干愚蠢之事,在某种意义上这不就意味着集体的愚蠢吗?那个卡拉XX,最后除了把自己灌得烂醉如泥,接受命运的选择,别无他法。

如果说倒数第二个章节里那股浓浓的抒情意味,就像是一场歌剧里矫情之极的咏叹调,那么,最后那充斥着伤感煽情色彩的、“我们”跟那位亨利·波拉克或波拉克·亨利中士在火车站台上寻找那位倒霉蛋卡拉XX的场景,则真的可以说是把这出闹剧推向了令人容易笑岔气儿的高潮时段。乔治·佩雷克在这里把自己的喜剧才能也发挥到了极致。人们到底要如何煽情和全力营造伤感气氛才能掩饰自己的愚蠢行径呢?当“我们”对着每个车厢呼喊卡拉XX的倒数第二个变名“卡拉夫里尼克”时,有人回以“这里没有你说的叫卡拉什么东西的人”。但真正有力的回复则是:

“闭嘴,你个傻子!”

这话,其实是乔治·佩雷克对所有还在犯蠢的法国人说的。随后,在最后那个短短的章节里,他还意味深长地补了最后一刀。“我们”到那个叫“选择”的咖啡馆里把那瓶威士忌喝光之后,各自回家,“从那以后,我们再也没听人说起过那个难缠的人”。面对那样一个残酷的重大事件,人们不仅会选择愚蠢,最终还会选择遗忘。要知道,当年法兰西第四共和国为了阿尔及利亚战争所炮制的那些谎言,还得等到差不多四十年后的萨科齐政府时代,才能通过解密档案被彻底地揭穿。

这本《庭院深处,是哪辆镀铬把手的小自行车?》的出版,距离那部伟大的《人生拼图版》的诞生还有12年。尽管它的成就与价值跟那部代表作还无法相提并论,但仍然足以展现乔治·佩雷克那非凡的写作才华和想象力。你说得对,在很大程度上,它就像个一气呵成的即兴之作,仿佛是乔治·佩雷克在喝酒的时候写下的,甚至,你完全可以想象一下这样的场景:他站在酒吧里的小舞台上,端着酒杯,时不时地喝上一口威士忌,满面发红,双眼放光,在舞台灯光的照射下,他的那头鸟巢般的鬈发简直就像火焰,面对下面那些同样端着酒杯并不时发出傻笑的家伙,他以一种轻松自如、肆无忌惮而又充满戏谑的方式,讲完了这个闹剧般的故事,一场真正悲剧的荒诞序幕。他用了“我们”来讲述这场闹剧,而“我们”当然就是大家,包括了那些听众,无论是“我们”,还是他们,都属于一个曾沉湎于极其愚蠢残暴行径的国家,对于他来说,这事,实际上人人有份,都是配角。

本文作者赵松,作家、文学&艺术评论家,1972年生于辽宁抚顺,现居上海,著作有《空隙》《抚顺故事集》《积木书》《隐》。

作者:赵松

编辑:薛伟平

,