本文系时拾史事独家原创稿件,未经授权严禁转载/作者手挥五弦

东晋永和十二年,权臣桓温上表十多次提议迁都洛阳。此前桓温北伐,收复了河南一些旧地,不过洛阳此时并不在自己手里,桓温唱的这一出,着实令人愕然。但当时桓温权倾朝野,无人敢有异议。只有时任著作郎的孙绰上疏反对,说得有理有据,朝廷就势否决桓温的提议。

此时迁都洛阳,等于是将指挥部放到炮火纷飞的前线,明显十分不明智。桓温一时枭雄,不可能出此昏招。真正的用意,大概有点像赵高指鹿为马的味道,试探自己的权势影响到底有多大。大家都在装傻,只有孙绰跳了出来。只是孙绰的分量实在不够,桓温也没太当回事,只是不高兴地斥责了一番,说你不按自己《遂初赋》的想法去过隐居生活,讨论国家大事做什么。

桓温也许该感谢孙绰,给了个由头中止了迁都提议。真要朝廷批准迁都,桓温还得另找台阶下,自己打自己脸。不过孙绰敢捋桓温虎须,也算十分大胆。

孙绰以文才著称,平时活跃于名士圈中,擅长舞文弄墨、高谈阔论,参与政事好像也就这么一件。言隐而不隐,居官而不显,却又因为言行有些许惫懒而屡屡遭人嫌弃,给人略带油腻的感觉。

"吏非吏,隐非隐"这句话,本来是孙绰评价山涛的。孙绰看山涛不顺眼,说他官员不像官员,隐士不像隐士,身份不伦不类。其实山涛归隐也好,出仕也好,都还明明白白。形势不妙时潜心交游于竹林,也是当时名士;形势明朗后果断出仕,政绩卓著,位列三公。是什么身份就干什么事,并没有什么含糊不清的。反倒是孙绰本人,身在官场而好谈隐逸,还真是有点不清不楚。

孙绰幼年时就已经过江,在会稽住了十来年,基本就是游山玩水。孙绰作了篇《遂初赋》,表明自己向往隐逸的志向,这样的闲适生活,当然谁都乐意。不过孙绰应该是个喜欢热闹的人,社交活动挺多,经常与当时名流聚会,作文谈玄,玩得不亦乐乎。这样的性格,恐怕耐不住寂寞,真正隐居的话,多半憋不了几天。所以孙绰还是出来做官,担任过参军、长史、太守、散骑常侍、著作郎等职务。

先隐后官,在官言隐,这在当时倒也不止孙绰一个人,名士圈中一众人物大多如此。殷浩隐居十年,王濛、刘惔、谢尚等人去看望,担心殷浩不出来做官。而刘惔则看破又道破,说你们真以为他会不出仕吗?谢安居东山,也是暗中观察时局,随时准备出山。通过归隐求名,通过做官图利,大抵如此。

就连支遁身为僧人,却也不能免俗。支遁曾经托人向竺法深要买印山,被竺法深嘲笑,说没听过以前的隐者巢父、许由是把山买下用来隐居的。

这样的做法其实也合情合理,倒也没什么好指责的。不过自己也是这样,却以此来鄙视山涛,有点不知所谓。

文为一时之冠孙绰很早就以文才称名,当时文士公认孙绰为第一。孙绰对自己的文才也颇为自负,经常底气很足地夸口傲人。

孙绰和许询齐名,许询胜在风度,孙绰胜在才气。支遁曾经让孙绰自己谈谈与许询的高下,孙绰毫不客气地回答:如果论高情远致,那我是不如许询;但要是比较诗文创作,我甩他许询一条街。

孙绰创作《天台山赋》,写成后很隆重地向好友范启推介:你试着把这篇文章丢到地上,会发出金石碰撞的声音。这一自吹虽然夸张,却极具通感想象,对自己文章的铿锵有力超级自信。范启虽然对孙绰的自吹不以为然,但读到文中佳句,仍然情不自禁地赞叹。

其实当时不乏诗文好手,也都并非泛泛之辈。庾阐九岁能作文,曾作《扬都赋》,被称为可以与《二京赋》并立为三,与《三都赋》并立为四。袁宏也是以文才著称,而且思维敏捷,倚马千言,即兴发挥也是佳作。其他如伏滔、罗含,都是一时俊秀。而孙绰在众多文士中居于冠首位置,确实非同小可。

但这样突出的才能,为孙绰带来的不过是一些碑文撰写的业务。温峤、王导、郗鉴、庾亮这几位政界大佬死后,碑文指定必须孙绰来撰写。只是不知道这样的事对于孙绰来说,是荣幸还是无奈。

名士圈中的二货但孙绰平日行为言语似乎有点大大咧咧,与名士们讲究的雅致不在一个调上,因此屡屡遭人嫌弃。

孙绰兄弟曾经在谢安家住宿,与主人交谈时东拉西扯。第二天谢安问妻子昨天的客人怎么样?其妻也就是刘惔的妹妹毫不客气地说,我那亡兄府上可从来不会有这样的客人,谢安居然十分惭愧。孙绰也算是清谈名家了,竟让谢安、刘惔等人以与之交谈为羞。

孙绰听伎乐,用蔡邕制作的一支好笛打拍子,毛手毛脚地把笛子给打断了。王羲之听说后,极为恼怒地说,三代传下来的珍贵乐器,竟然被孙家儿给打折。这件事中,孙绰又是因为行为冒失被嫌弃了。

孙绰创作的《商丘子赞》中有"所牧何物?殆非真猪。傥遇风云,为我龙摅"几句,当时大多都认为写得挺好。王述却很鄙弃地说,近来看到孙家儿作的文,说什么何物、真猪,故意挖苦孙绰。

王述对孙绰的反感,大概是上过孙绰的当。王述的儿子王坦之是曾经与谢安齐名的人物,但还有个儿子阿智则智力低下,年龄已大却没有娶亲。孙绰有个女儿也很怪僻,同样嫁不出去。孙绰便在王坦之那里假称自己女儿不丑,可以嫁给阿智,只是担心自己门第配不上。王坦之告诉王述,王述很高兴地答应了。结果娶过来之后,才发现孙绰的女儿愚蠢顽劣在阿智之上。王述吃了这样的大亏,却又木已成舟,没有办法,只好找茬骂骂孙绰,出出心里的闷气。

王濛死后孙绰为其写诔文,顺带写了几句自己和王濛的交情。后来王濛的孙子王恭看到了,很不高兴地说,我家亡祖何至于跟这种人交往!认为孙绰强行套近乎,拉低了自己的档次。这就纯粹是属于对孙绰印象不好了。

对孙绰的嫌弃,主角都是王、谢这样的大族,也许是因为门第方面的原因。毕竟孙家与王、谢的差距较大,加上行为言语确实也有失礼的地方。不过孙绰似乎并不在乎,依然兴致勃勃地周旋与名流之间,有点涎着脸的味道。

当时很多重要的活动,孙绰都没有缺席。有名的兰亭集会也参与了,并按时完成了两首诗作,还承担了为诗集题跋的任务。谢安泛海也有份,不过因为害怕惊涛骇浪而惊慌失措,成为了谢安炫耀雅量的背景。

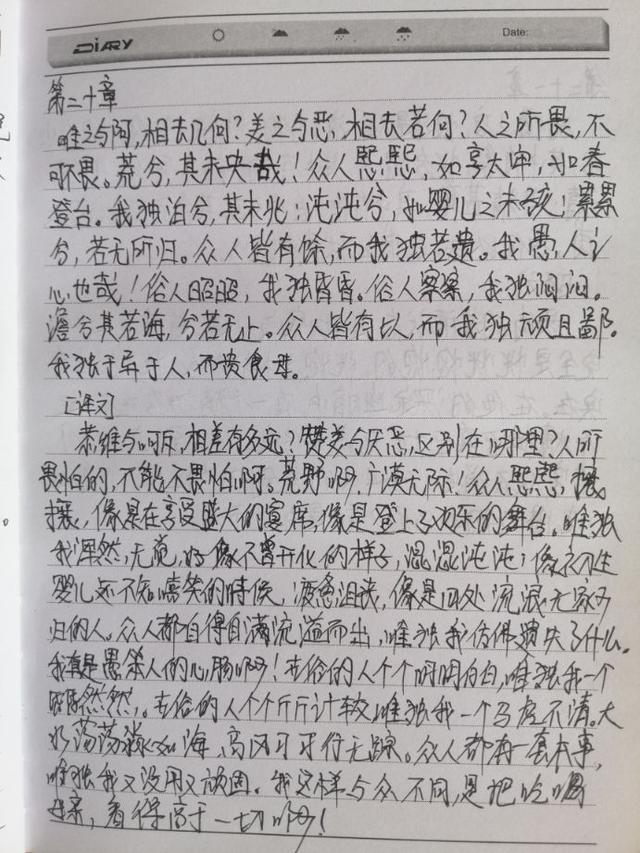

兰亭集跋

总的来看,与其他名士们或一本正经,或故作姿态的范儿相比,孙绰略显不太一样,带有少许二货气质。上疏反对迁都洛阳或许只是因为懵懂,单纯的当作理论研究,并没有考虑到是不是冒犯桓温虎威。而周旋于名士圈子,凭借的还是自己的文才,也算是一招鲜吃遍天。

不过遗憾的是,孙绰在当时得以传名的玄言诗,在今天读来实在没什么味道。倒是两首《情人碧玉歌》据说是孙绰作品,其中第二首"碧玉破瓜时,相为情颠倒。感郎不羞赧,回身就郎抱",虽略显香艳,却也活泼生动。但一个惯写玄言的文人,突然冒出一首风格迥异的作品,感觉比较违和,姑妄信之吧。

END

图片来源于网络

喜欢本文/作者,文末赞赏一下表达支持吧!

,