1.

辫子戏看多了,每个中国人都会说“奉天承运,皇帝诏曰”这句话。

这是皇帝下圣旨了。

承德这个地方是清朝的第二个政治中心,皇帝除了北京以外,呆的最多的地方就是这里了。过去这里有很多王公贵族的府邸,有很多皇帝身边的人,所以得到皇帝的奖励的几率就要高于其他地方,圣旨、黄马褂什么的就有很多。

1966年1月,隆化县京堂沟地主交出的圣旨 (季增摄影)

破四旧的时候,隆化县就有一个山沟里的地主交出了一墙的圣旨。

可见当时这里收到皇帝的恩赐该有多么的多,可惜,破四旧以后,很多和皇帝沾边儿的东西都被毁掉了,有的是被红卫兵毁掉的,有的人家胆子小,自己就偷偷的烧掉了。

令人扼腕叹息的事情太多。

昨天去围场看扶贫联系户的时候,返程的时候看时间还早,就顺路看了一下“木兰围场博物馆”。

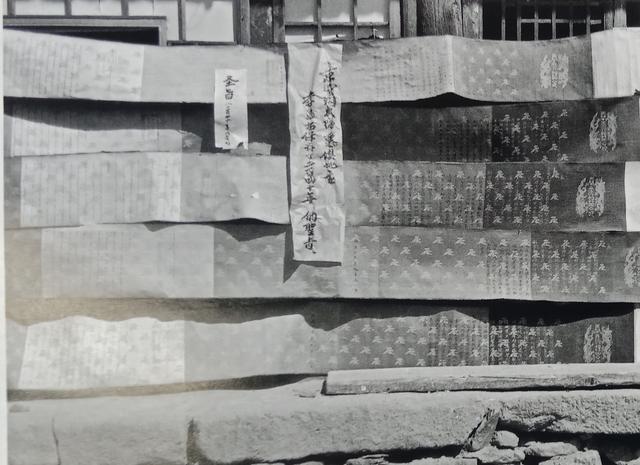

里面展出一道道光年间的圣旨。

木兰围场博物馆展出的圣旨

2.

木兰围场博物馆的工作人员很热情,很热心的给我们讲解了围场的历史,在讲到这个圣旨的时候,讲解员说:我来这里的时间短,还没弄清楚上面的意思,有两个字还没查到。

我说,我回去给你查一下吧,我有《中华字海》,朋友送我的。

奉

天承运

皇帝制曰:奋扬威武,固资宣力之臣;敷锡宠光,用表推恩之典。

尔金奇先乃围场委署骁骑校鞥克之父,躬修克毖,庭训时勤,门祚开祥,早授豹韬之略;天家有庆,聿颁鸾彩之书。兹以覃恩,貤赠尔为奋武佐校尉,锡之敕命。於戏!义方懋著,著其教恩果堪负荷休命,用酬其诒穀,慰尔劬劳。

这段的意思是说,金奇先是围场委署骁骑校鞥克的父亲,因为教子有方,特赐他为“奋武佐校尉”这个待遇,鞥克的鞥字,读eng。

委署是清代前锋营之官职,额定四员,给五品顶戴;骁骑校是八旗组织中基层编制单位的副长官,位佐领之下,是正六品。而赏给鞥克父亲的奋武佐校尉,是清朝武散官的名,从八品,相当于现在的副科级。

看过几个类似的清代的圣旨,文字几乎一样,可见当时的圣旨就都是这样的格式,表扬人的话几乎一致。木兰围场博物馆的讲解员说的“貤”是个生僻字,古书里通“移”,在这里是转赠的意思。

后面的“於戏”,是呜呼的意思,语气词。宣读圣旨的人念到这里时,表示感叹:诶呀!你们给国家培养了栋梁之才呀,国家也不会忘掉你们的,给你这个官职,算是国家对你辛勤教育儿子的回报。

这里有个词是“休命”,不是“我命休矣”的意思,休命是“美好的命令”。

这是第一段,一般的游客过来,这样讲一下也就听懂了。

3.

每一个成功者的背后,都有一个女人,这个女人就是母亲。

皇帝也知道这件事,所以,接下来是第二段,是奖励鞥克母亲的。

制曰:戎事宣劳,每兴怀于将母;王廷沛泽,爰锡类于荣施。尔那氏乃围场委署骁骑校鞥克之母,克修壶则,聿著母仪。教子矢忠荩之诚,兜鍪增采;酬庸本庭帷之训,纶綍生光。兹以覃恩,赠尔为八品孺人。於戏!际燕喜之昌期,宁忘国命,受鸾翔之典册,丕振家声。

这一段的意思和前面差不多,重点是给鞥克母亲的待遇比他父亲的还要高半格。

这段的“壸则”,“壸”读“坤”,壸则就是妇女的行为准则;兜鍪(读牟)是头盔,覃恩是广施恩泽,酬庸是特旨封赏,纶綍是皇帝的诏令。丕是大的意思。

木兰秋狝图

4.

接下来值得注意的问题是圣旨落款:道光二十五年十月十五日。

道光皇帝是乾隆的孙子,他第一次来围场的时候虚十岁,在现在的朝阳湾射鹿,受到乾隆皇帝的表扬。所以,他对木兰围场的感情很深。

道光四年,皇帝口谕:

今岁秋狝木兰,允宜遵循成宪肄武绥藩,然不可不审度时事,酌为暂缓,所有今岁热河亦着停止。此朕不得已之苦衷,非敢耽于安逸也。

这是木兰秋狝的废止。

尽管停止了秋狝,但道光皇帝对围场的管理却没有放松,道光三年三月,在围场八个营房增加十六名金顶骁骑尉的基础上再添八名;道光七年,对管理不善的卡官、领催、翼长给予了处罚,并就管理出现的漏洞做了新的规定;

道光二十五年,给鞥克父母的圣旨,也说明了道光皇帝对木兰围场的重视。

5.

儿子给国家做出了贡献,国家给父母以奖赏,以鼓励更多的母亲好好的培养自己的孩子,使更多的人成为国家的栋梁之才,这是一个良性循环。

然而但,现实却有很多让人不解。

扶贫工作中矛盾最突出的是贫困户认定,也就是谁能享受低保,每个月有一定的补助外,最重要的是生病住院百分百报销。

很多贫困人口是丧失了劳动能力,日常生活中最大的难处是看病。

在低保户认定中,有一条是“家庭成员中有一个是国家工作人员的,不能评低保。

我联系的这户人家的儿媳妇是老师,这样,他和亲家两个家庭就都不能被评为低保了。

在农村,能把孩子培养出上大学的,都是要付出很多辛苦的人家,即便是孩子考上大学了,在城市里结婚、买房、孩子上学等遇到的困难,以及家庭承受的压力,都要远远大于普通人家。

所以,这样一刀切的政策,让人也心有不平焉。

对农村家庭培养出上大学成为公职人员的人家,应该重奖,让所有的人都羡慕这样的人家,以此来带动村里所有的人重视教育,培养人才,这才能实现农村真正的永久的脱贫。

反之,效果也一样明显。

制定政策的人都应该读点儿历史,有好处。

,