故地重游,感慨今昔

作者:周裕兴

2020年9月,受江苏省文物局邀约,我作为考古专家组成员之一,有机会前往盐城市亭湖区参加“考古前置”调查、勘探项目的检查验收工作。

所谓“考古前置”,就是建设用地使用权在出让或划拨前,先进行考古勘探和发掘。这样可以避免基建开工后一旦遇上古代遗迹,既可能破坏古迹、又会影响基建进度的弊端。

江苏省经济发达,基建项目众多,历史文化积淀也深厚,因而考古前置工作近两年已推广落实到了全省各个地市。我参与此项检查验收工作多时,跑了很多县市。

但此次出行,却格外让我心潮涌动,因为,我将前往的地方,离我的又一个故乡不远。——说来我已有三个“故乡”了,一是出生地无锡,二是下放插队的盐城滨海,三是大学毕业后工作生活几十年了的南京。人生常常就是这样,在一个地方待久了,就有感情,就“梦里不知身是客,直把他乡作故乡”了。

从南京乘坐省政府的公务车,通过高速公路前往盐城市区。三四百公里,只需三个多小时。路很平坦,车很舒适,时间很短,而就在这畅快的旅途中,我的思绪,却跨越了半个世纪,回到了50年前!那时,我和父母,离开无锡,走水路,整整用了三天,前往盐城……

01

我于1964年开始在江苏省无锡五爱小学上学,学校是江苏省普教系统的名校——1950年代初,无锡是苏南行政公署驻地,该校前身就是华东干部子弟学校,校园和师资条件都很优越。

我上到小学三年级,“文革”爆发,“出身论”流布、“破四旧”兴起,小小的小学,居然也没有了一张平静的书桌。

班主任是个女老师,姓王,40余岁,教音乐。她身材削瘦而精神亢奋,能很快斗志昂扬地将最新发表的“最高指示”,谱写成斗志昂扬的进行曲让学生们斗志昂扬地演唱。一天,可能是听说我家被红卫兵抄家,她横眉怒目,当面斥责我隐瞒家庭出身的低等成份,宣布取消我首批加入红小兵的资格,并解除了每天早晨由我给全班领读“老三篇”和“红宝书”的角色。

今人是难以理解在当时那个口号喧嚣、红旗招展的环境里,这样的决定对于一个少年的打击有多大,给我的心灵留下了多么深的阴影!

1969年12月26日(那个日期是如此深刻地印在我的脑海中),彤云蔽日,寒风阵阵。我13岁,已读到初一年级,刚刚加入红卫兵,还没过够左臂戴红箍,雄赳赳、气昂昂走在“革命”和“专政”的大道上的日子,就在“我们也有两只手,不在城里吃闲饭”的高音喇叭声中,随着父母亲,踏入了北去的小船。

我后来才知道,那句话据说出自一个叫王秀兰的人,但又有传言说那后一句原是“不在城里当死狗”,与“我们也有两只手”押韵。无论是否属实,该下放了,就必须走,否则真的不免成为“死狗”——我的一位大学老师,当年大学毕业后本来在省社科院搞研究,被要求下放而未去,便失去工作,成为引车卖浆者流,成为黑户,拉板车、卖豆腐、做小工,混迹于社会最底层讨生活十几年。

此前作为“老三届”高、初中生的姐姐和哥哥,已先期响应“知识青年上山下乡”号召,奔赴盐城建湖县插队。而此时,父母又带着我启程,要下放到盐城滨海农村落户。无锡家中的家什被搬空,全部随船运往乡下,所住位于无锡城西门桥老运河岸边的三楼祖传私房,转眼就为当地公家的房管所收管。

于是在下放农村的九年间,全家人成了“无家可归”的无锡人。——祖籍无锡,这是不可更改的。我的根在无锡,流经城中的梁溪,连通太湖与运河,可以通向天涯海角。《吴地志》云:“俗云:州人不能远出,出辄怀归,以此溪水有回性。”

少小别离了乡梓,而我心永系之,几十年后的今天,我的网名中,犹有“梁溪”二字。

我们离开家,楼下不远处就是老运河码头。踏上跳板,低头钻入窄矮昏暗的木制客船坐舱。小船在前面火轮动力船只的拖引下,向苏北进发。船出江南运河,驶入长江,从泰州高港船闸进入里下河水网,在兴化与盐城交汇处行入通榆河河道,之后一路往北,直达滨海县通榆闸。过船闸转入苏北灌溉总渠,继续航行25公里,到达今丁墩村附近。

船靠岸,我家下乡落户的条洋庄距此就剩两公里了。那是一次漫长的旅行,耗时三天两夜。“日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。”那时节,年幼的我心绪或许没多少波澜起伏,而父母亲,沿途看那“晓风残月”“孤鹜斜阳”,怀着的是一种怎样的心情呢?我已无法揣度了。

初到乡下,我与父母蜗居老乡家隔出的一小间草房内,竟度过了漫漫一年时间。直到老乡们帮助盖筑的泥墙草顶的“安置房”造好,我家才从老乡家搬出。那一年,我们住得憋屈,老乡家人也不方便,下放给外乡人和本地人带来的麻烦,于此可见一斑。

刚到乡下时,对前景还懵懂不清,我不得已就辍学在家一年,学着在自留地里种麦子、玉米、山芋、黄豆和蔬菜,有时也跟着生产队社员去“学大寨”,做一些力所能及的小农活,挣一些工分以补贴“口粮”钱,算是近于一名少年农民了吧。那时候10分为1个工,生产队壮劳力干一天活可得8—10分,老人妇女干一天活可得工分约6—8分。年终结算时,一个工的价值约折合人民币四五角钱,一年的“口粮”钱约值人民币50元左右。

一年后,生产大队的小学自办“戴帽子”初中,我便复学了,上了两年。期间每天风雨无阻,上下午来回步行四趟,每趟路程要走二三公里。当然对乡村孩子来说这不算个事。而教室环境,实在简陋不堪。光线昏暗,用杂木单板架起当课桌,自家带小坐凳。那情那景,深深地烙在我心中,以致如今再看到一些偏远乡村的孩子,坐在破烂不堪的教室里读书的照片或影视,我便总是生出一种特别的感触,仿佛自己又一下回到了过去那个环境中。

我的两年半高中是在公社所在地郭集街上的陈涛中学上的。同学们来自全公社各个大队,除了很少离家很近的同学不住宿学校以外,绝大多数同学同住同吃在学校。虽然学校条件也不算好,生活艰苦,但同窗之间互帮互学,情谊很深。尤其是当年的任课老师多半是在“文革”前高考上大学的老大学毕业生,有学识有才气且教学认真,使学生们在了解和掌握基础知识上获益匪浅。数年后,成就了一批同学趁高考改革机遇,幸运地跨入“新三届”大中专学生的行列。

1975年我高中毕业,又回乡务农。生产队比较照顾我这个文弱书生,主要让我做一些轻活,如“看青”,即看护即将成熟的庄稼,防止有牲畜糟蹋或有人来窃取。又看我是“有知识”的青年,且为人还忠厚诚实吧,居然推举我为生产队的记工员,负责每天点名记录统计生产队全体社员出勤干活的用工状况。这可是生产队里仅次于队长和会计之外最有实权的人物了。

当然我从来不是有点权就不知自己行老几的那类人,而且还特别认真,踏踏实实履行职责,甚至还“创新性”地推出了“民主理工分”的举措,定期在墙上公布每个社员出勤及所得工分情况,形成对自己、也对所有社员的监督作用,避免使乡亲们辛勤劳动的工分出现被漏记和有作弊的可能,受到大家一致好评。让我干记工员,他们放心。

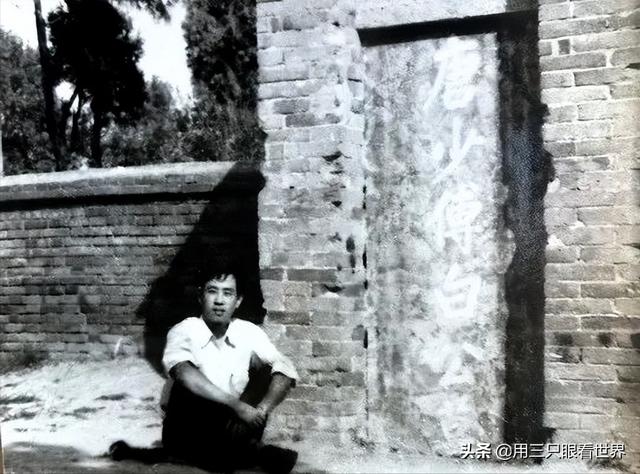

40年前我(左)与朋友的合影

1977年秋,为解决下放户子女工作问题,我按规定得以被招工,进了滨海棉织厂。入厂后我没有在这里上过一天班,随即被送往无锡国棉二厂培训,分配的工种是织布机保全(木)工。我除了做好本职所该做的木工活外,师傅也教我学做一些小家具,那真是一段令人很有梦想的经历。

那时候,年轻人结婚,“三大件”之外,打一套家具也是必备的。我学好木匠活儿,将来凭手艺也可以吃饭,那是多么美好灿烂的前景啊!所以我的木匠技艺突飞猛进,工友们都戏称我为“小木匠”。“遗憾”的是,一年后我高考上了大学,做一个好木匠的“理想”,也就化为了泡影。——后来有人戏称,这个世界少了一个好木匠,多了一个挖墓的人。这说法很不中听,好像是把一个考古专家说成是盗墓者似的,我坚决反对。

两年后,与我同来厂培训的下放户子女,全部留在了无锡的各个纺织厂,都没有回到滨海棉织厂工作,这对滨海棉织厂来说颇有些不公。可人都是往高处走,能留在无锡,凭什么要回滨海?但时代大潮变化多端,此一时,彼一时;此一喜彼一忧。而回无锡了又怎样呢?我没有走他们这条路,如果当年我没有参加高考上大学,那么此生就与他们一样,早早成为一名无锡纺织企业的下岗工人。后来迥异的人生际遇,思之令人有无限感慨。

无锡国棉二厂前身为庆丰纱厂,1921年由无锡唐氏家族所创办(即香港原财政司司长唐英年的家族厂)。工厂的环境和条件十分成熟,历来是全国纺织行业的知名企业。1977年冬全国恢复高考时,我们全家还没有返城回无锡,我正孤身一人吃住在无锡工厂里,埋头学手艺,干着学徒工。对于能成为全社会敬重的“工人老大哥”中的一员,那时候心里还十分的满足。因而首届高考大事,根本入不了我的“法眼”,考什么考?在工厂当工人不也是挺好的吗?

而到了1978年春,当得知和我有相似经历而随二伯母下放到盐城射阳县农村的堂兄、堂弟,他们俩已经分别考上了南京大学和南京师范学院时,懵懂的我这才猛然醒悟:我为什么不去试试水,参与高考,向大学之门发起冲击呢?

在无锡商业学校(今无锡职业技术学院)当教师的二伯父替我找来一些有用的复习资料,我利用工余时间和节假日,在车间更衣室、工会图书室和宿舍抓紧各种机会认真自学、复习、背书。经过几个月的工余准备,在那个夏天迎来了高考。

考场设在滨海县城东坎中学,我考试时心态非常平静,也许是感觉复习后较有了把握吧?或者是觉得万一考不上也不要紧、还可以回厂当工人吧?这个我也说不清,反正从容不迫。

外语不计入总分,弃考。考试成绩,总分396.5分,历史分数最高,93分。其它四科:语文76分、数学76分、政治76分、地理75.5分。自我感觉:如能被大学录取,应该注定是搞历史的命了。录取通知书来了,是历史系,还指明:“考古专业”。我想起曾看过的一本装帧精良的叫《文化大革命出土文物》一书,里面图文并茂地介绍了马王堆汉墓、河北满城汉墓、西安何家村金银器窖藏等等,以前家里也收藏有一些文房和旧瓷器之类,对这个专业并不排斥,由此竟确定了我此后几十年的事业方向。

我对古文化遗址兴趣浓厚(1981年摄于洛阳)

02

回过头来,还说说我来盐城的“考古前置”工作吧。

盐城是个有历史文化底蕴的城市。

今盐城城区主干道的一些交通路标上,竟然标着汉字和韩文两种文字,这在国内城市道路上是少见的,也许是为了方便在盐城的悦达起亚汽车工厂工作的韩国人而设置,盐城的南洋国际机场还定期有直航韩国的飞机航班。盐城与韩国在历史上有渊源关系,据《旧唐书·新罗传》记载∶元和十一年(816)十一月,新罗质子金士信等乘船沿海岸南行入唐,不幸遇风暴,漂泊海上多时,最后漂至唐楚州盐城县界。淮南节度使李鄘闻讯,上奏朝廷。金士信一行虽经海上惊涛骇浪,幸免于难,之后经淮南节度使的安排,辗转到达了唐都长安。

而我后来也在中韩文化交流方面做了许多研究工作,盐城故地的历史,与我的专业能有千丝万缕的联系,这也让我对于命运还是巧合,多了几分琢磨,生出几分窃喜。

到达盐城,我被安排下榻在水城酒店,为盐城市政府定点接待宾馆,位于贯穿主城区的串场河西岸,东与盐镇水街隔河相望,北与盐渎公园相邻,南与串场河小学隔路相傍。庭院深深,绿荫成片,环境幽雅,不失为旅游度假的好处所。

想当年,下乡滨海县期间,因交通工具主要靠水上航运,我曾三次坐小客船穿行过地区行政中心所在地的盐城,却从未在这里登岸。此刻,我打开手机百度地图,发现酒店附近三公里范围,自西向东,分别有串场河、范公路(堤)和通榆河(南通至赣榆运河)在此并行分布。串场河俗称下河,初为唐代修筑海堤时形成的复堆河。从宋代开始,沿河东岸平行新修捍海堤(世称“范公堤”),此河将古盐城地区一线分布的十大盐场串联起来,所以称串场河,它是淮盐文化的摇篮。串场河南北穿越今盐城城区,在其河西岸的区域范围考古发现有不少史前商周直至明清时期的遗址和墓葬的分布,古代文化遗存不仅多,而且历史悠久。对于一个把这儿当第二故乡、从这儿走出去、后来成为考古专业人员的我来说,这儿的历史文化的新发现,也深深地触动着我内心的琴弦。

我的眼睛从图上的串场河、范公路(堤),移到通榆河,我忽然想,通榆河,不就是当年我和家人乘船从无锡下放滨海落户时经过的水路么?我赶紧走出酒店,一路沿着世纪大道向东,先过串场河桥,再穿过范公路(堤),快步迈上通榆河桥。眼前笔直开阔的通榆运河在落日余晖的映衬下波光粼粼,长长的货运船队或单艘铁舶有序穿梭而行。货运仍大量走水道,情形依旧;而内河客运现已完全被公路、铁路和空航所取代,与往昔不同了。时代变迁,旧时印象与眼前景致形成强烈反差。我忽然冒出一个想法,是不是应当重返当年下放的地方,看看去?

考古调查勘探项目评审会在“范堤烟柳”附近的中国海盐博物馆进行,馆舍建筑抽象性地体现出海盐结晶体的造型,新颖别致,不失为展现当代盐城文化风貌的新地标。步入馆内主题陈列展厅,迎面是一件体量硕大的铜板状文物展品,引人注目。它平面形状近似大八仙桌的桌面,厚度达15厘米以上,可能为古代蒸发盐卤的煮灶台板,看文字说明,称是上世纪70年代发现于滨海县陈涛公社的宋代煮盐遗物。滨海陈涛,不正是我当年下乡之地吗?睹物思“故乡”,进一步加深了我的愿望:必须重返故地去!

自从离开下放之地后,转瞬已过40多年。而世务繁复,心中虽对故园充满感情,主席诗句“别梦依稀咒逝川,故园三十二年前”时常萦绕胸中,但心向往之,却一直未再回去。如今再到盐城,故地近在咫尺,我心中便一遍遍地问:昔日的乡间土屋旧宅,还在吗?曾经的校园、工厂,犹存吗?旧时的乡亲们、高中同学们,都安好吗?一种怀旧情绪,让我有了“故国神游,多情应笑我,早生华发”的感叹。

9月9日,天朗气清。八点多匆匆用过早餐,我就直奔开往滨海县的网约旅游车站。道旁的串场河小学门前,马路被暂隔为半幅通行,人流和车辆拥挤,众多背书包的小朋友在家长护送下,鱼贯而入那外观似凯旋门般的气派小学校门。盐城有尊师重教传统,当代“二乔”(胡乔木、乔冠华)即出自盐城,是为一例。我上大学时,我班同学来自全国各地,而由江苏盐城地区高考录取的同学比例最高,竟占到全班同学的四分之一!盐城学子不一般,映衬出这个城市文化底蕴的深厚。

上大学时,从盐城考来的同学占了班上四分之一(二排右一为作者)

坐上“依维柯”旅游客车,一路沿着204国道向北80余公里外的滨海县城驶去。公路筑在原“范公堤”上,地势略高,且多有通榆河相伴在侧,视野开阔,很让人心旷神怡。车行两小时不到,便到达滨海县城所在地东坎镇。

承多位我在农村上高中时老同学们的接站和安排,中午短暂用餐后,乘小车前往我下乡的地方。40多年与下乡的地方没有联系,老同学建议我先去村部摸摸情况,再去下放落户的条洋庄,以免空跑一趟。

出城20多公里,导航把我们引进了长吉村党群服务中心(村部)的院子里。当我坐在村部会议室里歇脚等候时,不由回想起1978年夏秋之交高考拟录取后,到大队找左书记出具我的政审意见的情景:其时已是上午九十点钟了,左书记似乎昨晚没休息好,睡眼惺忪地对我说:“你虽然去工厂当工人将近一年,但绝大多数时间是下乡在我们大队,你的政治表现是清楚的,应该没什么问题;不过你们下放户家庭的背景比较复杂,这方面可不好写啊!”左书记神情为难,没有动笔的意思。

我陪着笑,态度卑躬,一再解释:“我父亲是带薪下放干部,母亲的弟弟是解放军总参研究所的军人,不会有什么历史遗留问题啊!”我一面言辞恳切,求他赶紧按“家庭成员在政治上没问题”来写,一面却也暗含机锋:“这次高考政审,上面也有规定,要求鉴定意见必须与本人见面并予同意。我本人也是要为此担责的!”说的是我要担责,何尝不是说你左书记也是要担责的吗?

鉴定意见顺利达成,让我走出了“政审”这一关。这一现象,反映出改革开放之初,十一届三中全会召开之前,社会思想意识中仍存在着“文革”孑遗的惯性,“新三届”中有一批人,能在取得好成绩的同时,还要过好政审关,真的是太不容易了。

经向村干部询问得知,当年买下我家宅屋的苏大哥、大嫂正在村里,于是同学载着我驱车径奔条洋庄。苏家哥嫂比我年长十来岁,淳朴厚道,关系恰如“干亲”。我们的老房子早已没了踪影,他们已在原来的宅基上复盖了两层白色小楼。他们生活幸福,子女多已在苏州安家置业。

我的忽然到来,令两位长者又惊又喜,还引来了许多熟悉的邻居和发小们的围观。更令我感动的是,45年前我的家人栽种于门前的两颗梨树,已很高大了,茂盛碧绿的梨树叶随风摇曳,在地上洒下斑驳变幻的阳光。我很激动,站到树下请他们为我拍下影像以作念想。

我站在当年父母手植的梨树旁留影

我当年高考时,是滨海县棉织厂的人,因而落款为“南京大学革命委员会”的录取通知书,就是邮寄到滨海县棉织厂。这次回乡,同学专门绕道带我去看了原来的厂址。但见原厂区内已全部被夷为平地,有待开发商盖楼。没有了任何可资“凭吊”的旧物,我不免心有遗憾。我又想起曾让我做过小木匠梦的无锡国棉二厂,赶紧查网络资讯,也得知它已改制为无锡庆丰股份有限公司,其厂区原址已被定为“庆丰纱厂旧址工业遗产建筑”,以实施有效保护(现在利用开发成为庆丰文化艺术创意园区)。那儿倒是保存得很完整。哪天,我也要到那儿去怀一怀旧吧。

我们还去了我的母校——陈涛中学。校园面貌一新,比昔日气派多了。然而,当年的学校是“完中”,而现在的学校仅设初中部,成为初级中学了,这倒让我生出许多遗憾来。我当年,可是从这儿高中毕业的啊!

小汽车返回县城途中,借道横亘于条洋庄正前方的淮河入海水道的大堤上行驶。淮河入海水道是2006年竣工的大型人工河道,它与我下乡时乘船上岸的苏北灌溉总渠(双河道、1952年完工)平行,三河四堤宽达千米,总长160余公里,西出洪泽湖,贯穿淮安、盐城两境,东流入黄海。当年下放时我曾坐船在那河道中前行,那时景观,远没有如今开阔壮观。

此时我坐车中,看那路两侧林木挺拔葱茏,挟持着笔直无际的路面,汇聚成绿色的长廊。斜阳西照,光亮透越树丛,映入车窗,微风扑面,令人神清气爽,惬意无比。历史翻了新篇,天地翻覆,一切都发生了那样巨大的变化,当然,我也由年轻到花甲地变了——老了!

1982年5月,考古专业的同学们在南京中山陵(后排左一为作者)

03

车回县城东坎镇。日有余晖,同学特意开车再带我浏览新市容。气势宏伟的县政府大楼,花草铺陈的府前广场,水景交融的南湖公园,堪比大都市的欧堡利亚商业区和五星级大酒店,即将通车运营的“滨海港”高铁站(名称中加个“港”字,奇怪吧?那是为避免与天津滨海名称撞车的缘故)等等,如此多的城市建设大手笔,令我慨叹不已,已完全不能与我印象中长期为“国家级贫困县”的滨海小县划等号了。

老同学专门将晚餐安排在老城区新开发的文化商业区“东坎老街”。老街很新,建好时间不长,观察其整体建筑群的格调,透露出一丝“民国风”中带有“红色记忆”的历史文化风貌。滨海县是1925年上海“五卅”反帝爱国运动工人先锋顾正红烈士的家乡。抗战时期,滨海县属于苏北抗日根据地,1940年10月黄克诚率领八路军第五纵队南下与新四军会师时,曾攻克东坎、阜宁等地。1941年“皖南事变”后,这里是新四军第3师(师长兼政委是黄克诚)第8旅驻扎、并与日伪顽军周旋之地。

这让我这个一直关注古代文化的考古专业人员,又有了新的感慨:盐城故里,何止是古代文明璀璨呢,在中国革命史上也是光彩熠熠的啊!

老街两边的店铺多已开张,人流熙熙攘攘,商品有不少当地土特产,如用中国传统的食、药、美容兼备植物何首乌加工而成的系列产品,“隔墙三家醉,开坛十里香”的五醍浆曲酒,味道鲜美、让人吃了还想再吃的老顾香肠,以及滨海大米、草鸡、猪头肉、界牌小花生、玉带糕、溏心皮蛋、三伏酱油、彩塑、柳制品等等,琳琅满目,不一而足。

在老街一家淮扬菜馆的二楼包间,8位40多年前的同窗好友相聚,大家围着一桌盐阜版淮扬菜“八大碗”菜肴,把酒言欢,盐城古今,人生变化,俱在笑谈中。

席间不免要把话题切到高中学习时的青葱岁月。即使当年男女生彼此来往少,话不多,但岁月流逝,年逾耳顺,再度相逢,则真感到相互非常亲切。

在座一位性格活泼外向的女同学,悄然用手机拨通了我班一位姓名中带“芳”字的女生(此时的她正在我老家无锡,帮助女儿带外孙呢)。几句话一过,同学便将手机递到我手上。如今的通讯方式真是太方便了,能在几秒中内就一下把40多年未见面的、一个天遥地远的人呈现在你眼前,与你交流。方式方法真的方便,可是、可是,没有了含蓄,没有了想象,没有了思考,一下就直截了当的让毫无思想准备的人面对面视频对话。

天!事发突然,俩人竟然都有些茫然,不知所措。简单寒暄问好之后,居然没话了,不是没有同学情意,而是一时间相互都有些蒙圈,找不着合适的话语了。这点尴尬,引来大家一阵笑声。

说实话,想当年我在公社高中住校两年半,生活条件很差,睡的是砌砖埋砂的大通铺床,吃的是自带的山芋干、玉米及大麦糁子加少量大米,中饭喝的是由学校提供的光可照人的青菜汤,以致体质羸弱。身体发育慢,情窦更未开,自愧“开窍”太晚,所以那时与女同学就没有往来,现在突然面对当年的女生,也只能懊悔当年没跟人家打得火热,相互间很不熟悉,也就不能出现如今相逢“悄悄话”说不完的场面。尽管如此,作为年少时的同班同学,我们间的情分,是永恒的。

此番相聚,老同学们问我,此行感受最深的是什么?我说,40年来第二故乡的变化翻天覆地,可用“路”的变迁窥其一斑。改革开放初期流行一句话:“要想富,先修路。”从大的方面说,现在的滨海县有青盐高速铁路,有沈海高速、G204和G228国道等公路,有滨海港海运的水路、有盐城南洋国际机场的空路等,这些交通运输的硬件设施标准,已基本达到与我国东南沿海发达地区同步并轨的水平,为今后此地区经济的进一步大发展打下了坚实的基础。这与40多年前滨海县境内,只有一条低等级泥结碎石路面的“烟沪线”公路为主干交通的过去相比较,是根本无法想象的建设奇迹。

从小的方面说,现在的滨海县城至各乡镇有沥青路相通,乡镇与村庄之间有水泥路相连,使乡下“村村通公路”成为现实,基本解决了农民因出行难而制约农村经济起步,以致困扰农业深度发展的根本问题。滨海县地处黄淮平原东南,历史上因“黄河夺淮”而形成大片盐碱沙地。40多年前的乡村之间,没有铺设一条沥青或水泥道路,若从我下放的村庄去县城,骑自行车要花费半天时间。这次同学开小车,自县城送我到我下放的条洋庄,仅用了不到半小时,非常便捷。

我由于工作的关系做中韩文化交流方面的研究,去过韩国近二十次,也考察过韩国的乡村郊野,发现中韩农村经济的发展在时间上虽有早晚,但在形式及过程上似有“异曲同工”之处。上世纪70年代,当时的总统朴正熙为了解决农村和都市之间的贫富差距而进行了“新村运动”。运动的内容是政府给农民无偿提供水泥,让他们自行修路、建房等,使一万六千个村庄取得成效。这项运动后来扩散到都市,渐渐地演变为鼓励国民用勤奋、自助、协同的精神来面向生活的意识改革运动,起到了有力促进韩国经济快速发展的积极作用。

我从第一故乡来到这个第二故乡,在这儿成长;再从这儿到我第三故乡上大学,工作。我后来一直从事历史文化与考古的研究,如今把自己所学观照盐城第二故乡的历史与现实,发现有许多令我激动的文化因素在时空中纵横。再加上自己的人生在其中的交融,我感到此行,太有意义、也太让我难忘了。

在宾馆,与我同寝一室的是上高中时的老班长,他是1977年恢复高考时走出农家的“新三届”一员。这次为了我回乡之行,他专程从连云港开车赶来陪同聚会,同窗之谊,令人感动,难以言表。夜虽深沉,我们俩仍相聊甚欢,直至子夜。

翌日,老班长又开车送我到要乘车返回南京的滨海长途汽车客运站。别离依依,情深切切。再见,老班长!再见了,第二故乡——盐城滨海!

1980年,与考古专业同学们在镇江(前左一为作者)

作者:周裕兴,1957年生,江苏无锡人。下过放,回过乡;进工厂,学木匠;上大学,考古行。

来源:新三届

(侵权联系必删)

,