提起女老生,戏迷们十有八九首先想到的是孟小冬。京剧史上的坤生其实还有很多,恩晓峰、杨菊芬、筱月红、何玉蓉、张文涓、蒋慕萍、王则昭......直到目前活跃于舞台上的王佩瑜、姜培培、由奇、杨淼等等。但女老生从未像男旦那样,成为行当的主流,这是不是完全归于历史原因呢?不妨从这个问题谈起。

《搜孤救孤》孟小冬 饰 程婴

京剧艺术中,女演男或男演女的现象是很常见的。但在早期,舞台上出现女演员是极少的情况,一般都限于“玩票”和唱堂会。直到上世纪30年代以后,坤角才大量涌现,真正走上舞台。1916年“崇雅社”科班成立,只收女学生。“崇雅社”培养出了一大批优秀的女艺人,而且行当齐全,不仅有女老生,还有女武生、女铜锤、女架子花和女丑。后来很多演员在“城南游艺园”挑班,班底都是“崇雅社”成员,保持着坤班的性质。

王则昭 《捉放曹》

我认为,最终还是艺术层面的问题。是因为男旦艺术的创造力得到了较为充分的发挥,其艺术个性相对成熟完善。所以,它的艺术价值和影响就非常大。需要强调的是,这与京剧艺术是写意的,是通过程式表演来塑造角色的紧密相关,由此才可能出现“比女人更像女人”的独特的男旦艺术。而如果是西方戏剧的表达形式,男子装扮成女人就是反串,再怎样恐怕也不大可能达到超越自然女性的效果,无法在表演上得到“最佳女主角”的荣誉。

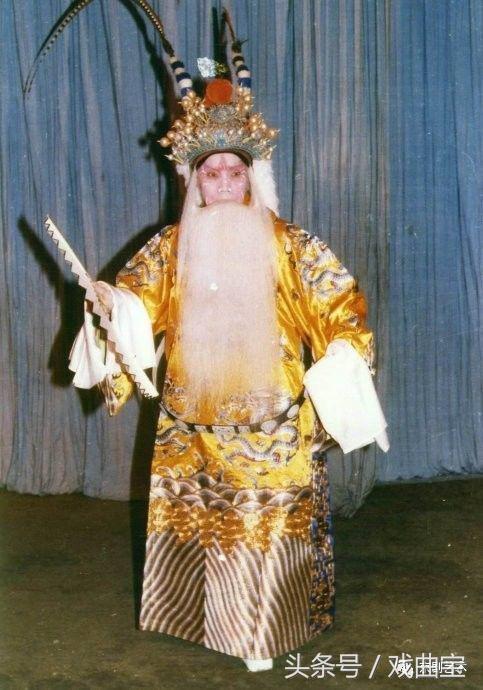

何玉蓉 《珠帘寨》

反观女老生,尽管京剧史上优秀演员辈出,但坤生艺术的创造力由于各种原因并未能得到充分发挥,其艺术个性也并不成熟完善。因此女老生艺术很大程度上一直是处在继承、模仿的阶段,起着乾生艺术的延展和补充作用。并不是说坤生从来没有创造性,缺乏特点;只是没有能够形成独立的艺术风格体系,因而整体上达不到相应的艺术高度和地位,自然也就不会具有像男单那样的价值和影响力。我们即使在评价孟小冬、何玉蓉、蒋慕萍这样的好角儿时,所衡量的标准仍然是余叔岩、汪笑侬和杨宝森。

我可以大胆地说,如果女老生艺术仅仅停留于此,那么她们将永远是生行的一组花边、一道风景而已。孟小冬,就是她们无法跨越的艺术极限。孟小冬作为余派传人的佼佼者,除了今人难以企及的艺术功力以外,还有很多与生俱来的天赋条件。比如她的嗓音,不仅是几乎没有雌音,而且还很苍劲,与余叔岩一样,音色中略带沙音,并不像现在多数坤生那样清亮有余却宽厚不足,虽然悦耳动听但显得质感过于轻飘甜润,缺乏老生应有的声腔份量。

很多观众可能会觉得女老生在扮相上有优势,看上去清秀隽永,有书卷气。我反而觉得这些与其妆容上的劣势相比,微不足道,因为以老生的形象要求,大部分坤生会给人面貌稚嫩的感觉。尤其是挂白髯口的角色,反差更为明显。当然,我们可以用写意审美的原则,通过演员表演来弥补外形上的不足。但如果女老生的个子在矮小些,加之声音又过于漂亮,那么就很难展示出一个成熟男性的特征了,观众只能跳脱角色的性别形象,而单纯地去欣赏她的表演。无论如何,这是个遗憾。

王佩瑜 《珠帘寨》

那么,女老生的真正优势,或者说其发展方向究竟是什么呢?我从王佩瑜演唱的京剧《剑阁闻铃》中,得到了一点启示。京剧《剑阁闻铃》是为王佩瑜量身定造的唱段,非常好听。一些爱好者甚至找来伴奏学唱。但许多人都有同感,这段如果是由男生来唱,怎么也无法完全体现出原唱的韵味。这说明坤生是有可能表达出乾生所不能的艺术质感的,可以创造独立的风格体系,塑造出坤生独有的艺术形象。我想,这就是女老生的艺术价值所在。如果这个探索是有益的,那么女老生就可以真正的找到它在京剧生行的艺术定位,创造和发展自己的艺术风格,并将之不断完善成熟。这其中,创造一些适合女老生的剧目与角色,充分发挥出坤生的艺术特质,就显得尤为重要。

天津优秀青年坤生演员 李特 《打金砖》

男旦的时代过去了,很可能一去不复返。女老生的未来,也不可能成为生行的主流。男演男、女演女,是京剧自身发展和与西方戏剧观念融合的必然。但,就像男旦仍有其存在的意义一样,女老生也必然有它的艺术价值。与男旦所不同的是,女老生的价值,还远没有完全体现出来呢。

,