导语:在中国二千多年的封建社会,有一个官职非常特殊:对下,它统驭百官;对上,只对皇帝一人负责。这就是所谓的“一人之下,万人之上”的宰相了。“宰”意为主宰,“相”则有辅佐之意。关于宰相的具体名称在历朝历代都不尽相同:太宰、相、相邦、相国、丞相、大司徒(东汉)、尚书令、中书令、侍中、中书舍人、尚书左仆射、尚书右仆射、同平章事等。而关于其职责,西汉的丞相陈平总结的很到位:“宰相者,上佐天子,理阴阳,顺四时,下遂万物之宜,外镇抚四夷诸侯,内亲附百姓,使卿大夫各得任其职也。”

可以说作为百官之长的宰相在封建王朝权力是很大的,但是到了明朝,丞相这个官职却走到了历史的终点,原因是明朝的开国皇帝朱元璋是个权力欲极大的皇帝,他担心相权会威胁皇权。于是,他在洪武十三年(1380年)以胡惟庸谋反为借口,罢中书省,废除丞相及其系列官属,“罢丞相,设立五府、六部、都察院 、通政司 、大理寺等衙门分理天下庶务,彼此颉颃,不敢相压,事皆朝廷总之。”实行了将近两千年的丞相制度就这样被废除了。

内阁成立的根源

朱元璋

朱元璋这么做,当然避免了丞相独大,威胁皇权,但同时也出现了极大地弊端,就是皇帝直接过问六部之事,每天处理的政事是海量的,即便皇帝不吃不喝也处理不完。“政皆独断”造成的后果就是政务丛集于一身的矛盾。据给事中张元辅统计,洪武十七年(1384年)9月14日到21日,朱元璋共计处理内外诸司奏事札达1660件,也就是朱元璋平均每天得处理207件,以致“星存而出,日入而休”仍无法处理好政事。这么起早贪黑的干,都累吐了还干不好。

朱元璋一想,这不是办法啊,即便自己是个工作狂,能保证一直勤于政事,但是他不能保证自己的子孙也这么勤快啊,得想个办法,建立一套制度,既能帮助皇帝处理政务,又不会像丞相那样尾大不掉,威胁皇权。

殿阁大学士

于是,深感“密勿论思不可无人”的朱元璋先是在洪武十三年(1380年)九月设四辅官(正三品),不知道从哪里找来了四个老头子当做他的助手,协助他处理政务,结果只过了一年多,四个老头便以年老体衰、无法胜任的借口相继辞官了。

没奈何,洪武十五年(1382年)朱元璋又仿照宋朝设置了华盖殿、武英殿、文渊阁、东阁等大学士来协助他处理政务,又设置文华殿大学士来辅导太子,殿阁大学士都是正五品官,但是这时的大学士也都没有实权,只有“协赞政事”的任务,“侍左右,备顾问而已”。

无论是四辅官还是殿阁大学士,都是朱元璋在试图填补废除宰相后留下的空白,以及建立一套保证国家中枢系统正常运转的政治制度的尝试,都可视为内阁制度的雏形。四辅官在明初政坛上只是昙花一现,但是殿阁大学士却逐步形成规模 ,其“备顾问”的职掌为后世的大学士所继承,并逐步向参预机要的方向发展。

明代文渊阁已无存,此为今故宫文渊阁

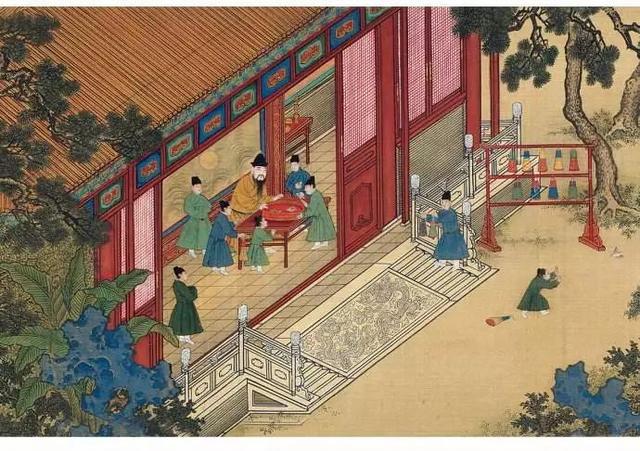

永乐年间为配合翰林学士参预国政的需要,明成祖朱棣专门设立了一个附属于文渊阁的皇帝秘书班子——内阁。永乐初,明成祖特简(指由皇帝不通过吏部,而直接以亲自下旨的方式任命阁臣)翰林学士解缙、杨荣、杨士奇等七人参预军国大事,以奉天门外的文渊阁为入直名号,并在奉天门内东角僻静处增开数间厢房,作为君臣商议国政时的办公地点,号称内阁,以避外廷之名,这就是明代内阁制度的由来。

内阁制度的演变《明史.职官志一》:“成祖即位,特简解缙、胡广、杨荣等直文渊阁,参预机务。阁臣之预务自此始。然其时,入内阁者皆编、检、讲读之官,不置官属,不得专制诸司。诸司奏事,亦不得相关白。”

明成祖朱棣

明成祖虽然成立了内阁,并且了选拔了杨士奇等人参预机务,开始了阁臣参预机务的先例,使内阁从此成为常设机构,但是此时的阁臣成员大多都是正六品、七品的侍读、编修、检讨一类的翰林低品官员,且“不置官属”,“不得专制诸司”,而各部门奏事“亦不得相关白”。终永乐一朝 ,阁臣的品秩都没有超过五品,职掌也只是“扈从行机营”和“献纳预机务”,但是内阁作为一种新的政治机构,已经开始渗入到君主专制的国家机器中。

内阁的地位和权势的显著提高是在明仁宗(年号洪熙)和明宣宗(年号宣德)时期。仁宗继位以后,把阁臣从五品提升为三品,大学士杨士奇等与六部尚书一样都具备密封奏事权。又另立弘文阁由杨溥负责,亲自授给阁印。接着晋杨士奇等为三孤(三孤为少师、少傅、少保,从一品),升尚书,形成“虽居内阁,官以尚书为尊”,阁臣从此时开始成了最为显赫的职位。

票拟

从明宣宗时期开始,内阁开始了“票拟”制度,即阁臣草拟对各种奏疏的处理意见,用小条贴在奏章上,供皇帝参考采用。由此阁臣也取得了处理国家大事的实权,利用详审奏章加以票拟的机会压制六部。票拟往往成为敕谕发往全国实行,内阁的权力逐渐加大。“即使有一二吏兵之长与执持是非,辄以败”。从此时起阁臣的权力和地位已经开始超越六部尚书。

图为《大明王朝1566》中的严嵩形象

与此同时,“不置官属”的内阁开始下辖敕房和诰敕房两个附属机构,两房长官为中书舍人(从七品)。至此,内阁制度逐步完备,而内阁首辅则成了实际上的丞相。“至世宗中叶,夏言、严嵩迭用事,遂赫然为真宰相,压制六卿矣。 ”

《明史.职官志一》:“自后,诰敕房、制敕房俱设中书舍人,六部承奉意旨,靡所不领,而阁权益重。世宗时,三殿成,改华盖为中极,谨身为建极,阁衔因之。嘉靖以后,朝位班次,俱列六部之上。”

内阁的组织机构、职权范围及其选拔方式明朝内阁的内部组织机构主要包括三大部分: 殿阁 、制敕房 、诰敕房。殿阁是指华盖殿、武英殿、文华殿、谨身殿以及文渊阁、东阁,其长官为内阁大学士。“四殿二阁”构成了明朝阁殿的基本规模。而制敕房与诰敕房则是殿阁的辅助性机构,主要掌管诏册、制诰等文书工作,其长官为中书舍人。二者本身并非独立的权力机构,而是从属于内阁的秘书性辅助机构。到了明朝中后期 ,随着内阁权力的不断扩大,其规模也不短扩大,先后又增设了东诰敕房、西制敕房等机构。且在内阁的内部也形成了一系列规则,如:内阁大臣的座次、内阁禁地的规定、内阁大学士与中书舍人的关系等等。

严嵩与徐阶的首辅之争

说到这里,就不得不提一下首辅制,首辅制是内阁制的重要内容。首辅通常是阁臣中实权最高的阁臣,入阁的时间、阁臣资历、皇帝的宠信、入阁时品阶官职的高低都是决定其是否能够成为首辅的重要因素。明朝中后期,皇帝长期不上朝成为常态,政务由内阁处理成为惯例,首辅成为整个大明帝国行政最高长官。在一定程度上内阁制成了首辅对皇帝负责制。

而内阁的主要职权概括地说就是:“献替可否,奉陈规诲, 点检题奏,票拟批答,以平允庶政。”

“献替可否”是内阁大学士辅佐皇帝裁决政务的主要方式。“献”就是内阁大学士根据皇帝垂询发表个人的意见并上书而奏。如果意见得到了皇帝的肯定和认可并进而推行就称为“献可”;而“替否”就是内阁大学士对皇帝的意见可以持不同见解,并提出谏止,这就是内阁大学士的封驳权。

经筵日讲

“奉陈规诲”意思是通过给皇帝讲授历代皇族的遗训、明君的政绩和儒家经典等规劝和教导帝王。明代这种给皇帝授课形式称之为“经筵日讲”,即阁臣为皇帝讲解治国、施政、立身、正心之道。

“点检题奏”中的“题”是因公上书,“奏”是因私上书。内阁大学士对于下面诸司的各种奏章有审阅的权力,统称为“点检题奏”。

“票拟批答”则是内阁大学士对诸司各衙门、臣僚进献的奏章,草拟答复或处理意见,以供皇帝参考决策。

万历首辅张居正

除了以上四种权力外,内阁大学士还拥有起草诏令、撰实录国史等权力。甚至到了明朝后期,内阁大学士还可以选拔、任用官吏之权,进行军事指挥,上阵督师等。例如,明神宗时,张居正强调唯才用人,官吏的“用舍进退,一切功实为准”,裁汰了许多冗官,又提拔了潘季驯、戚继光等一大批能干、清廉的官员。从明初到明末,内阁大学士的职权范围逐渐扩大,总体上说其权力呈现出日益增强的趋势。

“廷推”内阁成员

那么,作为权力显赫的内阁阁臣是如何选拔的呢?其方式主要有两种:“特简”和“廷推”。“特简”是指由皇帝不通过吏部,而直接以亲自下旨的方式任命阁臣。这种方式大致又表现为三种形式:一是由现任阁臣们推举若干名人选,再由皇帝钦点任用;二是由宦官们的援引或皇帝采纳大臣们的举荐而任命;三是皇帝本人亲自选拔出阁臣;“廷推”也叫“会推”,即由吏部会同九卿、科道推举若干名人选,再由皇帝选择点用。此法相对较为公道。万历以前,阁臣的选任大多是通过“特简”;从万历开始,则多是由“廷推”。

关于内阁成员的编制人数并没有定制。永乐朝作为内阁正式形成时期,有七位大学士。有明一代,内阁大学士最多时有十二人,最少时仅有一人。

内阁大臣

综上所述,明代内阁制度形成及完善有三大标志 :内阁过渡为永久性政治机构 、内阁掌握“票拟”权决策军国大事及首辅制确立。

内阁对明朝政局的影响

明朝的内阁制度是中国封建社会晚期产生的一种新型政治体制,其产生的目的是为解决废除丞相后出现的皇帝政务繁多的局面,根本目的是强化君主集权。作为皇权和相权妥协下的产物,内阁制的出现缓解了皇权与文官集团因相权削弱而产生的矛盾,使得统治阶级内部趋于稳定,为大明王朝的繁荣奠定了政治基础。

但是内阁自始至终都没有像中书省一样成为中枢一级行政机构,也没有将六部纳于属下,它仅仅是一个协助皇帝处理政务的辅助性机构,其权力的强弱一直依赖于皇帝本身。因此当皇帝宠幸宦官之时,易出现宦官专政。内阁成员多为翰林学士出身,政治才能缺乏、因循守旧,致使明朝上层官场风气偏于保守,不利于政治改革,即使出现强有力的政治人物,如张居正等,在改革者下台后,容易出现人亡政息的局面。

万历是明神宗朱翊钧的年号

然而历史证明明朝的内阁制度是利大于弊的。内阁制在大明王朝二百年的历史中展现出了顽强的生命力。到了明朝中后期,皇帝大多不务正业,长期不上朝反倒成了常规。但是即便没有皇帝坐朝听政,依靠内阁的有效管理,大明王朝甚至出现了“万历中兴”的场面,经济繁荣、文化昌盛,甚至在南方地区出现了资本主义萌芽。因此,内阁制度对于整个明朝产生了深远的影响。

结语:总而言之,内阁制度是明朝皇帝出于解决废除丞相后出现的皇帝政务繁多的局面而制定的一项政治制度,其根本目的是强化君主集权,是皇权和相权妥协下的产物。内阁由建立到崛起,逐渐成为明朝政治舞台上一支举足轻重的力量。阁臣参与国家决策,对于国家机器的正常运转起到了积极的推动作用,由其是明朝后期在皇帝长期不上朝的情况下,更是起到了中流砥柱,稳定政局的重要作用。但是内阁作为一个辅助性机构,始终不能代替宰相的功能和地位。虽然到了明后期, 也出现了如严嵩、张居正这样的强权内阁首辅,但是跟汉唐时的宰相相比,他们又都受到了宦官的制约。“然内阁之拟票,不得不决于内监之批红,而相权转归之寺人。”而当皇帝比较强势时,他们就要听命于皇帝,依附于皇权, 因此内阁本质上是皇权的外延与扩张。它的建立是明朝最高统治者推行专制独裁统治的需要,标志着中国封建君主专制发展到了一个更高的历史阶段。

参考文献:

《明史》

《皇明祖训·首章》

《明通鉴》

《殿阁词林记》

《明帝列传》

文中图片来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除

(我是柚子爱历史,关注我,带你一起了解更多历史趣闻)

,