潘澄濂 肖相如频道 导读:今天学习潘澄濂先生为我们整理归纳的“附子在《伤寒杂病论》诸方配伍中的作用”相信您一定会对附子的作用与配伍有更加深刻的认识,我来为大家科普一下关于熟附子与制附子一样吗?下面希望有你要的答案,我们一起来看看吧!

熟附子与制附子一样吗

潘澄濂 肖相如频道

导读:今天学习潘澄濂先生为我们整理归纳的“附子在《伤寒杂病论》诸方配伍中的作用”。相信您一定会对附子的作用与配伍有更加深刻的认识。

文章推荐星级:

医生医学生:★★★★★

中医爱好者:★★★★★

非医伙伴们:★☆☆☆☆(专业内容,欢迎挑战)

《伤寒杂病论》以附子或乌头所组成的方剂,有四逆汤、乌头赤石脂丸等30余方,因其配伍不同,而作用随之各殊。兹择其常用者,分别探讨于下。

01 回阳救逆类作用方剂

有四逆汤、四逆加人参汤、茯苓四逆汤、通脉四逆汤、通脉四逆加猪胆汁汤、白通汤、白通加猪胆汁汤、干姜附子汤等,其主要作用,为回阳强心,以附子和干姜,为其组成之基础方。

笔者认为服四逆汤类方剂后,胃中迅即感到灼热感,是由于干姜刺激胃肠粘膜的关系所引起,虽非一定是附子的中毒,但须加以注意。

《伤寒论》散载在“少阴篇”,以及其他诸篇,论述四逆汤之适应症的条文,约有13条(包括“霍乱篇”2条)。

归纳起来,以脉微细,恶寒,肢冷,身疼重,下利,完谷不化,脚挛急,或四肢拘急等的阳气衰弱,阴霾弥漫之里寒证,为其适应症。

四逆加人参汤,适应于泻泄厥脱而兼有气虚证。

笔者经验,凡阳亡之证,多兼有元气耗散之象,故用四逆加人参汤的机会,较用单纯四逆汤为多;且认为对气阴两虚之证,更为合拍,疗效也有所提高。

通脉四逆汤,系四逆汤倍干姜,借以增强其对胃肠粘膜感受器之刺激,反射性地兴奋中枢神经,达其强心,改善循环之目的,故名通脉,有其一定意义。

白通汤,系四逆汤加葱白去甘草,葱白有发散和通阳之功。

附子与葱白同用,阎德润认为是一种较为理想的强心利尿剂,《伤寒论》用以治“少阴病,下利脉微”,是在强心的同时,利其小便以止泻。

通脉四逆加猪胆汁汤,白通加猪胆汁两方,均为治疗少阴病,下利,脉微欲绝,或厥逆无脉之症,以扶阳抑阴,与四逆汤纯以扶阳有所区别。

但笔者对此2方的应用,缺乏经验。且猪胆汁味苦寒,有利胆润肠之功,若既有下利不止,反投润肠滑利之品,于义于理不符。

笔者管见,若因久利不止,胃肠粘膜损伤,以致阳损及阴,不若仿大半夏汤意,加入蜂蜜,似较妥贴。

关于四逆汤、通脉四逆汤、白通汤3方之应用,《医宗金鉴》说:“中寒阳微,不能外达,主以四逆;阴盛于下,格阳于上,主以白通;阴盛于内,格阳于外,主以通脉”,语颇中肯,值得参考。

02暖中健胃类作用的方剂

有附子粳米汤、附子汤、黄土汤等。此外,如桂枝附子汤、桂枝附子去桂加术汤等,在“桂枝”篇中论述,不再重复。

附子粳米汤,系由附子与半夏、草、枣、粳米诸健胃药组合而成。其主要功能,为暖中健胃。

胃肠虚弱,腹中雷鸣切痛,大便泄泻,或胸腹逆满,呕吐,苔白腻,脉微弱等为其适应症。后世之冷香饮子(《温热经纬》)即仿附子粳米汤意化裁。

附子汤,系附子与参、术、苓之益气健胃,并佐入芍药所组成,以治疗胃肠虚弱,心阳不足,兼有腹中挛急疼痛诸症。故方中用芍药而不用干姜,意为避免干姜刺激胃肠,加剧痉挛有关。

由此可见,附子和芍药配合,既有制痉,又能止痛。

黄土汤,以灶中黄土为主药,取其固涩破损之组织,配以地黄、阿胶之补血止血;辅以白术、甘草之健胃;佐入黄芩之清郁热,附子之温中阳。

笔者常应用本方治疗胃及十二指肠球部溃疡出血,疗效良好,但应用时,常去附子,加炮姜、人参,认为既能益气,又可止血,疗效更能提高。

03温中泻下类作用的方剂

有附子泻心汤、大黄附子汤等。

附子泻心汤,以大黄、黄连、黄芩之清热泻下,以清胃肠之蕴热,佐以附子之温阳。

《伤寒论》说:“心下痞,而复恶寒汗出者,附子泻心汤主之。”

对心下痞,笔者认为因胃部炎症而现痞满感的自觉症。文中所说的“恶寒汗出”,似乎是描述阳虚之表现。由此可见,证的虚实寒热的属性,不是单纯的,也不是绝对的。

所以临症选方遣药,亦应随证而增减,此为辨证论冶的基本法则。

大黄附子汤,以大黄涤热,配以附子、细辛之温中散寒,止痛消结。

《金匮要略》用以治疗“胁下偏痛,发热,其脉紧弦,此寒也,以温药下之,宜大黄附子汤。”

胁下偏痛,文中虽未言明痛在左胁或右胁,但从原文之方药之功能来推测,其胁下偏痛之属性,显系是属里实兼寒证。

尤在泾说:“非温不能已其寒,非下不能去其结,故曰宜以温药下之。”至于所说的“胁下偏痛,发热”,如以现代医学观点,究为胸膜炎、胆囊炎,抑或胰腺炎,尚须根据具体症征、血象、淀粉酶、B超等检查,始能诊断。

近年来,有用本方治疗肾炎肾功能衰竭尿毒症的报导,笔者认为与肾气丸联合应用,效果可能更为理想。

04宣痹止痛类作用的方剂

有薏苡附子散、薏苡附子败酱散、乌头赤石脂丸、乌头桂枝汤、大乌头煎、乌头汤、赤丸等。

薏苡附子散,以附子之温经通阳,薏苡之祛湿消结,舒筋解痉,相互配合,以达其强心止痛之效应,故《金匮要略》用以治“胸痹缓急”之心绞痛。

薏苡附子败酱散,用治暴热火疮,排脓活血之败酱草(苦菜),以治肠痈肿痛证。

近年来,中医临床上治疗急性阑尾炎,常用本方去附子,与大黄牡丹皮汤合用,疗效良好。但已穿孔者,则宜手术治疗。

乌头赤石脂丸,系乌附同用,取其通阳又可止痛之双重作用,辅以辛热之干姜、蜀椒,助其暖中;佐入重镇之赤石脂,加多量之蜂蜜,以监制乌附之毒性,避免过分燥烈之伤阴。

《金匮要略》说:“心痛彻背,背痛彻心。”很可能是心肌梗塞症。

笔者经验,对心肌梗塞症,回阳救逆固很重要;但由冠状动脉循环障碍,血流不通,不通则痛,故认为活血通络,也应予以顾及。于此,主张加入红花、桃仁、丹参、川芎或三七,对疗效可能有所提高。

赤丸,是以乌头、细辛、茯苓、半夏等组合而成,主要作用在于祛痰止痛。《金匮要略》说:“治寒气厥逆”,而《医宗金鉴》认为“此条之义之理,必有简脱,难为后世法,不释。”

笔者根据赤丸所组成诸药之功能来看,对风湿性关节炎辨证属于寒湿痹证,能缓解疼痛。

大乌头煎,仅一味乌头。

《金匮要略》说:“寒疝绕脐痛,发则白津出,手足厥冷,其脉沉紧者……,”并说:“乌头五枚,右以水三升,煎取一升,去滓内蜜二升,强人服七合,弱人服五合,不差,明日服,不可一日再。”

说明乌头虽能止痛,确有毒性,不得过量。

05 补肾制水类作用的方剂

有真武汤、肾气丸、瓜蒌瞿麦丸等。

真武汤,又名玄武汤,它是以附子为主药,配以白术、生姜、茯苓之健胃利水,佐以芍药之敛阴和血,主要功能在于壮命门之火、温运脾肾、通调水道,以消阴霾。

故可用以治疗心下悸,头眩,身瞤动,振振欲僻地,心腹痛,或咳,或小便利,或呕等,由于阳气虚损,脾胃运化不良,以致所进饮食,不能化生精微,聚而成痰饮诸症者宜之。

肾气丸,系由地黄、淮山药、萸肉泽泻之补血填精;丹皮、茯苓、泽泻之清营渗湿;加入桂附振奋阳气,如起舟揖之作用。

它的适应证,根据《金匮要略》计有三处:

其一,为治虚劳腰痛,少腹拘急,小便不利的肾气虚弱证;其二,为治小便反多,饮一升,小便一斗之消渴证;其三,为治妇人病,饮食如故,烦热不能卧而反倚息,小便不利之转胞证。

由此可见,肾气丸确具有多种功能,为补肾剂之冠。

近年来,国内外学者,从内分泌学、分子生物学、免疫学等角度,进行实验研究,使对本方作用的认识有了深化,甚为可贵。

瓜蒌瞿麦丸,以清热利水之瞿麦,与滋润止渴之瓜蒌配合,为本方主要作用之药物;辅以利尿之茯苓、补脾之山药,特别是佐入兴奋阳气之附子,以旺盛心肾功能,达其利水止渴之目的;故用以治疗其人苦渴,小便不利,有水气证。

笔者认为本方除治肾炎少尿外,对糖尿病可能亦有一定疗效。

06

综观上述,附子配伍干姜为回阳救逆;与参术配伍,则为暖中健胃;与大黄配伍,则为温中泻下;与细辛或白芍配伍,则为止痉止痛;与地黄、淮山药、萸肉等配伍,则为补肾填精;与茯苓、瞿麦配伍,则为渗湿利水。

由此可见,因配伍不同的药物,使其性能亦随着发生一定的变异,值得研究。

附子、乌头、天雄,名异物同,以其化学成分来看,乌头、附子,均含有六种生物碱,其中主要成分为乌头碱,主要作为麻醉镇痛药而应用。

至于经过炮制的附子,其生物碱成分已减少,能起回阳强心,兴奋神经的效应。

且附子、乌头所含生物碱的毒性,与品种、采集时间、炮制、煎煮时间等不同,差别很大,故临床应用,应严格掌握用量。

如过去,上海名医刘明叔、祝味菊用附子或乌头之处方,虽经炮制,均嘱病家煎药要达2小时以上,始可与服。

又如儿科名医徐小圃喜用附子,必加大量龙骨、牡蛎或磁石以监制。

这都是防止毒副反应的方法,可资参考。

注:具体治疗与用药请遵医嘱!本文选摘自《潘澄濂——中国百年百名中医临床家丛书》,中国中医药出版社出版,2001年1月。本公众号仅用之进行学术交流,若有侵权请联系删除,转载请注明出处。

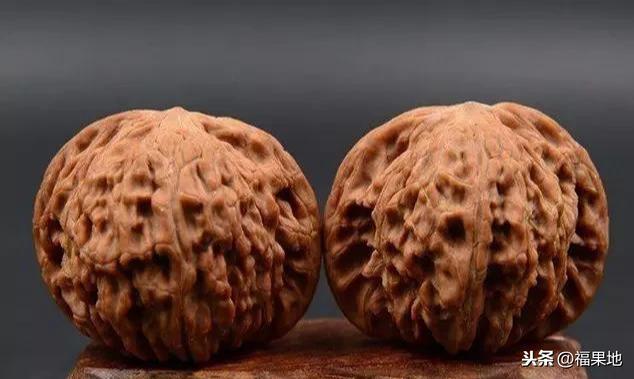

封面图来源于360图片。

,