党的二十大报告提出,全面推进乡村振兴,坚持农业农村优先发展,巩固拓展脱贫攻坚成果,加快建设农业强国,扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴。

农村的产业该如何发展?农村金融该如何做好适配服务?种养出来的农畜产品运出村、运下山还有哪些痛点难点?围绕这些话题,本报特邀记者、全国政协委员、中国证监会原主席肖钢,党的二十大代表、云南省龙陵县木城彝族傈僳族乡老满坡村党总支书记、村委会主任郭玉琴与本报记者,来了场隔屏漫谈。

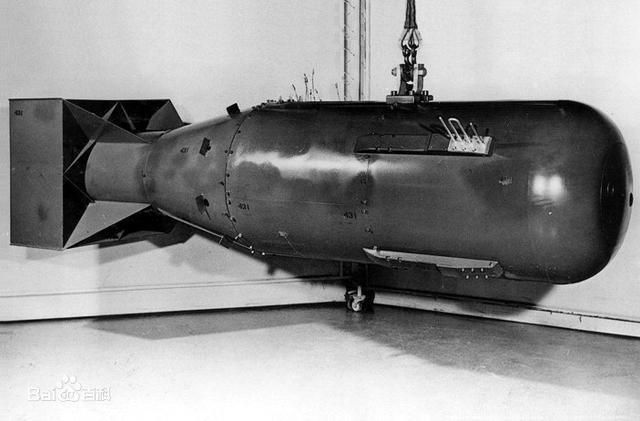

制图/本报记者 齐波

郭玉琴代表:我是云南省保山市龙陵县木城乡老满坡村的党总支书记、主任。老满坡村是一个少数民族聚居的边境村,居住着彝族、傈僳族、汉族等7个民族。各民族语言、风俗、习惯各有不同。在带领村民共圆致富梦的过程中,我有一些思考。比如我觉得农村要实现共同富裕的现代化,就不能停留在以前简单粗暴的方式方法上,需用科学理念、科学方式积极发展产业,争取获得更高收入。

目前,村里种养殖业品种不少,比如有芒果、坚果、烤烟、咖啡,养猪、养牛和养黄山羊。特别是生猪,我们现在养的都是新品种,原来村里养的老品种肥肉比较多。现在相对瘦一点的猪肉更受外界欢迎,所以我们也改良了养殖品种。

村里发展农业产业的现状是还没有形成规模化,同时由于距离县城较远、交通不便利,从我们村到县城要走4个小时的路程。所以,有一些农产品从种出来到运到城里卖,这一过程中还是存在困难的,有些水果拿到县城已经不太新鲜了,影响了农户的收益。

肖钢委员:您作为村的党总支书记、主任,带领广大农民发家致富取得了很好的成效。刚才您也介绍了你们村发展产业的情况,我作为《人民政协报》的特邀记者,听下来感到很兴奋。您的短短几句话,已经向我们勾勒出村里多元化的种养殖产业雏形,但您突出强调了一个痛点是村里到县里要跑4个小时路程,这会影响水果生鲜产品的质量。这确实是一个痛点。其实国家一直在强调基础设施建设。我想进一步问一下,您所在的村到县里的路,这几年是否有改善?这条路有多少公里?下一步当地有没有修路的打算?

郭玉琴代表:我们离县城有157公里,山区的路不怎么好走,总体来说就是窄。而且山路转弯比较多,车速提不上来。现在的路还有一点坑坑洼洼,乡里有修路的规划,正在向上级汇报。

肖钢委员:常言道“要致富先修路”。刚刚您反映的问题让我们了解到,我们的基础设施还有不少短板,特别是在农村山区,路况并不是很好,影响了农产品的销售。这的确是一个痛点,我非常赞同(您说的话),也期盼着当地镇里、县里能加快实施基础设施的建设计划。只有路通了,车速快了,农产品才能卖出好价钱。

第二个问题,我想请教一下,农户们在发展种养殖业过程中对资金有什么需求吗?

郭玉琴代表:在我们基层还是缺资金的。农户想做大规模,没有那么多资金,这是一个问题。另外一个,技术方面也是很需要辅导的。

肖钢委员:农户到当地的金融机构申请贷款,效果怎么样?

郭玉琴代表:我们那里有农村信用社。如果老百姓去贷款,还是可以借得到的,只是不多,一般也就四五万或十万元左右,超过20万元恐怕就比较难得到贷款了。这主要还是看你家里有多少产业。农户去贷款时都需要带着土地证。从获得贷款的情况看,每五户申请,有三户左右能得到贷款,农户贷款多数是借一年,利率在7%左右。

肖钢委员:您刚刚提到缺技术,精细化种养殖确实很需要技术,村里是怎么解决技术问题的?

郭玉琴代表:技术的问题现在主要靠国家扶持政策,我们每年都要申请相关的单位下来培训。每年有100户左右的农民参与培训,每期是50人,一年有两期左右。村里有348户人家,大概是每三年轮到一次培训机会。

记者:村里有没有致富带头人或养殖大户,可以带着大家一起干?比如建一条产业链,大家上下游互相做配套。

郭玉琴代表:比如烤烟。现在村里有专业的合作社。养殖方面有大户,但没有办合作社,因为很多客商会直接去农户家里收购生猪。

肖钢委员:我的问题是在村里300多户人家中,是否有的人家已经把其他人的地流转过来进行规模经营?比如种烤烟或种坚果,不再是一家一户地种,而是有一些大户把大家的地拿过来,种的数量大一些,卖出去的价格可能也会好一点。其他的农户把地交出来了,他也算入股了,可以拿到分红,也可以在农村劳动拿到收入。

郭玉琴代表:我们村没有做成,因为老百姓各家都想种各家的地,流转不出来,他们自己想种,每一家都在种,每一家都在养。

肖钢委员:其实很多东西是可以共建共享的。比如每家每户自己耕种,成本会高,产量会少,一家一户毕竟没有规模,所以卖出去的价格也不一定好。如果引入农业合作社模式,大家可以做好分工——有人专门做销售,跑城里县里联系销售;有些人擅长技术,他可以经过培训专门做技术工作。类似这样的分工之后,大家各司其职,是可以在促进规模增长的前提下,促进效益提高的,还可以提高效率,咱们有没有算过这笔账?

郭玉琴代表:的确算过账,其实现在各个方面都在提倡农业产业规模化,但我们那里的地理位置有一点特殊。我们村在怒江干热河谷边上,村里80%左右是山地,没有实施水网工程,山地种植基本上要靠老天下雨,而且山地不平整,没有办法机械化耕种,所以很多人流转以后也不愿意种。另外,老百姓觉得自己的地自己种,每年能有一定收入,如果种了咖啡、金果、芒果,每一种都会有收成,家庭收入还是过得去的,万一某一个产业今年的价格不行了,另外的产业还可以正常卖,对他们的家庭生活来说是没有影响的。如果把自家的土地承包给别人,他们的确会不愿意,所以想壮大我们的集体经济,还是有难度、需要多探索的。

肖钢委员:您讲得非常透彻、实在。听了您的介绍后,我很受教育和启发。您刚刚说,村里资源还是相当丰富的,农业产业化发展的条件还是具备的,可以说是种什么都能种得好。现在的问题集中在缺交通、缺资金、缺技术、缺规模上了,也因为这些问题,农民虽然解决温饱,但要致富还很不容易,要走上现代化就更不容易了。您所在的村子是一个缩影,要实现中国式现代化,可以说没有“三农”的现代化,就没有全国的现代化。这是一个非常重大的课题,值得进一步深入的研究。

记者:在少数民族较为集中的地区,特别是山区,有些村子经历了历史性摆脱绝对贫困这样“一步跨越千年”的进程。这一步“跨越”之后,要走向更美好的生活,需要有人领头干、大家团结干、一茬压着一茬干。我比较关心的问题是村里年轻人多不多?高海拔山区能耕土地本来就少,留守在家的老年人按照自己的思路去安排土地牲畜种植养殖,仅能实现自给自足。如果年轻人大量外出务工且没有把更先进的理念带回家乡来,那么要形成规模化的种养殖模式向共同富裕之路前进一步,其实并不容易。

郭玉琴代表:这几年,村里年轻人基本上都在外面打工,留守老人和孩子比较多,劳动力不够。

肖钢委员:因为我是干金融的,所以从这个问题我联想到,银行只给咱们20万元以下的贷款也是有道理的,这种贷款规模可能比较适合你们当地以一家一户为生产主体的经营模式。生产方式决定了金融服务的模式。这个例子在我国农村很有代表性。未来,我们的任务是思考和探索如何发展新型农业经营主体,实现农业的现代化,这是一项长期的任务。

记者:诚如肖主席所说,我们农村的基础设施建设还需要加速,修物理的路是一方面,修金融引到“三农”的“路”也非常重要。

原文刊登于2022年10月25日《 人民政协报 》 第 5 版财经周刊

记者:崔吕萍

,