不查不知道,“行业最高标准”的星巴克让人吓一跳

微 信 公 号 “无锡市场监管”12月13日消息,针对媒体曝光无锡市两家星巴克门店有“更换配料标签使用过期食材”的问题,无锡市市场监管部门高度重视,当日立即组织工作专班全面开展核查处置工作。通过同步对全市其他82家星巴克门店开展排查,发现从业人员未戴工作帽、加工区物品摆放凌乱、消毒记录不全等15处问题,均已责令整改。

必须注意的一个细节是,对星巴克等国际知名品牌,无论是消费者还是监管者,都有一个约定俗成的“规矩”——“免检”,包括心理免检和行为免检。就像“三鹿”奶粉事件没有发生前,原质检总局颁布的免检产品一样,都带着产品质量“完全合格”的心态进行消费与监管。结果,还是出了问题,而且是大问题。

星巴克在中国市场,虽然没有为其颁布“免检”路条,也没有给予其特别通道。但是,在消费者和监管者的心里,是存在特殊路条和通道的,是会有一种自然而然的“信得过”概念的。因此,只要稍有经济条件的咖啡爱好者,都会自觉不自觉地聚集到星巴克品尝咖啡、洽谈事务、说话聊天、谈情说爱。自从有了外卖之后,就更是让咖啡爱好者爱不释手。特别是星巴克定制的产品,包括茶杯等,也会成为消费者的至爱。

对于监管者来说,心里也似乎“驻扎”着国际知名品牌、信誉好、质量高的特别印记,认为这样的企业是不会发生问题的,是会特别注意企业形象和在消费者心中的影响的。结果,也就成为了失控地带、真空地带,给了星巴克们钻空子、欺骗消费者的机会。

实事求是地讲,星巴克作为国际知名品牌,从管理的理念和要求来看,应当是不会主动放弃质量标准和安全的。尤其是安全,是会作为重要问题对待的。其标榜的“以行业最高标准为基础,制定并严格执行星巴克食品安全金标准”的理念,可能也是发自内心的,是想作为企业发展得更好的追求目标的。

关键在于,其管理的体系和链条,似乎并不能完全适应其理念,达不到其提出的“最高标准”。因此,“最高标准”也好“,”金标准“也罢,也就成了一句口号,一种摆设。在实际操作中,极容易出现失控现象,出现借名牟利、借名欺骗消费者的问题,甚至比一般的企业做得还差。

面对已经出现的问题,星巴克千万别把责任推给个别门店,真正管理有序的企业,是不允许“个别现象”发生的。更何况,从无锡市场监管部门普查的结果来看,82家门店中查出了15处问题,加上已经出现严重问题的两家店,有多达至少17个问题,占比应当不低了吧。

也许有人会说,这是监管部门吹毛求疵式检查所致。有些问题,平时是不太受关注的。请记住,不管是吹毛求疵式检查,还是精益求精式检查,按照星巴克的“最高标准”和“金标准”,就得这样检查,才能达到要求。否则,算什么“最高标准”和“金标准”。也正因为如此,星巴克的“个别现象”,也就成为了“普遍问题”了。

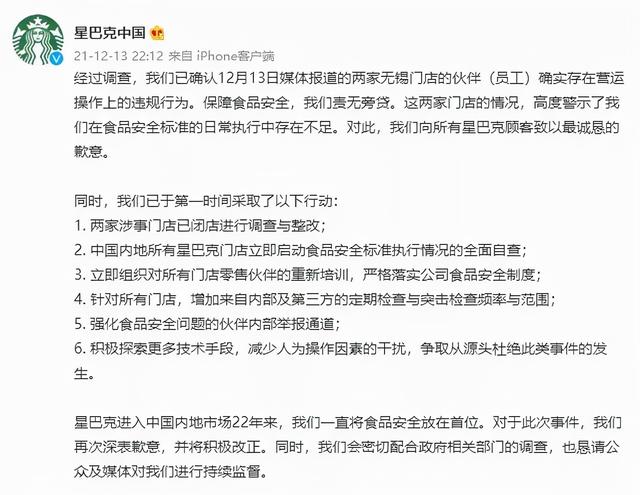

对出现的问题,星巴克方面已经承认,并公开道歉。但是,这只是一种姿态,面对如此多的问题,尤其是事关食品安全的问题,星巴克仅仅做出道歉是不够的。因为,类似产品质量问题,星巴克早在2005年就曾经发生过,还曾被列为典型案例。2005年6月16日,深圳市质监局罗湖分局发现一地下加工厂生产哈根达斯冰淇淋蛋糕,而这个加工厂竟是哈根达斯深圳品牌经营点的正宗加工厂。之后,上海、成都等地相继发现了哈根达斯的地下加工厂。可见星巴克,星巴克并不是一家可以让人完全放心的企业。

更值得注意的是,此次星巴克出现的问题,又是媒体“捷足先登”,率先曝光相关问题。显然,对市场监管部门来说,就显得有点被动了。即便此后的反应再快,也没有能够超到媒体的前面,会给人一种监管不到位的感觉。因此,也是一次教训,需要深入反思。特别是对国际知名品牌的监管,可能要在思路、理念等方面有所转变,不能再给这些国际知名品牌天然的“产品质量合格”标签。越是国际知名品牌,越要强化监管、加大监管力度,避免给它们一种店大欺客的感觉,切实维护消费者权益。而对消费者来说,也不要太迷信国际品牌,国际知名品牌也有不守信的。

,