今年6月29日,著名沪剧表演艺术家张清先生离开了我们。得知消息后,我后悔不已,因为这两年我一直想找他,可却被疫情给耽搁了。我之所以想找他,源于我在整理学生时代的资料时,再次读到了张先生在1978年1月22日给我写来的信,我很想与他见个面,聊聊天。

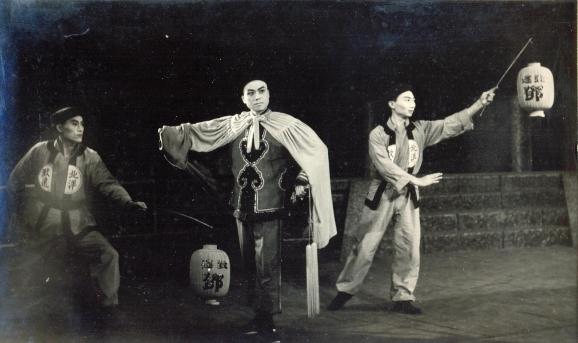

《甲午海战》剧照

那是1977年5月,张先生重返舞台,恢复公演他的代表作《甲午海战》,他将清末北洋水师致远号舰艇管带(即舰长)邓世昌置个人名利与生死于度外,带领全体官兵与倭寇浴血奋战的事迹演得那么深入人心。我很想去劳动剧场(后恢复原名天蟾舞台)看演出,但票子实在太紧张了,不排个通宵的长队根本买不到。所以,我只能在广播里听了无数回舞台演出录音,最后痴迷到想把全剧的对白、唱段都背出来。仗着与张先生的大公子是交大附中校友,我便给张先生写去一封信,向他索要剧本。张先生很快就给我回了信,他在信里写道:“因我团在不断修改,故舞台上演出的同原本子有较大出入,又没有时间整理完整本,实在无法帮你,真是抱歉。”

《甲午海战》剧照

2013年,在上海沪剧院60周年院庆演出中,我才第一次在剧场聆听了张先生演唱《甲午海战》中最脍炙人口的唱段《茫茫大海波涛涌》。那时,张先生已81岁了,但他在舞台上依然英气逼人,运腔流畅,当最后一句“真叫人扪心自愧无地自容”唱完时,他将所有的观众带入了邓世昌憋屈而坚韧的内心世界,剧场一片沉默,许久才爆发出雷鸣般的掌声。那天,我被淹没在给张先生献花的人潮中,我想以后总有机会能够一聚的。不料时光如梭,逝水难追。

《甲午海战》剧照3(张清饰演邓世昌,丁是娥饰演金堂妈)

由于与张先生的大公子毕业后就失联了,因此张先生去世后,我是在晚报记者赵玥的帮助下,才与张先生的二公子联系上的。

张清(1977年摄于王开照相馆,时年44岁)

在高温酷暑中,他给我送来了三张光碟,那是上海音像资料馆在2014年9月对张先生做的“口述历史”专访,其中张先生谈到了有关《甲午海战》创作的许多不为人知的背后的故事。1960年深秋,张先生和上海市人民沪剧团的领导和同仁去观摩由海政文工团演出的话剧《甲午海战》,深为震撼,决定将之移植到沪剧舞台上。剧团作出了“众星捧月”的部署,即让初出茅庐的年轻的张清扮演邓世昌,而丁是娥、邵滨孙、解洪元等一众名家甘当“绿叶”。张先生不敢有任何懈怠,非但参与剧本创作,还去东海舰队深入生活,他随军舰出航,因晕船而吐得昏天黑地,可他说这让他以后在舞台上找到了真实的感觉。1961年2月,《甲午海战》在共舞台首演,这部描写甲午战争之黄海海战中爱国官兵及民众反对妥协投降,英勇抗击日军侵略的沪剧轰动了上海滩。

节目单(1961年)

节目单(1977年5月)

观众由此记住了张先生。可他们不知道的是,张先生本名朱福成,他是在进入人民沪剧团后才改艺名为张清的,意在张扬清清白白地做人和演戏。更有意思的是,张先生去人民沪剧团也是靠“胆子大”——1956年9月,时年24岁的张先生,在老家川沙县东沟乡大着胆子给丁是娥写了一封自荐信,没有想到,才几天就接到回信让他去剧团面谈,那天跟他谈话的除了丁是娥,还有团长陈荣兰、编剧文牧。他们最后跟他说,你形象好,唱得也不错,就来演小生吧。

张清(时年45岁)

谁知,张先生说,他不喜欢演小生,他更喜欢演反派。三人听了面面相觑,而张先生自己也觉得这下完了。但是他很快就得到通知,让他10月1日正式去剧团报到。晚年的张先生曾谦逊地说:“其实我小生演得并不出色,之所以我能演《甲午海战》中的邓世昌、《芦荡火种》里的郭建光、《雷雨》中的周萍、《日出》里的李石清、《罗汉钱》中的李小晚,大概只是因为我‘卖相’好一点吧。”

张清(前排左一)在东海舰队下生活

张先生一直不忘人民沪剧团“五块牌子”丁是娥、邵滨孙、解洪元、石筱英、筱爱琴对自己的关照和扶持,他们毫无保留地向他传授技艺,把重要的角色让给他,甚至还帮他带孩子。他记得自己刚出道时,并不在一个剧团的王盘声在晚报上发表了一篇影响很大的文章——《沪剧小生人才的成长》,这是他第一次被名家介绍给广大观众。

张清致胡建平(简平)信函

张先生是个懂得感恩的人,在王盘声人生最后的阶段里,他常常陪他说说话,打打麻将,还给他烧饭做菜。

张先生的二公子告诉我说,张先生是因心肌炎而离世的,他在生前曾说他来不及报答自己的恩师们,只希望有更多的年轻人能不断地冒出来,将沪剧这门艺术传承下去。当年,剧团学馆招生时,张先生是招生组组长,茅善玉、孙徐春等都是他招进来的。(简平)

,