莱顿弗罗斯特液滴的最终命运是?

在热锅上洒一些水,你会听到水滴发出的“嘶嘶声”,并发现水滴很快就蒸发掉了。但是如果将温度进一步提高,你会观察到一些不同的现象,即莱顿弗罗斯特效应:液滴保持完整,在表面上肆意“跳舞”和“滑动”。

phys.org网站5月6日报道,《科学进展》杂志发文称,美国布朗大学和中国清华大学等机构的研究人员已经弄清楚了莱顿弗罗斯特液滴的“最终命运”。小尺寸的莱顿弗罗斯特液滴会从炽热的表面迅速消失,而较大的液滴则会猛烈“爆炸”,发出“噼啪声”。莱顿弗罗斯特液滴最终是爆炸还是消失,与它的原始尺寸和固体污染物含量有关。该成果除了可以解释Johann Gottlob Leidenfrost在1756年记录到的奇特“噼啪声”之外,还可用于冷却系统或沉积设备的设计。布朗大学博士后研究员、论文作者Varghese Mathai说:“我们的研究回答了一个有250年历史的问题。这是一个基本问题的答案。”

自莱顿弗罗斯特效应被发现以来,科学家们已经逐渐弄清了莱顿弗罗斯特液滴的悬浮原理。当液滴接触到远超其沸点的表面时,液滴下方会形成“气垫”,气垫对液滴起着支撑和隔离的作用,使液滴的蒸发速度减缓,并能四处“滑行”。对水而言,表面温度超过380华氏度就会出现莱顿弗罗斯特效应。不同种类的液滴产生莱顿弗罗斯特效应的温度是有差异的。

数年以前,另一个研究团队曾观察到了微小莱顿弗罗斯特液滴的结局:液滴尺寸稳步缩小,最后突然从表面“弹射”出去消失了。这并不能解释研究人员听到的“噼啪声”。在Mathai等的研究中,他们设置了高速摄像机和高灵敏麦克风来捕捉乙醇的莱顿弗罗斯特效应。他们发现,如果乙醇液滴的原始尺寸较小,其行为与之前的研究一致——收缩,然后突然消失。而当液滴的初始直径大于等于1毫米时,情况就大不相同了。虽然液滴也会逐渐缩小,但它们不会突然“飞走”。相反,液滴会稳定下沉至热表面,并最终与其接触,继而发生“爆炸”,发出“噼啪声”。为何较大的液滴与小液滴的情况显著不同呢?研究人员认为,这是液滴包含的杂质的问题。

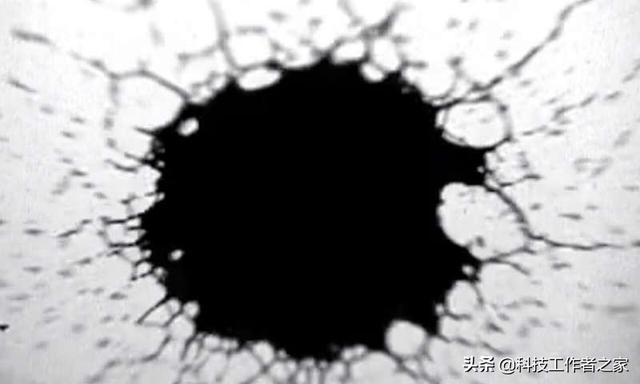

世界上几乎不存在完全纯净的液体。液滴中包含有尘埃等微小的颗粒杂质。随着液滴收缩,杂质的浓度提高了。就较大的液滴而言,其杂质的绝对值较高,浓度也较高,以至于杂质甚至会在液滴表面聚集成固体外壳。外壳切断了形成气垫的蒸汽供应,导致液滴在下沉过程中,一旦接触到热表面就会发生“爆炸”。为了验证这一观点,研究人员分析了用不同量二氧化钛污染的液滴的莱顿弗罗斯特效应。他们发现,二氧化钛浓度增加,液滴爆炸时的平均尺寸也随之增大。实验过程中,研究人员还对爆炸过程中的杂质外壳进行了成像。因此,研究人员认为即便是极少量的杂质,也会对莱顿弗罗斯特液滴的命运产生关键作用。这一结论的现实意义在于,莱顿弗罗斯特液滴的运动是可控的。这可以用于微电子制造过程中悬浮粒子载体和热交换器的设计。Mathai说:“杂质会改变莱顿弗罗斯特液滴的命运。通过控制杂质量,我们就能调控液滴的运动方向和热传递时间了。”

据介绍,Mathai等的研究对开发高纯液体的测试方法也有借鉴意义。

科界原创

编译:雷鑫宇

责编:唐林芳

期刊来源:《科学进展》

期刊编号:2375-2548

原文链接:

https://phys.org/news/2019-05-reveals-fate-levitating-leidenfrost-droplets.html

版权声明:本文由科界平台原创编译,中文内容仅供参考,一切内容以英文原版为准。转载请注明来源科技工作者之家—科界App。

,